28 de agosto de 2024

Ana Wajszczuk (Quilmes, 1975) es editora y periodista. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Publicó Trópico Trip (1999) y El libro de los polacos (XXII Premio de Poesía Ciudad de Badajoz 2004; reeditado en 2022) y los libros de no ficción Chicos de Varsovia (2017), adaptado al teatro y premiado por el Estado y la TV de Polonia, y Fantasticland (2023).

Había sido una buena semana, piensa. Inhala, exhala. Una muy buena semana. Inhala, exhala. Una semana casi perfecta. El cuerpo se balancea, adelante y atrás, al ritmo de la respiración sobre el mat azul, desenrollado como una alfombra mágica. El yoga Ashtanga es una meditación en movimiento: «Una postura, una respiración», repite su maestra. Pero en Victoria los pensamientos aparecen uno tras otro, en fila, como hormigas tenaces, entre un movimiento y otro, entre una inhalación y una exhalación.

Surya Namaskara, saludo al sol. «Si se practica Surya Namaskara de la forma que prescriben las escrituras, se pueden curar las enfermedades más terribles», dijo Sri K. Patthabi Jois, el padre del Ashtanga. Victoria piensa en esa semana casi ideal: ni demasiado calor ni frío, la lluvia copiosa de la noche anterior salvando a los bambúes moribundos del balcón. La visita a la casa de los padres, la hija trepándose como una pequeña gimnasta rusa en los juegos de la plaza. Fue al teatro, y también a un asado con amigas en sus dos noches libres a la semana, cuando la hija duerme en la que ahora es «la casa de papá». En el trabajo pudo adelantar la entrega que le pidieron en la oficina de la universidad donde trabaja como coordinadora. No le costó tanto como hubiera pensado quedarse sola en su casa nueva, tan extraña, sí, pero acogedora como solo puede ser acogedor lo verdaderamente propio.

Inhala, exhala. Virabhadrasana, la postura del guerrero. Extiende los brazos, flexiona la cadera. No piensa en la casa señorial que dejó atrás, en su biblioteca enorme que ahora deben ocupar otros libros, en ese barrio al que casi no vuelve, no quiere volver. Tampoco piensa en que ahora duerme en el sofá cama del living de un dos ambientes pintado de blanco hospital mientras su hija ocupa la única habitación. No quiere pensar en que estuvo a punto, a los cuarenta años, de tener que volver a casa de sus padres después del divorcio. Inhala, exhala. Sentada, haciendo equilibrio sobre su coxis, extiende piernas y brazos al cielo. Navasana, la postura del barco. Se alegra de trabajar en casa mientras la hija está con el padre o en el jardín de infantes, el gato a sus pies, el silencio flotando, en ojotas y short desteñido, el pelo recogido en una colita así nomás. La sensación de equilibrio, la quietud envolviéndola.

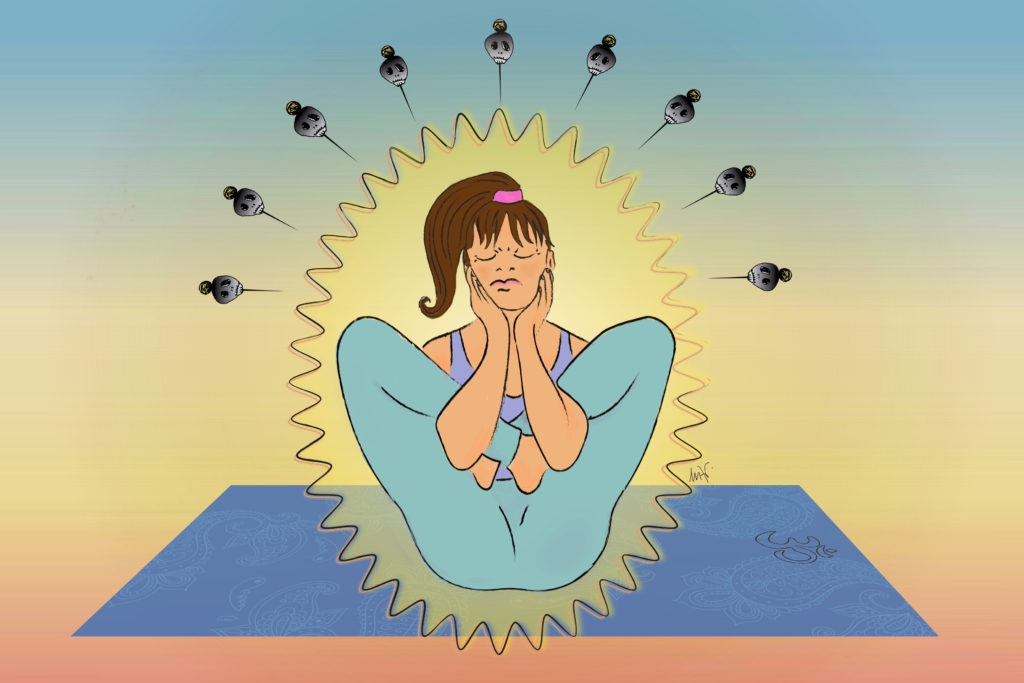

Una muy buena semana, una semana casi perfecta. Inhala, exhala. Intenta deslizar los brazos por debajo de las piernas semiextendidas sobre el mat, arquea la espalda. Kurmasana, la postura de la tortuga. Odia esta postura, que nunca le sale bien. Esa mañana se despertó sola en la cama de su hija, que pasa a ser la suya cuando ella no está. Se puso las calzas y una remera, agarró el bolso, intercambió algunos mensajes de logística con quien hasta hace tan poco intercambiaba mensajes de cariño; antes de eso, mensajes de amor; antes de eso, de puro deseo. Caminó unas cuadras hasta la sala de yoga. Inhala, exhala. Garbha Pindasana, la postura del feto en el útero. Una hora y cuarto uniendo ese hilo invisible entre el movimiento, la mirada y la respiración. Donde igual los pensamientos se le clavan como pequeñas agujas vudú.

Inhala, exhala. Sentada, une las plantas de sus pies y las abre hacia afuera. Baddha konasana, postura de la mariposa. Al final no resultó todo tan duro, todo tan mal. Por ejemplo, esto: fue una buena semana. Tiene amigas, compañeros de trabajo, mamás del jardín que la invitan a sus reuniones. Ya no se le parte el corazón en el ir y venir de su hija, en el recuerdo de su vida anterior. Tiene una casa nueva para empezar de nuevo. Inhala, exhala. Hacia el final de la práctica, llega a una de las posturas que marcan el cierre de la llamada serie primaria de Ashtanga: Paschimattanasana, la pinza. Sentada sobre el mat, las piernas estiradas hacia delante, rectas y firmes como si nada pudiera quebrarlas, el tronco inclinado sobre los muslos, alguno de los ayudantes de su maestra –no ve cuál– se acerca, le pone una toalla en la espalda, suavemente apoya sus manos, una cerca del cuello, la otra cerca del hueso sacro, presiona para ayudarla a que su cara casi se toque con las rodillas, libera la presión, recorre con una caricia firme toda la columna vertebral para relajar la espalda. A Victoria ese contacto apenas tibio le parece eléctrico, quiere que no termine nunca, y en su mente –inhala, exhala– se le aparece un solo pensamiento que se extiende como una mancha negra, la soledad aplastándola, cayendo como un peso muerto sobre ella.