5 de febrero de 2025

En un contexto de reivindicación gubernamental del accionar de las fuerzas armadas en los 70, se recuerda el inicio del esquema represivo en Tucumán, primera fase del genocidio perpetrado por la dictadura.

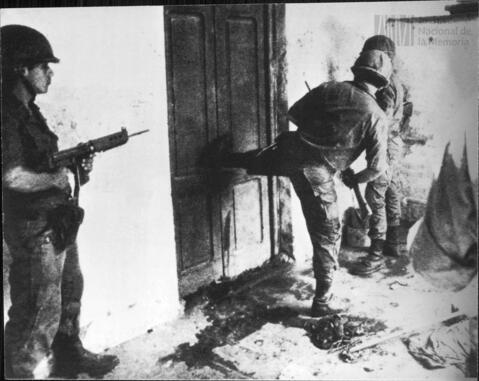

Ocupación. El saldo estimado del operativo fue de 800 víctimas y 80 lugares clandestinos de detención.

Foto: Argentina.gob.ar

Victoria Villarruel suele romper el silencio en redes sociales para publicar efemérides que recuerdan hazañas militares, batallas, combates. El 29 de mayo del año pasado, la vicepresidenta saludó a los integrantes del Ejército argentino en su día. Se definió a sí misma como «orgullosa hija de un militar que vistió el uniforme de la Patria y la defendió en contra de los terroristas del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) en el monte tucumano y en las Malvinas ante la usurpación inglesa». Hacía referencia al Operativo Independencia, primera fase del genocidio, que tuvo a Tucumán como teatro de operaciones. Este 5 de febrero se cumplen 50 años desde que María Estela Martínez de Perón, Isabelita, firmó el decreto 261 a través del cual ordenaba «aniquilar» el accionar de los «elementos subversivos» en la provincia norteña. Habrá militares retirados que se movilizarán y también actos de organismos de derechos humanos. El dato saliente es que, por primera vez, en la cúpula del poder se reivindica abiertamente el accionar represivo previo al golpe de Estado.

«Yo no sé si a la vicepresidenta le gustaría profundizar mucho en este tema», dice Rodrigo Scrocchi, coordinador del área de Empresas y Derechos Humanos de la Asociación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). «Si el padre de Villarruel estuviera vivo, como mínimo habría sido indagado», dice el letrado que participa de la organización de las actividades para recordar el Operativo Independencia.

Eduardo Marcelo Villarruel murió en 2021. Su participación en la represión en Tucumán nunca llegó a investigarse. Según se logró reconstruir, fue enviado al monte en abril de 1976. Para entonces, ya había terminado la primera fase del Operativo Independencia, que había estado a cargo de Acdel Vilas. En diciembre de 1975 lo había reemplazado Antonio Domingo Bussi.

Villarruel padre estuvo poco tiempo en Tucumán. Volvió herido en un muslo. Se lastimó en una práctica con explosivos. En mayo de 1976, Bussi lo distinguió con un diploma de honor. Años más tarde, en un reclamo administrativo, Villarruel se jactó de haber intervenido en la «lucha contra la subversión, tanto en el ambiente urbano como rural».

La reivindicación de Victoria Villarruel de su padre en su rol represivo en el Operativo Independencia sigue el libreto de la dictadura, que consiste en reducir la activación social que se vivía en Tucumán a la presencia de la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez del ERP. Sin embargo, esa reducción es discutida tanto por investigadores como por integrantes de organismos de derechos humanos. La represión en Tucumán se extendió mucho más allá de los combatientes: golpeó a militantes obreros, estudiantiles, simpatizantes. Según estimaciones del movimiento de derechos humanos, el Operativo Independencia dejó 800 víctimas y 80 lugares clandestinos de detención.

«El Operativo Independencia fue una ocupación militar. Con el decreto legalizaron la represión, pero no vinieron a combatir a la guerrilla únicamente. El Operativo Independencia es la consecuencia de un proceso de lucha», enfatiza Margarita Cruz, sobreviviente de la Escuelita de Famaillá e integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).

Procesos y condenas

La Escuelita de Famaillá es considerada por muchos como el primer campo de concentración. Allí se iniciarán el 5 de febrero las actividades para recordar. Convertida en un sitio de memoria, la Escuelita también se vio golpeada por la política de despidos y desfinanciamiento que viene implementando la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El viernes 7 de febrero habrá una conmemoración en Tafí Viejo para dar cuenta de la represión contra los trabajadores ferroviarios; el sábado 8 se realizará una actividad en la zona de Santa Lucía, donde el Ejército usó las instalaciones de un ingenio que se había cerrado en la década anterior para montar su base de operaciones.

Los organismos de derechos humanos concluirán con las conmemoraciones el 17 de febrero, cuando el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán tiene previsto hacer la audiencia preliminar para el juicio en el que se investiga la responsabilidad de los dueños del ingenio La Fronterita en los secuestros y tormentos que sufrieron 68 personas después de que las instalaciones del lugar fueran ocupadas por el Ejército. Mientras los militares estuvieron allí asentados, se redujo la planta laboral sin que se produjera conflicto alguno. Mientras crecía la represión, aumentaba la productividad de la empresa.

Si bien para Tucumán no hubo un corte a partir del 24 de marzo de 1976, ya que en la provincia se habían normalizado los secuestros y los centros clandestinos, el reclamo de justicia por lo sucedido antes del golpe tardó en ser escuchado. «Esta exigencia fue plasmada en el informe final de la comisión bicameral investigadora, que fue publicado en 1985. Sin embargo, el saldo del proceso de justicia desarrollado durante el Gobierno de Raúl Alfonsín fue la impunidad total para los crímenes cometidos durante el Gobierno de Estela Martínez de Perón», explica la abogada Julia Vitar, autora de Las tramas de la memoria y la justicia: el movimiento de derechos humanos y el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos en Tucumán.

Los crímenes del Operativo Independencia recién comenzaron a investigarse tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, después de dos querellas que impulsaron desde Familiares de Desaparecidos de Tucumán. Tanto querellantes como fiscales reclamaron que se indagara en el rol de Martínez de Perón. Los jueces hicieron caso omiso, incluso cuando se llegó a pedir que se la citara como testigo en el juicio oral. Hubo dos procesos, uno que se inició en 2016 y otro que arrancó en 2019, que terminaron con condenas por estos hechos.

Si bien el Juicio a las Juntas no juzgó lo que pasó con las víctimas del Operativo Independencia, este tema estuvo muy presente en las audiencias que se llevaron a cabo entre abril y diciembre de 1985. Los militares se ampararon en los decretos del Gobierno peronista para decir que la represión era legal porque, en todo caso, estaban cumpliendo con las órdenes que les había dado una presidenta constitucional. Ese argumento se volvió a escuchar una y otra vez en las salas de los tribunales desde entonces.