10 de julio de 2025

Experto en la estadística aplicada en el fútbol, se convirtió en referente para varias generaciones de periodistas. Habla de Platense, su gran pasión, del arte de guardar cada dato y de la prensa hoy.

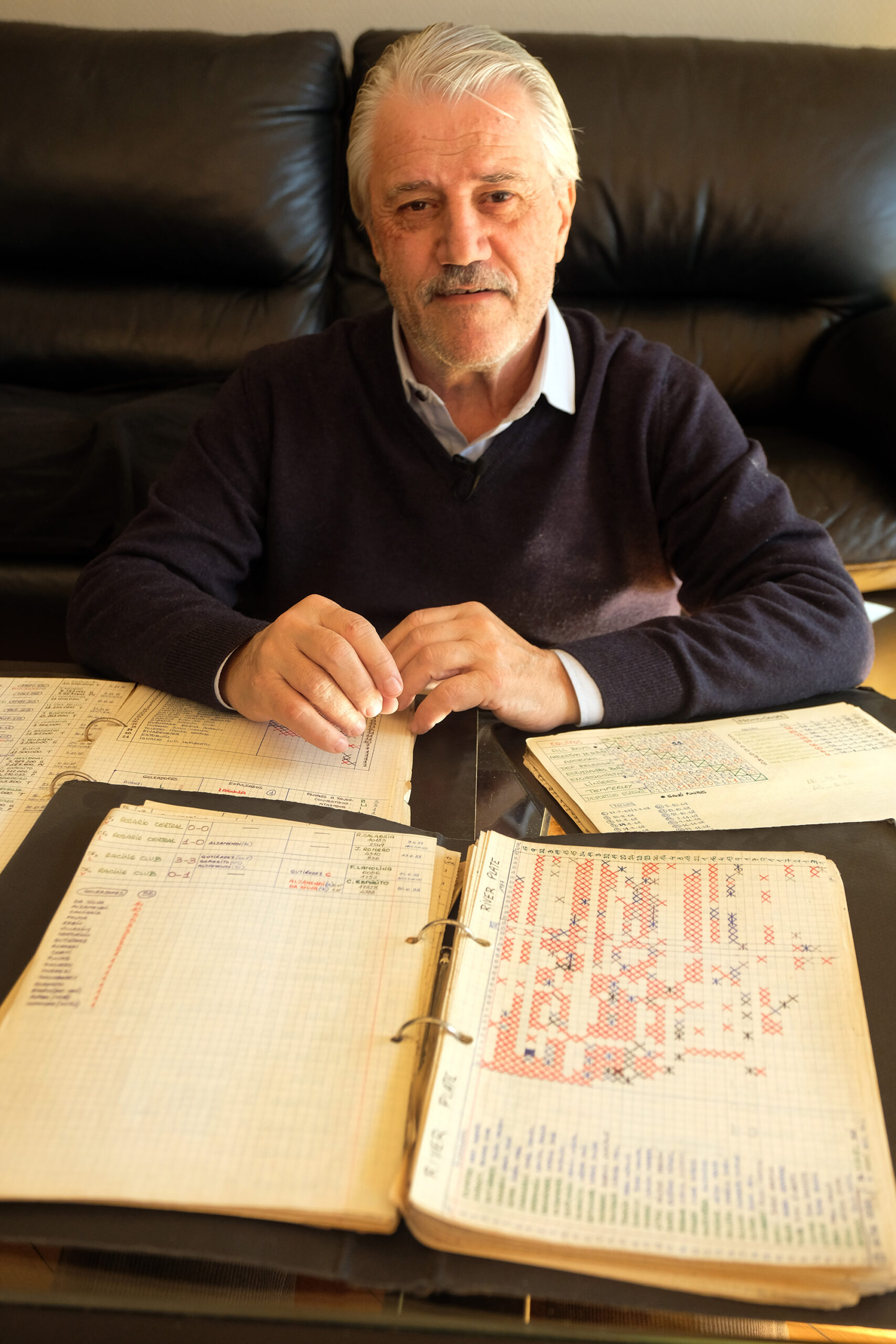

Si alguien hundiera los párpados en las tres carpetas grandes y negras que abre Alejandro Fabbri y dijera que ahí, entera, está la historia del mundo, nadie lo desmentiría. Es que está la historia de un mundo: el de Fabbri, el de los primeros tiempos de su cuidadoso y amoroso ritual de anotar cada dato del fútbol de la Argentina, el de las etapas bautismales de sus sueños para ser el gran periodista deportivo que acabó siendo, el de su corazón latiendo al compás de una pelota, en especial si esa pelota rodaba con su Platense en la cancha. Como el hallazgo arqueológico de una labor que luego continuaría a través de las computadoras, en esas páginas brotan numeritos, cuadritos, colores con funciones bien específicas, un monumental banco de datos que hoy abastece el saber ya no solo de Fabbri o del mundo de Fabbri sino de miles y miles de personas.

Gracias a lo que contó y cuenta en diarios, en revistas, en radios y en televisores, diseñó un camino para andar sobre las rutas que unen a las emociones de ahora con los legados de otras épocas. En el medio de ese trabajo de décadas, inagotable, reluce la pasión por su equipo, por el marrón de una camiseta, por los recortes de papeles antiguos que retratan una edad en la que Platense sonreía si lograba sostenerse en Primera, el Platense que conmueve en un libro de cuando el club se volvió centenario y que Fabbri también acaricia, ese Platense que ahora es campeón.

–¿Cuál es tu primer recuerdo de Platense?

–Nunca pude saber cuál fue el primer partido que vi. Claro, después, mirando las fechas, debe haber sido en 1962 o 1963 yo tenía 7 años: Platense, en la vieja Primera B. Tengo imágenes de un 6 a 0 frente a Dock Sud. La cancha de Manuela Pedraza y Crámer estaba al revés, norte-sur, algo que cambió en 1965. Un día de sol, sábado. Me acuerdo que había un hincha, solo un hincha, de Dock Sud. Tenía un traje gris con camisa blanca. Se quitó el saco, por el sol, y lo dobló. Después, con la goleada, se fue. Debe haber sido ese el partido. En el viejo Chevrolet 46 de mi papá, fuimos a la revancha en cancha de Dock Sud. La tribuna estaba llena y yo, con las manos en el alambrado. Rechazó un defensor y la pelota me pegó al lado. La sensación que me quedó es que era una pelota número 100, enorme, aunque no pasó nada.

–¿De dónde viene lo de Platense?

–De mi familia paterna: mi viejo, mi abuelo. Y mi bisabuelo italiano, que era pintor de frisos. Murió en 1936 y terminó siendo profesor de la Academia de Bellas Artes. Con su novia, una profesora de literatura oriunda de Bolonia, se hicieron la casita en la zona de Belgrano hacia el norte, en Iberá entre Ciudad de la Paz y Amenábar, a fines del siglo XIX. Muchos baldíos, nada de cloacas, los arroyos se inundaban. Un botero te cruzaba de un lado a otro en el Parque Saavedra. Y Platense llegó a su lugar clásico en 1917, pero la primera cancha quedaba en Manuela Pedraza y Blandengues. Ellos estaban muy cerquita. Ahí nació mi abuelo Otto, que suena alemán, pero era italiano, el octavo hijo. Los hermanos Fabbri se hicieron de Platense por la proximidad. Mi papá nació en 1929, a cuatro cuadras de la cancha. En un balance de Platense, encontré como socios a cuatro hermanos de mi abuelo. Después, mi viejo me empezó a llevar a la cancha a los 6 años.

–Con toda esa historia encima, ¿qué te pasó cuando Platense salió campeón?

–No había ido a la final contra Central, hace dos años, también en Santiago del Estero. Y ahora era distinto: la progresión del equipo fue buenísima y veía a la gente muy entusiasmada. Mi amigo Marcos, de Platense también, se vino de Israel a ver el partido. Percibía la tranquilidad de que la gente no se enojaría con el equipo si no ganábamos. Allá la pasamos muy bien. Fuimos con mi nieto en avión, los dos, una experiencia novedosa. Allá estuvimos con mi hijo, con amigos cercanos. Muy lindo.

–¿Qué es Platense?

–Es, como otros, un equipo de barrio con apoyo popular. Uno de los sobrevivientes. Otros equipos no crecieron. Tengo la ventaja y la desventaja de tener todos los partidos y todos los jugadores de Platense desde 1910. Vamos detrás de cada fecha: hacemos algo parecido a los paleontólogos que, en Neuquén, encuentran un diente, llevándonos sorpresas. Lo que es cierto es que este año yo no imaginé que iba a salir campeón. Me quedé tranquilo cuando volvió a Primera después de 22 años. Y, en ese período, sobre todo, ocho años en la B Metropolitana. Venían algunos equipos a nuestra cancha que nos empataban y se abrazaban como si hubieran jugado en Wembley.

–Hablabas de la búsqueda de datos históricos y vos estás altamente referenciado por esa tarea. ¿Por qué es importante esa búsqueda?

–No es difícil. No hablamos de física cuántica o de la fórmula de la Coca Cola. Son partidos de fútbol. Pero es importante, entre otras cosas, porque en la Argentina, en estos temas, hubo un saqueo del pasado: robos de imágenes de partidos, diarios cortados con una gillette en las hemerotecas. Una vez, a Daniel Guiñazú y a mí nos contaron cómo no quedó acá nada de los archivos de un programa referencial de la televisión como Todos los goles. Tremendo.

–¿Cuándo empezaste a buscar datos?

–Recortaba los partidos de Platense en hojas de carpeta del colegio. En el 69, en el 70. En 1973 me recibí en el secundario, entré a Económicas de la UBA sin entender bien por qué. Iba mucho a la Biblioteca Nacional y, de curioso, me puse a mirar las campañas de Platense de las que hablaba mi viejo, de jugadores como Julio Cozzi y Antonio Báez. Me entró, entonces, la curiosidad general de los campeonatos. Y me armé la historia de Platense desde los años 30. Para que la viera mi viejo. Íbamos con él a la cancha y siempre que volvíamos, me hacía puntear a los jugadores, cosas que yo ahora hago con mi nieto. Mi papá hacía «Habla Platense», un programa por Radio Antártida; pero no era periodista, era técnico en aparatos ortopédicos. Fue el podólogo de la selección campeona mundial de básquetbol en 1950. Nunca me contó esa historia, pero ahí está su medalla.

–O sea que el periodismo vino por ese lado.

–En realidad, la gente con la que mi papá hacía el programa no se dedicaba al periodismo. Fui un par de veces ahí. Pero yo tenía una tía, Rosa Angélica Fabbri, una locutora muy conocida de radio, que escribió libros y presidió Argentores. Muy fana de Platense. Escribió algo muy lindo en el libro de los 100 años del club. Tenía una voz fenomenal. Siempre me hablaba de ir a la radio. «¿Por qué no te venís? Está (Juan José) Lujambio acá», me dijo. Todos lo escuchaban a Lujambio. Mi tía me lo presentó, trabajé varios años con él y ahí empecé a estudiar en el Círculo de Periodistas Deportivos.

–Seguís bien activo en el periodismo deportivo. ¿Cómo lo ves?

–Me amargo un poco. A veces, pienso que debo estar un poco maniático con los años o que perdí paciencia; pero yo siempre fui un tipo bastante paciente. Ocurre que me molesta cuando veo errores graves. Ha cambiado la formación de la gente que ingresa. Entonces, cosas que das por sentadas, no tenés que darlas por sentadas. Hay poca lectura. Por otro lado, no se tiene la conciencia de que si el dato no es exacto no es dato. Como que no importa. Platense ganó su primer campeonato y yo quería sacar esa «Asignatura pendiente», que así se llamaba aquella película de los 70 con José Sacristán y Fiorella Faltoyano. Ya está. Pero era el único de los primeros 22 equipos en la tabla general de la historia del fútbol argentino que no había salido campeón. Es un dato que explica cosas, que habla de esa asignatura pendiente. Y no salía en ningún lado. Puede parecer un detalle tonto; pero hay una enormidad de cosas que se pueden hacer con los datos. Desde luego que también aparecen datos inútiles.

–¿Hay un método Fabbri de trabajo?

–Está la época mesozoica. Desde 1973, yo compraba cuadernos cuadriculados –después de aquellos recortes y las hojas de carpetas que hice hasta el 72– y trabajaba con marcadores de colores. Entonces, cada casilla era un color, según si el futbolista jugaba o no; del otro lado, tenía el árbitro, los autores de los goles, otros datos básicos. Eso me duró hasta 1993. Ahí empezó la computadora. No pasé todo de las carpetas a la computadora, aunque Adrián Paenza me mandó estudiantes de software para optimizar eso; pero me dijeron que siguiera como estaba. Ahora hay cosas que ya no sigo tanto. Y creció el trabajo por las mezclas que hizo la AFA entre copas y campeonatos, que te mueve el historial. Un cambalache. El problema de base es que la AFA debería ser la asociación argentina de fútbol y se armó como la asociación de Buenos Aires.

–Después de tanto trabajo, de tanto Platense y de tanto periodismo, ¿te sigue tentando el fútbol?

–Sí, me sigue tentando. Me empezó a tentar cuando empecé a leer muchos diarios de antes y, también, la historia del profesionalismo de Pablo Ramírez, que, aun con poquito texto, te daba una serie de cosas. En 1980, con Eduardo Koppl, para la revista Goles, hicimos una nota sobre la historia negra del descenso. Buscábamos montones de datos en las bibliotecas. Vos veías todo eso, pero, al mismo tiempo, veías otras cosas en las que no siempre ganaban los poderosos. Entonces, el fútbol argentino era injusto, pero menos injusto que en otros lados. Y eso te mantenía y te mantiene enganchado. Eso no pasa en todos los lugares. Me gusta que nuestro fútbol permita eso, que los equipos más débiles puedan pelear por algo.

Luego, Fabbri cuenta otro dato extraordinario, otra memoria de Platense, otro proyecto periodístico. Las tres carpetas grandes y negras perduran cerquita como testigos extraordinarios. Y hasta parece que sonríen.