9 de julio de 2025

Carlos Bernatek nació en Avellaneda en 1955 y publicó sus primeros textos en Santa Fe, ciudad en la que vivió durante más de 20 años. Entre otros libros es autor de las novelas La pasión en colores (1994), Rutas argentinas (2000), Un lugar inocente (2001), Rencores de provincia (2008) –Primer Premio del Fondo Nacional de las Artes–, Banzai (2011) y ‘Ta loco aquel que quiera tu corazón (2024); y de los libros de cuentos Larga noche con enanos (1998) y Voz de pez (2003). Su obra El canario obtuvo en 2016 el Premio Clarín-Alfaguara de Novela y entre 2015 y 2019 publicó su Trilogía de Santa Fe, integrada por La noche litoral, Jardín primitivo y El hombre de cristal.

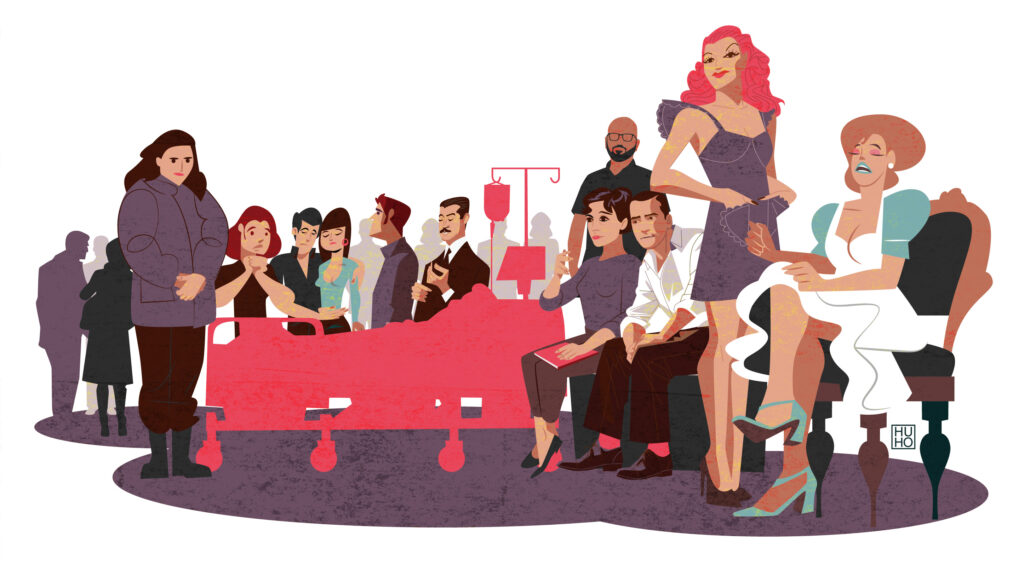

La habitación no tiene más de tres por cuatro, pero ella asegura que han estado allí unas quince personas, un desfile aleatorio de gente que ha venido a saludarla, a preguntarle cosas de otros tiempos, a interesarse por su salud; gente bien vestida –subraya ella con un gesto de las manos–, como si asistieran a alguna clase de acto formal, una reunión espontánea, pero con cierto protocolo. Sencilla pero ceremonial. No conozco a la mayor parte de la gente que menciona: por su relato, algunos han sido compañeros de trabajo, amigas viejas que sí oí nombrar y que me consta que han muerto hace tiempo; una vecina con la que no se habla hace años, cuando empezó a sospechar que le sacaba provecho. Me dice siempre que no sabe cocinar, a mí me lo dice, porque sabe que me gusta, y termino como una idiota horneando, friendo para ella. Ni un huevo duro sabe hacer. Una inútil. No he visto a la vecina en mucho tiempo, y dudo de que siga viviendo en el edificio.

Después nombra a Julia, como a una proyección de quien ella hubiera querido ser: independiente, sensible, fotógrafa, fanática del teatro, de la música. En su cabecita, Julia es la persona más libre que ha conocido: ha tenido una familia tradicional y se pudo desprender de ella cuando los hijos se fueron por el mundo. Julia es autosuficiente y hace lo que le gusta. Ni siquiera advierte que Julia es gay, o no quiere advertirlo, porque la idealiza de un modo tan ingenuo, tan asexuado, que la instala en un mundo candoroso como fue el de ella, y en ese mundo no hay sexo ni genitalidades, y el deseo es apenas la búsqueda de la belleza, de la libertad como términos celestiales. Julia –me cuenta–, también está entre los visitantes: le acomoda una almohada, le alcanza un té. Sé que a Julia se la devoró un cáncer hace dos años, pero no lo menciono. Tal vez ella lo haya olvidado.

Ni siquiera se ha dado cuenta de que los visitantes que han llegado a su cuarto pertenecen a diferentes tiempos de su vida, a distintos ámbitos: antiguas vecinas de la infancia, alguna de sus hermanas largamente muertas, gente que conoció ocasionalmente cuando recorría el país censando jubilados. Esos viajes le quedaron grabados, experiencias que nunca imaginó, a contramano de cualquier visita turística, una especie de apostolado social que le permitió ver lo que ignoraba: la vida distante de otras gentes, de pueblos, de parajes, un mundo remoto que apenas vio en el cine. Nunca salió del país; ni al Uruguay llegó, pero recuerda en detalle cada uno de esas comarcas de la Patagonia, o del Norte. Menciona apellidos que no sé si ha inventado; pensiones, hotelitos familiares, comidas con que la agasajaban. Recuerda sus rutinas, las travesías por sitios inhóspitos, tiempos en que el cuerpo se lo permitía. Su verdadera ventana al mundo fue el cine, los continuados de tres películas que veía de joven. Bette Davis, Lauren Bacall, Olivia de Havilland, y su amor incondicional: Audrey Hepburn.

Ahora, en este simulacro de agasajo póstumo, parece haber convocado a esta cita a una troupe de fantasmas; o quizá ellos, en una sutil confabulación, se han puesto de acuerdo en visitarla todos juntos. En su cabeza pareciera haber levantado esas vallas que separan los tiempos y las cronologías de los recuerdos: todo se aúna y se mezcla como en la película de su vida extensa.

Lleva seis años agonizando. Una muerte larga y pausada que se toma su tiempo y muestra atisbos permanentes de lo que no termina de ocurrir. Pero en este periplo descendente, hubo un momento en que todo cambió: fue el día en que se detuvo, cuando dejó de caminar, pasó al bastón primero, luego a un andador y después a la silla de ruedas. En ese momento el mundo y su cabeza se cerraron violentamente en su casa, en los escasos metros que van de la cama a la cocina, y de allí al comedor con escala en el baño.

Ha perdido muchas cosas, pero conserva el pudor. Me atemoriza cuando se encierra en el baño y pone el cerrojo. Debería tener un hacha para sacarla si queda encerrada. Pero esa frontera última de ocultar el cuerpo parece ser el límite extremo. No me espanta cambiarle un pañal cagado; sí verla desnuda. Por eso es indispensable una cuidadora meticulosa, delicada, al menos para sostenerle esa dignidad final. Así y todo, pese al respeto por su intimidad, es imposible ignorar el estrago en su cuerpo: la piel de los brazos como un colgajo, los bultos en el abdomen, las piernas edematosas, todo el daño que los médicos ya consideran irreversible. Viéndola así, con el cuerpo devastado, quisiera quedarme con su mente, extraer y preservar todo lo que esa cabeza ha callado y aún guarda, todo lo que ignoro; cada palabra que nunca se atrevió a pronunciar, los detalles mínimos de las historias que oculta y que, supongo, cambiarían mi propia consideración de las cosas. O conservar al menos su voz.

La medicación se apila en la mesa de luz, en los muebles, en el botiquín: píldoras y gotas y cremas que ya ni recuerda para qué sirven. Con lo que le gustaba hacerlo, no escribe ni lee más. Siempre le encantaron los cuadernos, por eso le anoto allí el orden y el horario de cada droga que irremediablemente olvidará.

Sonia se llama la señora que la cuida a la noche, que la baña y la limpia cada mañana con una paciencia oriental; pero ella olvida su nombre y la llama por otros de distintas enfermeras y asistentes que han desfilado en los últimos años. Los médicos son más volátiles que las cuidadoras: viene el que está de guardia, que a su vez reporta a una invisible médica de cabecera, alguien que nunca ha visto a su paciente más que en una ficha o una carpeta. En una urgencia viene cualquiera, le inyecta algo para que duerma y verifica que no se vaya a morir esa misma noche para no complicarse la tarea. Alguna de esas presencias accidentales se llevó un anillo, un par de aros de un cajón o le saqueó la billetera. Ella no se da cuenta, aunque se frote con curiosidad el dedo anular flaco y despojado. Ya no reconoce el valor del dinero: cualquier billete le da igual, pero siempre quiere tener algo «para cualquier urgencia». La única urgencia es que no se quite la máscara de oxígeno durante la noche, y la respiración persista hasta la mañana siguiente.

Cuando fueron acrecentándose los dolores y pasó a la morfina, aparecieron estas ensoñaciones, como la de la habitación concurrida. Ella abre los ojos intensamente y cuenta el episodio sorprendida, como si en la opacidad de su reclusión hubiera ocurrido de pronto un milagro. Vuelve una y otra vez sobre los detalles:

–Los hombres estaban de traje oscuro. Con corbata, bien peinados. Se reían; contaban cosas y se reían.

–¿Y estaban todos aquí? –pregunto y señalo el entorno, el televisor que ya no enciende, la radio que no escucha, una silla con mantas.

–Sí –exclama, se sorprende y se ríe. Parece la risa de una criatura. –Todos alrededor de la cama.

Después se calla y borra ese gesto casi dichoso, como si hubiese sonado una alarma en el interior de su cabeza y retrocediera a cierto lugar oscuro. Se contrae, respira con dificultad, tose forzadamente. Veo el lugar diminuto que ocupa su cuerpo cubierto por las sábanas, cada vez más magro, como una nena.

–Dejame sola –dice poniendo un tono hosco. Toda ella se vuelve sombría.

–¿Querés algo? ¿Necesitás algo?

–Morirme.

La beso en la frente, me despido y cuando estoy por salir se aferra fuerte de mi mano. Me mira a los ojos sin decir nada.

–Hoy no; mañana me voy a morir, ¿sabés? ¿Venís mañana?

Silenciosa llega Sonia. El parte es breve, nunca hay noticias, apenas dejar correr el tiempo. Salgo a la calle; fumo. Hay un sopor húmedo de verano en el aire. Me voy caminando.