7 de agosto de 2025

La demanda de atención en salud mental aumenta día a día, mientras los recortes presupuestarios siguen limitando la capacidad de respuesta del sistema. Crímenes intrafamiliares y otros episodios extremos.

Signo de los tiempos. «La cultura individualista, donde cada uno está aislado en su problema y considera que no es necesario pedir ayuda, es un riesgo en los modos de vida.», dice Montemarano.

Foto: Getty Images

El 21 de mayo una mujer que se encontraba en tratamiento psiquiátrico, Laura Leguizamón, mató a su esposo, a sus hijos de 15 y 13 años y se quitó la vida, en el barrio porteño de Villa Crespo. Los detalles espeluznantes del episodio, el perfil de una familia de clase media y el contraste de la tragedia con los videos y fotografías de viajes y reuniones que el matrimonio había publicado en redes sociales provocaron una fuerte conmoción pública. «Fue un caso atípico dentro de lo forense», afirma la psiquiatra Carina Montemarano, quien a la vez describe un contexto en el que «la demanda de atención mental viene en aumento».

«No se puede determinar el estado de la mujer por lo que informaron los medios», agrega Montemarano, integrante del Cuerpo Interdisciplinario Forense de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. «Las motivaciones de las mujeres para cometer un homicidio tienen que ver más con violencia de género, lo que no parece el caso. Otra de las causas son los padecimientos de salud mental y en particular lo que se llama voz de comando, una alucinación auditiva que le dice a una persona lo que debe hacer, movida por una interpretación errónea de la realidad. Pero dentro de los asesinatos no es lo más frecuente que una mujer mate a su familia y tampoco es común la forma en que la persona se quitó la vida».

El desfasaje entre las demandas de atención en salud mental y las posibilidades de respuesta del sistema reproduce una crisis que solo parece advertirse cuando algún episodio extremo como el de Villa Crespo tiene difusión pública. «En la práctica, muchos pacientes terminan atendidos por guardias y no acceden a un tratamiento ambulatorio porque entran en lista de espera. Los equipos de atención cambian según los días. Pero un buen tratamiento se instaura conociendo el padecimiento de la persona y su historia, y eso lleva un tiempo, no se resuelve en una entrevista», explica Montemarano, quien se desempeñó también como jefa de Residentes de Psiquiatría Infantojuvenil en el Hospital de Niños Pedro Elizalde.

«El seguimiento requiere un sistema integrado, periódico y coordinado, y además un trabajo con la adherencia del paciente al tratamiento. Eso es lo que ahora está obstaculizado, también con las familias», agrega la especialista. En cuadros de padecimientos graves, «el paciente no suele tener conciencia de la enfermedad, llega al tratamiento con la familia y en ese contexto aparecen las internaciones de tipo involuntario».

El tratamiento que seguía Laura Leguizamón y su historial como paciente estuvieron en el foco de la atención mediática. El 4 de junio se informó otro episodio similar en la ciudad de Tres Arroyos, donde un hombre diagnosticado con un padecimiento mental provocó la muerte de su esposa y sus hijos, de 4 y 8 años, y se suicidó. En ambos casos se puso en tela de juicio el desempeño de los profesionales que atendían a los involucrados en los hechos. La violencia intrafamiliar se volvió repentinamente visible y los medios de comunicación dieron voz al cuestionamiento de la ley nacional de salud mental por supuestos obstáculos a las internaciones involuntarias de personas con padecimientos mentales.

«La ley tiene sus cuestiones para revisar, pero no en el punto de las internaciones, que contempla que el paciente se niegue –aclara Montemarano–. A veces hay una mala interpretación dentro de los equipos de salud mental, cuando el paciente llega a la guardia y, como en ese momento está tranquilo, no parecen existir riesgos. La evaluación requiere una mirada hacia atrás sobre lo que le pasa a la persona, lo que generalmente se hace por fuentes de terceros, con la familia. La ley autoriza la internación con un diagnóstico donde se determine una situación de riesgo inminente, firmado por dos profesionales, uno de los cuales tiene que ser psicólogo o médico psiquiatra».

Ajuste sin cordura. El Hospital Nacional Laura Bonaparte enfrenta sucesivos ataques del Gobierno nacional.

Foto: NA

La especialista destaca que «la internación suele ser vista como algo malo que se le hace al paciente, lo que uno no piensa en cualquier otra problemática de salud, cuando en realidad es el tratamiento más intensivo en salud mental». La creencia familiar de que la situación puede resolverse puertas adentro o que se puede controlar es frecuente y aumenta la vulnerabilidad: «El tratamiento de la persona con padecimiento mental implica también al medio familiar, porque todos sufren. Lo primero para decir en esa circunstancia es que no pueden solos y que, si está indicada, la internación es la mejor estrategia. Pero en eso tiene que responsabilizarse el profesional».

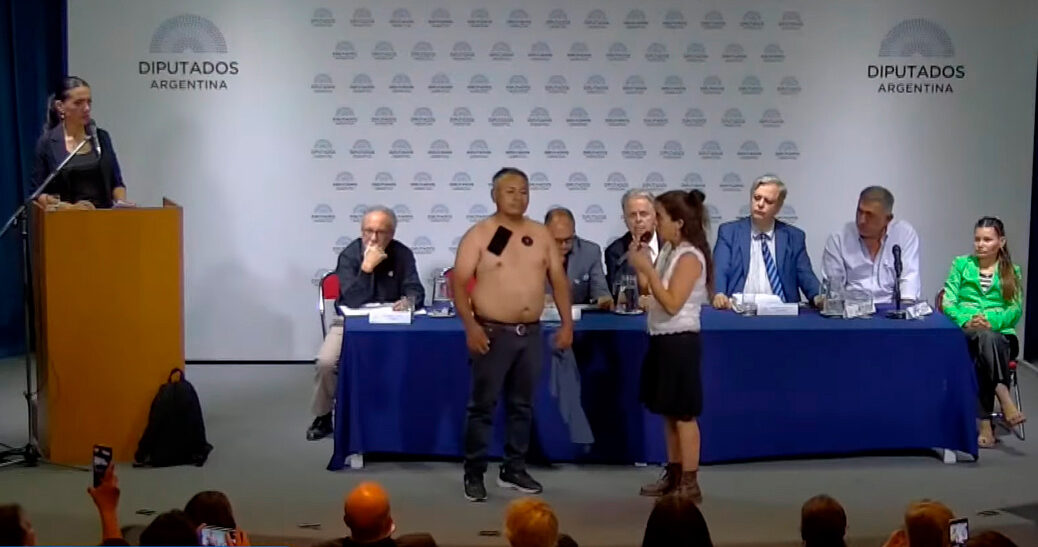

Consumos problemáticos

Los intentos de modificar la ley actual involucran también a legisladores nacionales y familiares de pacientes mediáticos. «Los cuestionamientos tienen que ver con padecimientos relacionados con los consumos problemáticos de sustancias, donde muchos dispositivos que se ofrecen son abiertos y los pacientes se van; pero esa es una cuestión de cómo funcionan los dispositivos. Aunque la ley establece que esos padecimientos entran dentro de la problemática de salud mental hay clínicas de internación psiquiátrica que hacen la desintoxicación y después derivan a los pacientes, lo que complica el acceso a los tratamientos», dice Montemarano.

Mientras tanto, la demanda de atención se multiplica: «Las problemáticas sociales inciden en que los padecimientos mentales se complejicen. Un tratamiento en salud mental es caro e implica tomar licencias laborales, lo que no se puede sostener para muchas familias porque dependen de esa persona para su economía. Las consultas se producen a veces cuando el cuadro está muy agravado».

Otro factor que destaca Montemarano es el deterioro de los vínculos personales, un síntoma de época: «La cultura individualista, donde cada uno está aislado en su problema y considera que no es necesario pedir ayuda, es un riesgo en los modos de vida. Pasa en los casos de violencia de género donde la pérdida de redes comunitarias hace que las situaciones queden invisibilizadas. En esos contextos la familia funciona como un núcleo cerrado».

El Hospital Nacional Laura Bonaparte, el único especializado en salud mental dependiente del Estado en el AMBA, enfrenta desde el año pasado sucesivos ataques del Gobierno nacional, con despidos masivos, el desfinanciamiento del organismo y el cierre de las residencias interdisciplinarias. «Cada vez se requiere mayor atención y, paradójicamente, se clausuran o se reducen dispositivos especializados. Es cierto que algunos dispositivos podrían reorganizarse y ser más efectivos, pero parece no haber conciencia de la importancia de la salud mental de las personas», señala Montemarano.

En octubre de 2024, el ministro de Salud Mario Lugones anunció el cierre del Hospital Laura Bonaparte. La movilización de los trabajadores, la preocupación extendida entre pacientes y la denuncia del deterioro del sistema de atención impidieron la ejecución inmediata de la medida, pero en enero el Gobierno nacional intervino el organismo y sigue adelante con un plan de desmantelamiento cuyo objetivo es el conjunto de la salud pública. «¿Cómo nace la idea de cerrar un hospital especializado? –se pregunta Montemarano– Si se piensa que algo no funciona, se puede reorganizar, pero pensar en un cierre es suponer que no es necesario. Lo mismo ocurre con otros hospitales e institutos especializados».

En salud mental, la emergencia del momento no pasa precisamente por la discusión en torno a la ley. «Lo que es urgente –subraya Montemarano– es que la problemática esté en agenda. Parece que todo se dirige en la dirección contraria, cuando debería priorizarse la atención de la salud mental y también la atención de las personas con discapacidad. La problemática de consumo de sustancias se ve a edades cada vez más tempranas. Hay que poner el foco con dispositivos de tratamiento a largo plazo que involucren a las familias y sean de acceso público, porque muchas personas no lo pueden pagar».