6 de agosto de 2025

Las bombas nucleares lanzadas por Estados Unidos hace exactamente 80 años no fueron solo un acto de guerra, sino un experimento sobre la capacidad humana de destruir. El cruce sin retorno de un umbral horroroso.

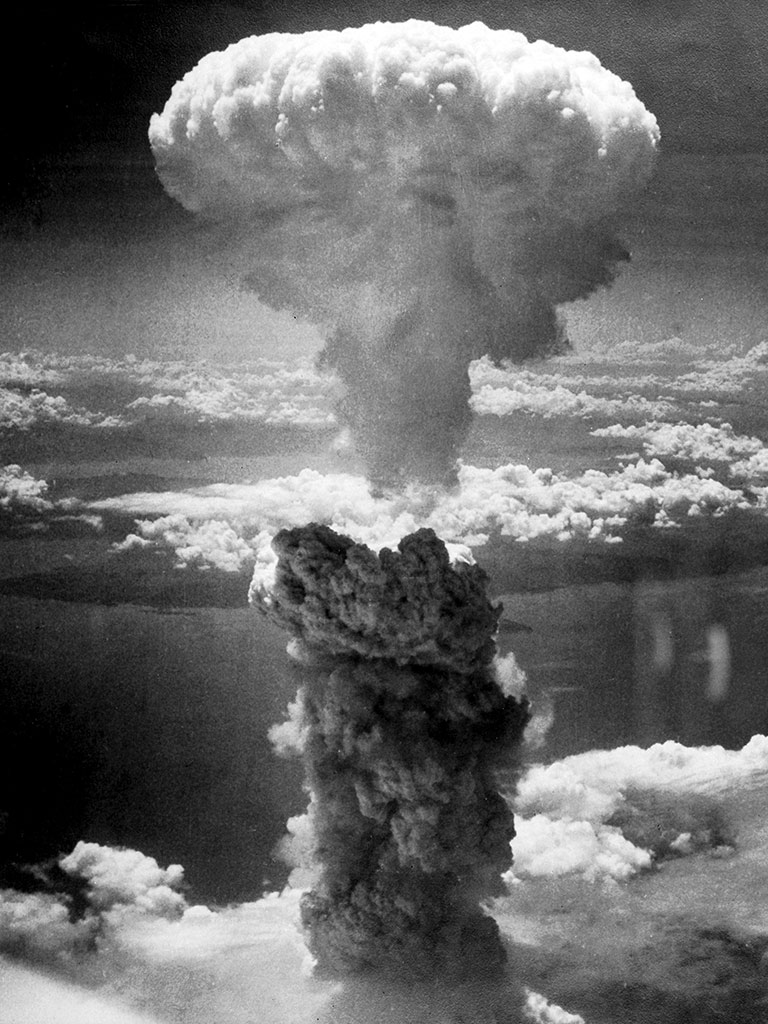

Nube atómica sobre Nagasaki. Los explosivos de uranio-235 provocaron al menos 200.000 muertos al instante, y muchos más en los años siguientes.

Foto: Getty Images

El 6 de agosto de 1945, el mundo cruzó un umbral del que no hubo retorno. A las 8:15 de la mañana, el bombardero estadounidense Enola Gay dejó caer sobre Hiroshima a «Little Boy», una bomba de uranio-235 que en segundos convirtió la ciudad en un paisaje dantesco. Tres días después, un artefacto similar, «Fat Man», arrasó Nagasaki. Las cifras oficiales hablan de al menos 200.000 muertos al instante, pero la radiación, las quemaduras y el hibakusha (el estigma de los sobrevivientes) elevaron la cifra con los años. Los números, sin embargo, nunca logran capturar el horror. Como escribió Tomás Eloy Martínez en Lugar común la muerte: «La muerte masiva se vuelve un lugar común, una estadística que nos exime de sentir». Y ahí reside el peligro: en cómo el poder convierte el sufrimiento en algo abstracto, en cómo justificamos lo injustificable.

La narrativa dominante sostiene que las bombas atómicas «acortaron la guerra» y «salvaron vidas». Pero ¿es realmente así? Documentos desclasificados décadas después revelan que Japón ya estaba buscando una rendición negociada antes de agosto de 1945. Lo que se probó en Hiroshima y Nagasaki no fue solo la eficacia de un arma, sino la voluntad de usar el terror como herramienta política.

El piloto Claude Eatherly, uno de los tripulantes del Enola Gay, pasó el resto de su vida atormentado por lo que había hecho: «Soy el hombre que ayudó a masacrar a cien mil personas en un solo día», escribió en sus cartas. Su caso, analizado por Günther Anders en El piloto de Hiroshima, expone la contradicción humana: cómo individuos moralmente sensibles pueden participar en crímenes atroces cuando el sistema los convence de que «no hay otra opción». En la novela La desaparición de Majorana, de Leonardo Sciascia, un científico que ha logrado ver hacia donde llevan los cálculos para controlar la energía atómica elige diluirse entre los vivos: se ha asomado al abismo y prefiere no ser responsable de lo que va a suceder. Los Estados, en cambio, pueden hacer desaparecer la verdad y los dilemas éticos bajo capas de documentos y manipulaciones, en nombre de la razón de Estado.

Con el paso del tiempo, ciertos crímenes se vuelven «parte del paisaje», aceptados como un mal necesario. Algo similar ocurrió con Hiroshima y Nagasaki: el asesinato masivo se normalizó bajo el eufemismo de «daño colateral». El lenguaje, como siempre, fue cómplice.

Destrucción masiva. La ciudad de Hiroshima convertida en cenizas tras la explosión del artefacto lanzado por el Enola Gay.

Foto: Getty Images

Hoy, 80 años después, las bombas atómicas aparecen en los libros de historia como un episodio más, despojado de su brutalidad. Las fotografías de las ciudades carbonizadas nos impactan, pero no nos impiden seguir fabricando armas nucleares. ¿Por qué? Porque, como advirtió Sciascia, «el poder no necesita justificarse cuando todos aceptan sus crímenes». La bomba se convirtió en un símbolo de «paz por medio del miedo», y así, el mayor acto de terrorismo de la historia quedó santificado por la narrativa del vencedor.

El argumento de «salvar vidas» es engañoso. Implica que algunas muertes son aceptables si evitan otras peores. Pero, ¿quién decide qué vale más? ¿Dónde está el límite? Anders lo plantea con crudeza: «Si aceptamos que el fin justifica los medios, entonces no hay crimen que no pueda ser excusado».

Hiroshima y Nagasaki no fueron solo un acto de guerra, sino un experimento sobre la capacidad humana de destruir. Y lo más aterrador no es que haya ocurrido, sino que hoy seguimos justificando lo mismo bajo otros nombres: «Guerra preventiva», «intervención humanitaria», «seguridad nacional».

Recordar Hiroshima y Nagasaki no es un ejercicio de nostalgia, sino un acto de vigilancia. Si la memoria no es un refugio, sino un campo de batalla, allí las sombras de las víctimas siguen exigiendo justicia.

El peligro no está solo en las armas nucleares, sino en la indiferencia con la que las aceptamos. En cómo nos acostumbramos a que el fin justifique los medios. En cómo normalizamos lo que nunca debería ser normal.

«El pasado no está muerto, ni siquiera es pasado», decía Faulkner. Hiroshima y Nagasaki no son solo historia: son una advertencia.