20 de noviembre de 2025

Hace exactamente medio siglo, el fallecimiento de Francisco Franco ponía fin a las cuatro décadas más oscuras de la historia reciente de España. Los crímenes impunes y los resabios del horror en el presente.

Pascuas de 1940. Franco y su esposa junto a miembros del Ejército asisten a un desfile religioso en Madrid.

Foto: Getty Images

A las 4.58 de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, un teletipo de la agencia France Presse hacía vibrar todas las redacciones del mundo con una frase que se repetía tres veces: «Franco ha muerto. Franco ha muerto. Franco ha muerto». La noticia fue confirmada a las 6.10 de la mañana por la Radio Nacional de España y anunciada oficialmente poco después entre sollozos por el presidente del Gobierno español, Carlos Arias Navarro. Hubo conmoción pero no sorpresa. El dictador, que durante casi cuatro décadas había regido con mano de hierro la vida de los españoles, se fue apagando lentamente durante 32 días de enfermedad. El 3 de ese mes un parte médico firmado por los 24 especialistas que lo asistían informó que había sido intervenido en un improvisado quirófano de la residencia de El Pardo y luego trasladado a la cama 103 de la Residencia Sanitaria de La Paz donde aún le quedaban dos semanas de agonía. Pero en verdad había empezado a morirse el 9 de julio de 1974, cuando, aquejado de una tromboflebitis, los médicos decidieron internarlo en la Ciudad Sanitaria Provincial que llevaba su nombre, como casi todo en España.

El 20 de diciembre de ese año, Franco había nombrado para el cargo a un dirigente falangista puro y duro, Arias Navarro, que se había destacado como fiscal en las farsas tribunalicias del ejército golpista. No obstante, por decisión de su esposa Carmen Polo, al dictador se le reservó el título simbólico de presidente de Gobierno. En febrero se presentó ante las Cortes franquistas un etéreo programa aperturista que prometía participación política e inicio de un proceso de libertades democráticas que incluía una relajación en la censura de la prensa.

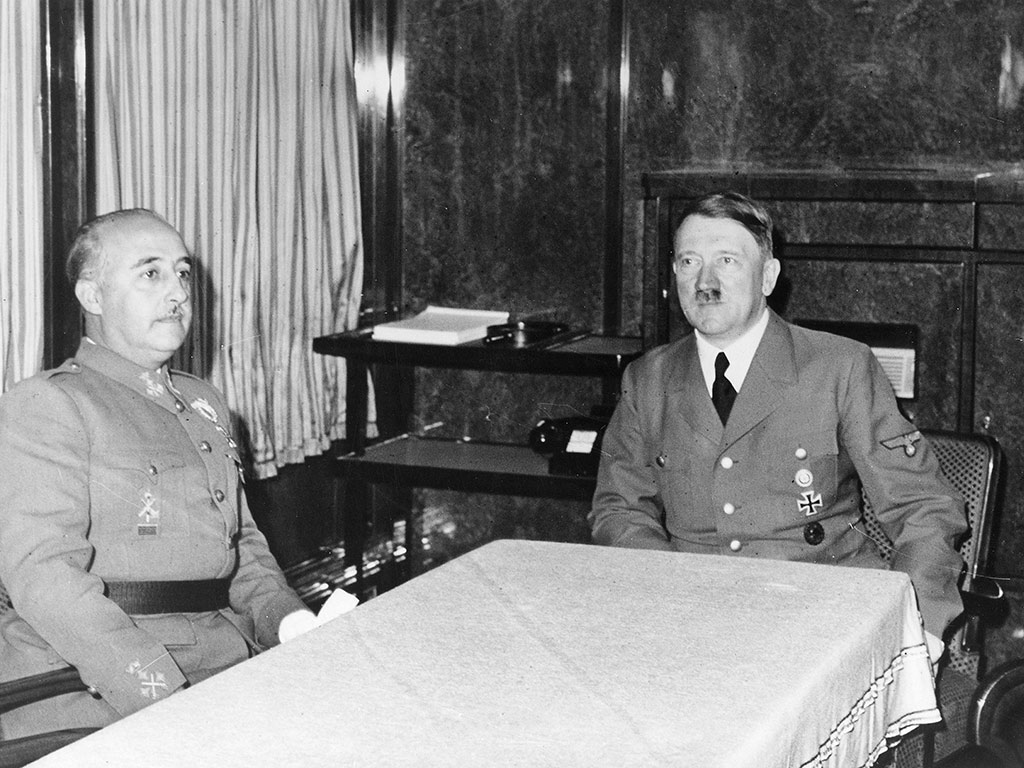

Francia. Histórico encuentro entre Adolf Hitler y Franco en la localidad fronteriza de Hendaya, el 23 de octubre de 1940.

Foto: Getty Images

Las últimas sentencias

La agonía de Franco iba a la par de la de España. El dictador senil y deteriorado por el parkinson contemplaba, rodeado de sus incondicionales, un panorama desolador: inflación descontrolada, motines en las cárceles, manifestaciones de protesta de la clase obrera, los taxistas madrileños, los estudiantes. Menos de dos meses antes de su deceso, aquel hombre había firmado las últimas cinco penas de muerte de su sangrienta trayectoria, que se consolidaba con la premisa de morir no sin antes haber matado. Las sentencias fueron ejecutadas por fusilamiento.

En el mensaje navideño que había pronunciado en 1969 anunció que «todo estaba atado y bien atado» para que el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón lo sucediera en la jefatura de Estado tras su muerte, lo que acaeció seis años después. Los que habían peleado heroicamente contra el fascismo con las armas en la mano ‒socialistas, anarquistas, comunistas, liberales progresistas‒ evocaban la frase del romancillo del asesinado poeta Federico García Lorca: «Si tu madre quiere un rey, la baraja tiene cuatro: rey de oros, rey de copas, rey de espadas, rey de bastos».

El 22 de noviembre del 75, dos días después de la desaparición del caudillo, el joven Borbón, en su mensaje de proclamación, expresó su lealtad al dictador –actitud que no abandonaría hasta su abdicación en 2014‒ y se deshizo en elogios hacia quien el 17 de julio de 1936 se había sublevado contra las legítimas autoridades de la Segunda República e iniciado una sangrienta guerra civil que se prolongó durante tres años y contó con el respaldo incondicional de Adolf Hitler y Benito Mussolini y con la indiferencia de las potencias occidentales. En 1947 ya se había consolidado el régimen falangista, un fascismo a la española, brutalmente represivo, clerical y militarista. La Ley de Sucesión en la Jefatura de Estado que Franco impuso declaraba a España reino y le otorgaba al dictador la facultad de proponer a las Cortes a la persona que lo sucedería con el título de rey. Lo cierto es que ejerció prerrogativas reales, concedió títulos nobiliarios y gozó de un poder omnímodo y discrecional durante casi cuatro décadas.

En su última aparición pública, el 1° de octubre del año de su muerte en la plaza de Oriente, el caudillo, con sus últimas fuerzas, se acordó de sus enemigos :«No olvidéis –dijo‒ que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta; mantened la unidad de estas tierras exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria».

Con su deceso comenzaba la llamada «transición», una democracia controlada dentro de los límites del mismo régimen que abrió un período de enfrentamientos internos entre sus propios partidarios. Recién en 1978 el nuevo modelo se consolidó con la aprobación de la Constitución que buscaba legitimar al régimen franquista, modernizándolo.

Joan Garcés, quien fuera asesor político del presidente chileno Salvador Allende, señaló con claridad: «El actual edificio español se asienta sobre el no cuestionamiento a la dictadura ni en su dimensión moral, política, histórica y, por supuesto, tampoco judicial. En Italia, la Constitución postfascista tiene como base el rechazo explícito al régimen de Mussolini. Sucedió igual en Francia, Alemania, Portugal o Grecia. España es el único país donde no se vivió ese proceso». La investigación del juez Baltasar Garzón sobre los crímenes franquistas fue declarada nula por la amañada Justicia ibérica, pero logró documentar una realidad: hay 114.226 desaparecidos por el régimen, asesinados y sepultados en cunetas y caminos, lo cual convierte a España en el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados.