Los gobiernos de la Argentina y Brasil impulsan una «flexibilización» aperturista del bloque, alineados con los intereses de Estados Unidos y las exigencias de los organismos financieros internacionales. Especialistas alertan sobre el impacto en sectores productivos locales.

9 de abril de 2019

Las viejas aspiraciones (nunca abandonadas) de Estados Unidos, de conformar un área de libre comercio continental, parecen hoy más cercanas a su concreción a partir de las políticas de dos de sus aliados regionales: los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y el brasileño, Jair Bolsonaro. El arribo de este último al Palacio de Planalto y la proclamación de sus prioridades no dejaron dudas al respecto. Como metas cercanas no solo se fijó la «flexibilización» del Mercosur y la reducción del arancel externo común (AEC), también se apura un aspecto menor, pero de alto valor simbólico: Bolsonaro ordenó que, de inmediato, los pasaportes brasileños vuelvan a exhibir el escudo nacional en lugar del emblema que identifica al bloque.

El desarme del mercado común, de alcance ciertamente limitado y en trabajosa construcción, es simultáneo al acercamiento a los países de la Alianza del Pacífico, de clara orientación neoliberal. La Argentina, por lo pronto, estrenó recientemente su esquema de libre comercio con Chile y previamente había ampliado su acuerdo de preferencias con Colombia. Luciana Ghiotto, profesora de la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín) e integrante del colectivo Argentina Mejor sin TLC (Tratados de Libre Comercio), recuerda que el BID (Banco Interamericano de Desarrollo, donde el voto mayoritario es de EE.UU.) ya recomendó en abril de 2017 que la subregión se encamine hacia «una verdadera zona de libre comercio en América Latina y el Caribe (ALCALC, sería la sigla)».

La fórmula del comercio sin barreras, tan buscada por oligopolios locales y de los países desarrollados (y resistida mayormente por las pymes y gran parte de la industria local), forma también parte del proyecto estructural de los sectores dominantes. De allí la insistencia del gobierno nacional en alcanzar acuerdos con la Unión Europea (UE), el EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio), Canadá, Singapur y Corea del Sur, entre otros, además de los ya suscriptos tratados de Protección de Inversiones con Catar, Emiratos Arabes y Japón.

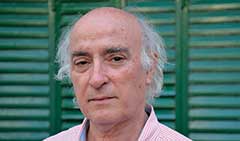

El profesor de la Universidad de Buenos Aires Jorge Marchini alerta sobre las «increíbles concesiones» que los gobiernos del Mercosur vienen haciendo para cerrar trato con la UE. Así, el verdadero efecto de esos acuerdos, revestidos de modernos y presuntamente tendientes al desarrollo, será frenar o impedir la industrialización regional y condenar a los firmantes a permanecer fuertemente atados a productos con poco valor agregado y surgidos del extractivismo: la agricultura, la minería y los hidrocarburos.

Por su parte, el frente empresario pyme manifiesta su inquietud en ese sentido. Eduardo Fernández, titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME), entiende que «se está volviendo a la concepción de un Mercosur limitado a intercambios casi exclusivos entre grandes holdings, lo que deja en situación de vulnerabilidad a la industria local en el marco de una guerra comercial en los mercados globales». «Nuestras empresas, para ser realmente incluidas, necesitan un Mercosur con barreras arancelarias y de otros tipos, y un papel estratégico del Estado para dar crédito accesible, entre otras medidas de apoyo», considera Fernández.

Causa y efecto

El comercio con el Mercosur concentró en 2018 el 23% de las exportaciones argentinas, el 28,1% de las importaciones y arrojó un déficit de 4.209 millones de dólares. Del total de envíos al bloque, el 79% se orientaron a Brasil y el 44% fueron autos y partes. Del mismo país provino el 85% de las compras (mayoritariamente de vehículos y componentes) realizadas en la región. «La industria más importante del Mercosur, la automotriz, puede verse muy afectada por la apertura comercial hacia Europa y el mayor riesgo se encuentra en el eslabón autopartista, mucho más heterogéneo y numeroso que el de las terminales», evalúan Agustina Gallardo y Bruno Pérez Almansi, del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (CCC). Los analistas advierten que «si en un escenario con aranceles tenemos un gran déficit comercial, en otro sin aranceles cabe esperar que el desbalance sea todavía más alto, agravando el problema de escasez de divisas por la vía comercial».

Estos movimientos hacia un Mercosur flexibilizado, dicen Gallardo y Pérez Almansi, promueven un camino en el cual la Argentina «profundizaría su inserción en el mercado mundial como productor y vendedor de materias primas, aprovechando sus ventajas comparativas y proveyéndose de productos industriales que seguirán desplazando a la producción nacional». Claramente, señalan los investigadores, un mayor ingreso de bienes importados –vía menor arancel externo del Mercosur o por los acuerdos comerciales en curso (negociados en bloque o por separado)– afectaría directamente a las ramas productivas argentinas «por diferencias en la presión tributaria, costos logísticos y energéticos, regímenes laborales o cualquier otro aspecto que haga a la competitividad»; mientras que el país perdería posiciones en el Mercosur (particularmente en Brasil), por el avance de los socios que surjan de los nuevos tratados.

Aún antes de la asunción de Bolsonaro, el 1º de enero, los aires flexibilizadores se respiraron durante la 53º reunión del Consejo Mercado Común del Mercosur, a mediados de diciembre, en Montevideo. Fue allí que el canciller argentino, Jorge Faurie, sostuvo que «tenemos un bloque cerrado, que no termina de perfeccionarse; y un marco normativo que es complejo y que nos demora». Faurie no dudó en pronunciarse a favor de acelerar la aproximación y los acuerdos con la Alianza del Pacífico (que integran Chile, Colombia, México y Perú). Recientemente, la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Guyana comenzaron a plasmar aquella intención con la constitución del denominado Foro para el Progreso y el Desarrollo en América del Sur (PROSUR), un espacio que, según el presidente colombiano, Iván Duque, «es un primer paso para que haya una nueva visión de la integración regional».

A fines del año pasado, el Congreso Nacional dio luz verde al TLC con Chile, negociado en el bienio 2016-2017, sin que se conozcan los reales impactos en sectores sociales y económicos, provocados por el proceso de liberalización y desregulación masivo implícito. Ghiotto alerta al respecto sobre el riesgo de «sacrificar derechos ciudadanos y agrandar privilegios de las corporaciones transnacionales y los inversores extranjeros para operar en nuestro país». Esto, considera la experta, «se logra mediante cláusulas regulatorias que comprometen a los Estados en materia de inversiones, de comercio electrónico, de servicios y telecomunicaciones, mientras que los capítulos “nuevos” como los de Género, Medio Ambiente, Laboral y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME) son simplemente un cúmulo de expresiones de buena voluntad, pero con ninguna capacidad de influir de modo real y progresivo sobre la política de ambos Estados».

Ghiotto sostiene que este TLC, como los que se busca consolidar en el marco del plan de convergencia del Mercosur con la Alianza del Pacífico, «es la herramienta legal de las fuerzas privadas que empujan por una apertura económica indiscriminada en nuestros países». Esos tratados, agrega, «vienen a cristalizar el rol del sector privado en nuestras actividades productivas, reproductivas y sociales cotidianas, plasmando a los ciudadanos y ciudadanas como meros consumidores o usuarios, sin mayores derechos».

Otro ALCA

«Al igual que el ALCA, sepultado momentáneamente en 2005, los nuevos TLC son la herramienta legal de las fuerzas privadas que empujan por una apertura económica indiscriminada en nuestros países», agrega la catedrática. Esto se realiza a través de los llamados «temas regulatorios» o «asociados al comercio», algunos de los cuales fueron incorporados en los años 90, como Servicios, Contratación Pública, Telecomunicaciones, Inversiones, Propiedad Intelectual y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (y hoy se suma Comercio Electrónico). Varios de estos temas fueron incorporados en las agendas de negociación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 1994, a partir de la presión de las empresas transnacionales más poderosas de los EE.UU.

En la subregión esos esfuerzos se traducen en una reconversión del Mercosur, como postula el BID en su informe Caminos para crecer en un nuevo mundo comercial, con el objetivo de conformar «un mercado de aproximadamente 5 billones de dólares, el cuarto bloque económico más grande y el cuarto socio comercial del mundo». Al proponer esa vía (el ALCALC), el organismo crediticio llamó a «evitar arquitecturas complejas, con instituciones supranacionales, uniones aduaneras y ámbitos cuyo cumplimiento es difícil de supervisar». Por el contrario, alentó, el nuevo esquema «debería ser institucionalmente “light”, apoyándose todo lo posible en mecanismos intergubernamentales y en las regulaciones de la OMC. Para ello el BID estipuló una hoja de ruta con cuatro acciones concretas para las políticas públicas».

En primer lugar, permitir la acumulación ampliada de las reglas de origen entre los acuerdos comerciales existentes; luego, «llenar los vacíos existentes» con nuevos acuerdos (sobre todo México-Mercosur) asegurando que las reglas de origen estén armonizadas y sean acumuladas. En tercer lugar, mejorar la logística y la facilitación del comercio; y, por último, consolidar las preferencias existentes y las reglas de origen para «disminuir a cero cualquier tarifa todavía existente».

En forma paralela a los anhelos de EE.UU., un importante sector de las transnacionales europeas no deja de bregar por un acuerdo con el Mercosur que venza los resquemores hasta ahora prevalecientes de ambos lados. En la UE, principalmente de sectores agroindustriales, y en los países latinoamericanos, de rubros potencialmente afectados por una apertura importadora: farmacéuticos por propiedad intelectual, contratistas de obras públicas por «igualdad de tratamiento», entre otros.

Marchini considera, de todos modos, que los intentos de «apertura al mundo» –tan subrayados en las cumbres de la Organización Mundial del Comercio y del G20 en Buenos Aires– «no encuentran un marco de contraparte similar en los países centrales, preocupados prioritariamente por la necesidad de proteger su propia producción y empleo y responder a un clima crecientemente chauvinista impulsado por sectores y partidos antiglobalizadores y de extrema derecha en Europa».

En ese marco, la UE fue aumentando los requerimientos (normas de origen, compras públicas, comercio electrónico) al mismo tiempo que redujo las contrapartidas. Todo ello en una posición negociadora de fuerza, frente al debilitamiento del Mercosur flexibilizado, que dejaría abierta la posibilidad de una negociación de la Unión Europea país por país, como ya concretó en el área andina (Colombia, Ecuador, Perú), en obvia situación de asimetría. «El ejemplo de los TLC ya firmados por la Unión Europea con México, América Central y Chile demuestra que no han equilibrado las relaciones comerciales y económicas, sino todo lo contrario, con excepción del período de altos precios de los commodities (petróleo, oleaginosas, minerales)», evalúa Marchini.

Sin embargo, queda por ver hasta dónde está Brasil dispuesto a reforzar su relación preferencial con Estados Unidos, mientras China es su principal mercado y proveedor significativo de financiamiento para infraestructura. El académico alerta, en ese contexto, que «uno de los grandes problemas de enorme peligrosidad es que las negociaciones de acuerdos comerciales se han venido realizando en secreto sin consultas serias y concretas a sectores productivos, con la idea del hecho consumado».