22 de junio de 2022

¿Estamos tan lejos de los androides de Blade Runner o de las máquinas que dominan el mundo en Terminator? Cine, literatura y algunas pesadillas hechas realidad.

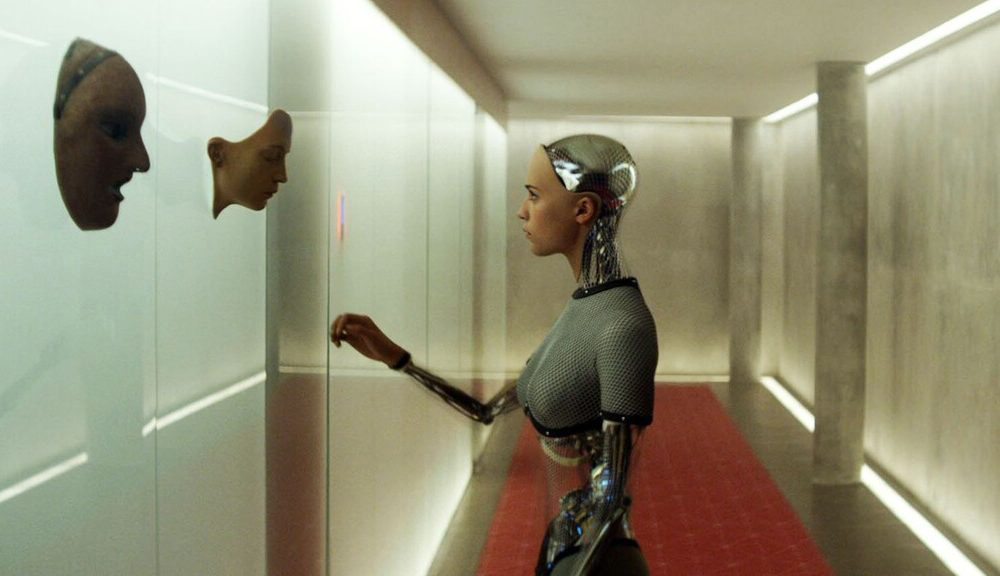

Humanos y robots. En «Ex Machina» (2015), de Alex Garland, la bella Ava (Alicia Vikander) se vuelve contra su creador.

Cuando llegó 2015, el mundo no estaba poblado de patinetas voladoras ni autopistas sobre las nubes. Por eso, muchos cotejaron y consideraron que los guionistas de Volver al futuro II se habían apresurado demasiado. En 2019 no había entre nosotros «replicantes», robots que imitaran a los humanos tan perfectamente que no seríamos capaces de distinguirlos de los seres vivos, así que de algún modo se podía decir que el estado de cosas no era el de las oscuras especulaciones de Blade Runner.

Sin embargo, una nube densa se cierne sobre nuestras imaginaciones. Algo nos dice que, al menos conceptualmente, no estamos tan lejos de Blade Runner, de los androides y las ovejas eléctricas del libro de Philip K. Dick en el que se basaba la película de Ridley Scott que este año cumplió 40. Y es que, en algún punto, las predicciones sobre el hardware (las maquinarias, los autos que vuelan) van y vienen y se ajustan un poco más o menos a evoluciones tecnológicas, mientras que el software se multiplica en infinidad de aplicaciones que nos rodean y aseguran conocernos íntimamente, es decir, se empeña cada vez más en imitar la vida. Y eso es lo que, con distintos formatos, más antropomórficos o más inmateriales, el cine y la televisión vienen planteando como una de nuestras pesadillas más terribles e inexorables desde hace décadas.

Uno de esos miedos esenciales, de esas incertidumbres y angustias, parece tener que ver con que no sabemos exactamente qué es lo que nos define, qué es lo que nos constituye como la raza dominante del mundo que habitamos: el misterio de estar vivos.

Sensatez y sentimiento

La moral predominante en el cine de ciencia ficción propone la catástrofe: es imposible controlar todas las variables de eso que no podemos captar en toda su complejidad y sus matices, así que, si intentamos crear vida, tarde o temprano todo se nos va a ir de las manos. Hay una línea que va de los replicantes de Blade Runner (que sencillamente se resisten a ser apagados) a los robots que envían a su humanoide guerrero a liquidar al líder de la resistencia humana, de 2029 a 1980 en Terminator, y de ahí a las máquinas que convierten a la humanidad en su fuente de energía mientras ocultan su condición esclava mediante un entorno virtual que imita, más o menos satisfactoriamente, la vida, para aplastar cualquier atisbo de rebelión antes de que este surja (en Matrix, alimentada de las pesadillas ciberpunk de William Gibson y la paranoia de Dick). En el medio, todos los matices imaginables: máquinas casi humanas convertidas en herramientas letales al servicio del capitalismo, como el robot Ash (Ian Holm) que vela por la misión de la nave corporativa Nostromo incluso a costa de sacrificar a su tripulación humana en Alien (1979). O la bella Ava (Alicia Vikander) que, en la más reciente Ex Machina, de Alex Garland, se vuelve contra su creador. Pero antes de todas estas entidades artificiales que invirtieron los roles estuvo HAL 9000, la supercomputadora de 2001, Odisea del espacio.

Mientras que numerosos sitios de divulgación científica dedican largas listas a ver qué entendieron mal sobre la inteligencia artificial las películas, suele haber bastante acuerdo en que 2001 se caracterizó por su inusual visión. Los detalles acerca del comportamiento de HAL 9000, la computadora que liquida a buena parte de la tripulación de la nave, provinieron de IBM, que era en ese momento la compañía de computadoras más grande del mundo. IBM estaba trabajando en muchas de las capacidades que HAL exhibe en la película: reconocimiento de voz y de imágenes, lectura de labios, ajedrez. La compañía presentó estas investigaciones que estaba llevando adelante en la Feria Mundial de 1964, pero aún no se animaba a hablar de una «computadora inteligente», dice Stephen Wolfram, reconocido matemático y experto en tecnologías computacionales, en un muy interesante artículo que escribió para la revista especializada Wired en 2018, en ocasión del cincuentenario del estreno de 2001. Según Wolfram, IBM «no quería que sus clientes humanos temieran que puedan ser reemplazados por IA». No mucho antes del artículo, dice su autor, salió a la luz una carta que Kubrick le envió a uno de sus productores en la que le preguntaba por la compañía que los había estado asesorando: «¿Sabe IBM que uno de los temas principales de la historia es una computadora psicótica?».

Razones que la razón no entiende

La idea de que la humanidad puede crear artificialmente versiones casi perfectas de sí misma reconoce antecedentes bastante lejanos en la literatura: la novela Erewhon (1972), de Samuel Butler, plantea la posibilidad de una evolución de la conciencia entre máquinas capaces de replicarse a sí mismas, que las llevaría eventualmente a querer deshacerse de sus creadores. Isaac Asimov (autor de la colección de cuentos Yo, robot y creador de las tres leyes de la robótica, según una de las cuales un robot no puede dañar nunca a un ser humano) llamaba «complejo de Frankenstein» a la idea del robot que se vuelve contra su hacedor.

A lo largo de los últimos años, la representación de la idea de la «imitación de la vida» por medios artificiales cobró otros matices, acaso más sutiles, en el cine y la televisión; no tanto porque todas estas predicciones no se hayan cumplido sino porque, volviendo al principio, quizá hayan cambiado su soporte por uno menos pesado e inmaterial, menos parecido en la superficie a los cyborgs de Terminator y más a la dependencia de las aplicaciones y redes con las que interactuamos todo el tiempo en nuestros celulares. Sin embargo, el concepto es esencialmente el mismo que cuando, 95 años atrás Fritz Lang y Thea von Harbou volaron la cabeza de los espectadores con su obra maestra expresionista Metropolis y la falsa María, el robot al que se «transfiere» la personalidad de una mujer real, objeto de amor y adoración, con resultados inexorablemente desastrosos. El intento por replicar sentimientos humanos en programas digitales fue el tema de Ella (Her, 2013), la película de Spike Jonze en la que un escritor solitario se enamora de un sistema operativo que tiene la demasiado seductora voz de Scarlett Johansson. Bastante de eso hay en la serie Westworld, que actualiza una idea que Michael Crichton filmó en 1973, incorporando unos perfectos seres biomecánicos, indistinguibles de los humanos, que ganan conciencia y se vuelven «sintientes» y, por lo tanto, sufrientes. Y en episodios de Black Mirror: en particular, en el capítulo «Be Right Back» («Vuelvo enseguida») una mujer lidia con la muerte de su amado novio con una novedad tecnológica que le permite, en principio, seguir comunicándose con él por correo electrónico.

O en el polémico final de la serie británica Years and Years, en el que, a un paso de su muerte física, una de las protagonistas señala que descree de la posibilidad, que ofrece una novedosa tecnología, de codificar su conciencia (y transferirla a un dispositivo), porque el espíritu humano no es tan solo un conjunto de datos. La angustia en que nos sumen esos momentos finales, es un poco la misma que la que nos produjeron todas esas fantasías literarias y audiovisuales por décadas: la de ser humano, o no ser.