30 de octubre de 2024

Sebastián Martínez Daniell (Buenos Aires, 1971) trabajó como periodista gráfico y radial. Es uno de los responsables de la Editorial Entropía, de la que fue uno de los fundadores en 2004. Publicó las novelas Semana (2004), Precipitaciones aisladas (2010), Dos sherpas (2018) y Desintegración en una caja (2023) y participó en diversas antologías de relatos breves.

Hay una maceta sobre el vano de la ventana. Una maceta chica. Antes tenía unas margaritas. Ahora no: murieron calcinadas por el sol de enero, hace años. Al principio se declararon mustias, consumidas en el afán de una dosis mínima de humedad que se le pudiese arrancar al aire. Después, ya secas; el gesto exánime de sus ramas crispándose hacia ningún lado.

Sopla un viento vehemente ahora, arrebatado. Pero ninguna margarita se estremece en la ventana de la cocina, ni una sola flor. La maceta, sin embargo, no está vacía. Tiene su tierra. Y algo más. Porque la última primavera brotaron unos yuyos con las lluvias de agosto y la tibieza de septiembre. Poca cosa creció, no más de seis o siete briznas. Verdes, de un verde intenso.

* * *

Al padre le parecían esquivos los verdes, y al mismo tiempo ubicuos. Desde la época en que asistía a clases en Bellas Artes. Los verdes: omnipresentes, siempre en fuga. No se sabe bien por qué iba a la escuela de artes plásticas, de todos modos. Su rendimiento era errático. Estudiaba en aras de su pertinacia, o de la inercia. Pero le costaba. Sus elecciones cromáticas, por ejemplo, eran torpes. Su criterio de composición, un extravío.

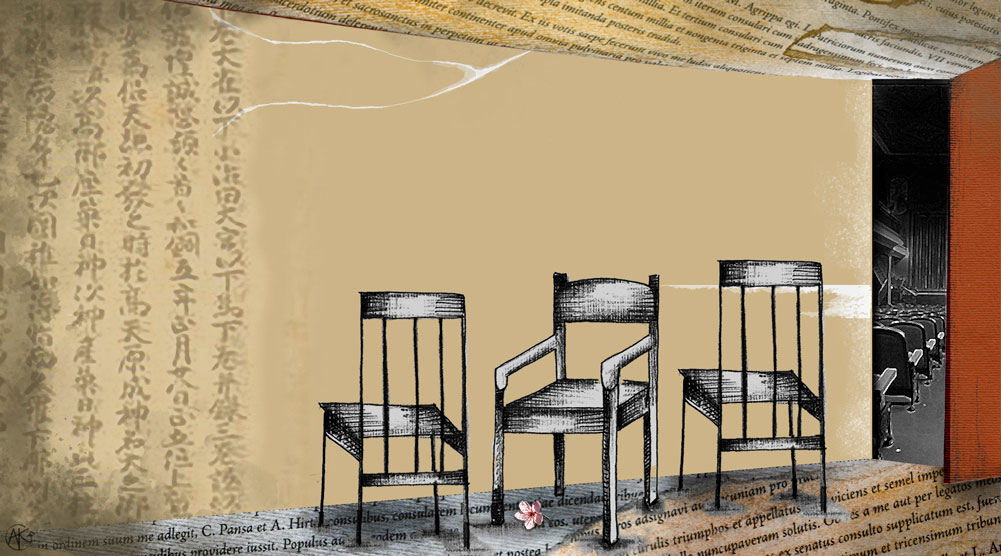

Aun así, podía comprender la operación humanística que llevó a los renacentistas a establecer el punto de fuga; o el efecto publicitario del barroco durante la Contrarreforma; o la liberación inscripta en la pincelada presurosa del impresionismo. Se le daba bien la pesquisa intelectual. Fue, de hecho, para entender a Fidias y a Apolodoro que el padre decidió presentarse un día en otra academia, una universidad que formaba historiadores, para hacer algunas preguntas sobre la cultura clásica. A la sombra de esos claustros fue que conoció a la madre.

La tarde en que el padre escuchó a la madre por primera vez, supo de la brutalidad de Cneo Pompeyo Magno, de su oportunismo, de la alianza con los aristócratas que lo habían denigrado, de la guerra civil y su cabeza viajando en bandeja desde Egipto. Ese día conoció los meandros de la leyenda de Cayo Julio César: el exilio, la epilepsia, el secuestro de los piratas, la defensa de Catilina, el genio militar, el cruce del Rubicón, el carisma, la conjura, las dagas senatoriales… Después de esas horas en el aula, todas las preocupaciones en torno a la escultórica antigua quedaron de lado y el padre solo se interesó, durante casi un año, por César, por Pompeyo y por la madre.

La asistencia a clases fue ejemplar. Se acercaba siempre con una pregunta. Ella tenía, cada vez, una respuesta abierta. Terminó el ciclo lectivo: las consultas siguieron, se hicieron íntimas, se transformaron en otra cosa. La madre corroboró entonces que el interés que él demostraba por Roma no había sido excusa para el acercamiento erótico, o carnal, o amoroso, sino una genuina manía. Meses después de iniciada una relación que devino estable, él seguía leyendo sobre el tema y a veces preguntaba tal o cual detalle sobre las guerras durante el consulado de Pompeyo, o por el vínculo entre Julio y su sobrino-nieto Octavio.

* * *

El padre se conmovió cuando descubrió esas pocas briznas de pasto en la tierra, en el escaso páramo que había encontrado sitio en el vano de la ventana. Tenían un sesgo enternecedor esas seis o siete hojitas que ganaban altura, apuntando su fototropismo hacia el este.

Pero con el correr de las semanas, la ternura devino melancolía. Visto desde lejos, ese pasto plebeyo no lograba transmitir la vitalidad que se le exige al reino vegetal. Por el contrario, la sensación, al ver la maceta a través de la ventana, era de abandono. De bonsái baldío. Un terrenito librado a su suerte, hijo del desamparo y la casualidad. Una intemperie. El padre se convenció de que lo mejor era arrancar esos yuyos de cuajo.

* * *

Las vidas de Julio y Pompeyo fueron solo una de las varias –aunque tampoco tantas– monomanías que el padre desarrolló en su vida adulta. Luego, por ejemplo, estuvo un año y medio investigando sobre la obra Piscina con dos figuras, de David Hockney; y más adelante leyó en demasía acerca del suicidio; y más tarde se concentró durante meses en el estudio de la desalinización del océano.

Para entonces, el vínculo con la madre había atravesado los estadios más diversos: el noviazgo, la proyección en el tiempo, la separación prolongada, el reencuentro, la convivencia, el nacimiento de una hija. Fue un solo movimiento ser padre, lanzarse a buscar una genealogía y toparse con su última obsesión: la constante de semidesintegración de los núcleos de un radioisótopo. Lo que se conoce como semivida.

Sintió que ahí, en el desasimiento de lo irreductible, había, oculto, un relato de origen. En la degradación del núcleo atómico, de la que, por supuesto, sabía casi nada. Esto no lo arredró. Fue tenaz en sus intentos por comprender lo isotópico, los misterios de la radiación, el inasible universo de lo ínfimo y lo constitutivo.

* * *

El padre abrió la ventana un día ventoso de otoño. Y, cuando ya estaba junto a la maceta, su perspectiva cambió por completo. Vio un diseño, un proyecto que era común a cada manifestación del carbono. Las plantas, él, la madre, la hija, la bacteria que me infecta, ustedes, todos formando parte de un plan, o al menos de una comunidad. ¿Por qué matar?, se preguntó.

Son lindas las briznas, además. Crecen. Y piden poco. Unas horas de luz solar, la lluvia nutriente. ¿Por qué una maceta muerta, tierra arrasada, sería mejor que un brote cimarrón que desespera por vivir en su inocencia? Quiero más verde, pensó. No cuenten conmigo para otra matanza, se dijo, y buscó las llaves, se puso un abrigo.

* * *

Caminaba por la calle el padre, las llaves en el bolsillo. Entró en un local que vendía libros usados. Quizá podría encontrar algo que lo ayudase a paliar la curiosidad, o a adormecer la ignorancia. Y, en efecto, dio con dos tomos que, en capítulos vagos, breves, trataban de explicar fenómenos vinculados con la desintegración nuclear. Consultó el precio con la librera. Ella respondió con una pregunta: «¿Sos físico…?». El padre no atinó a decir nada que ya la librera completaba en su atolondramiento: «Porque mi marido es doctor en física. Era, antes». Afuera, el viento. Como una sibilancia.

El padre no supo si el marido de la librera ya no ejercía su doctorado en física o si acaso, más probablemente, estuviese muerto. Como fuere, asintió y pagó. El viento de nuevo: ahora, un bramido. Se despidieron y el padre se alejó, cruzó la puerta, ganó la calle. Y, en el umbral de lo audible, le pareció que a sus espaldas la librera decía en voz baja: «Tengo que regar las margaritas». El padre se detuvo, se dio vuelta. Al lado, en la vereda, había un árbol. «¿Qué?», llegó a preguntar. Y el viento desprendió una rama, una de las grandes.

* * *

No hay en la maceta, sobre el vano de la ventana, ni una sola flor. Pero no está vacía. Le brotan seis o siete briznas. Una semivida. Crecen verdes los pastos; de un verde intenso, ubicuo, en fuga. Crecen. Incluso hoy, con este viento, este vendaval, este germen de tornado.