8 de julio de 2022

Hernán Ronsino (Chivilcoy, 1973) es escritor, sociólogo y docente de la Universidad de Buenos Aires. Publicó entre otros libros Te vomitaré de mi boca (cuentos, 2003), Glaxo (novela, 2009) y Cameron (novela, 2018).

Lombardo me da la orden. Dice que tengo que limpiar la pieza de adelante porque van a llegar los nuevos. Cuando Lombardo me da una orden se excita. Se le ve en los ojos. A veces me golpea en la espalda. O con un palo blanco que usa como si fuera un patrón de estancia para disimular su excitación, para camuflarla en otra cosa. Cuando eso pasa, yo pongo el lomo y pienso en la forma de las lagunas en la pampa y en los puentes del ferrocarril abandonados que las montan. Es mejor así. Después me pongo a trabajar, es decir, empiezo a cumplir su orden.

Los diarios son viejos. De cuando Lombardo viajaba como comerciante por el interior de las provincias. A Lombardo le gustaba comprar el diario ni bien llegaba a un lugar. El diario local. Y se los traía. Los iba acumulando en esta pieza, como la tierra se acumula en las uñas, despacito. Lombardo me dijo que hiciera lo que quisiera con esos papeles. Tiralos a la mierda si querés, dijo. Yo prefiero pegarlos en el vidrio que da a la calle. Tinogasta, San Rafael o Pergamino. Para que no se vea nada. Para que no me vean trabajar desde afuera.

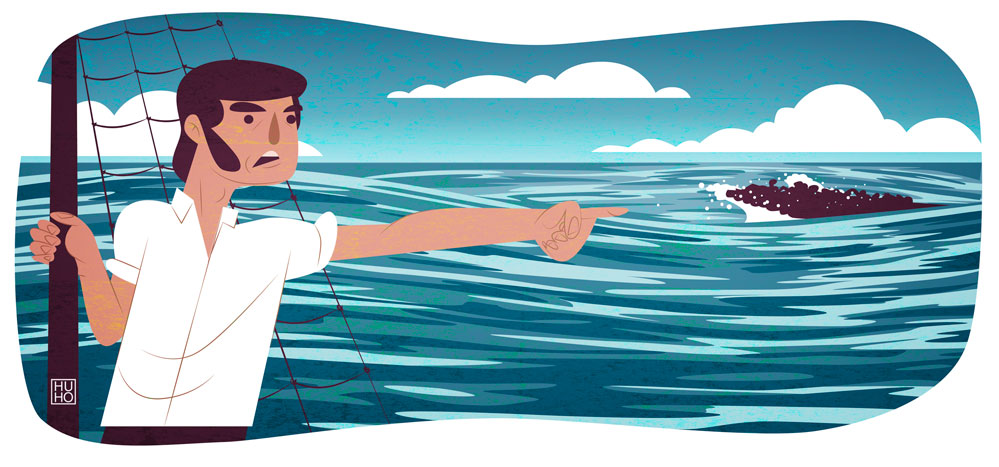

Ahora, por ejemplo, en una de esas páginas pegadas en el vidrio descubro una foto borrosa. La veo de lejos un rato pero no entiendo bien de qué se trata. Es una mancha oscura, fuera de foco. Por eso me acerco. Y cuando me acerco pienso eso. Que es un negro. O que son muchos negros apilados. Son muchos negros. Pero no parecen negros. Parecen troncos quemados en una balsa. Por eso no parecen negros. Y por la foto. Pero son negros –ocho, nueve– apilados en una balsa que atraviesa el mar.

Desde hace una hora la autopista que pasa arriba de esta pieza suena como un moscardón que chasquea y eso me distrae, no puedo concentrarme. Me distrae el zumbido. Por eso, para no desesperar, me concentro en los diarios pegados en el vidrio y me hago, como se dice, la película. Invento historias. Invento, con la foto de los negros, una historia. Imagino un barco pesquero cubierto por una luz lechosa que regresa al puerto. La marcha del barco es lenta. Ha sido un día normal de trabajo, sin mayores sobresaltos. La costa de Tenerife aún no se ve. Eso es así por la luz. Cuando el sol golpee contra los edificios de la costa, la costa se incendiará. Es probable que parte de la tripulación a fuerza de repetir los movimientos, a fuerza de acumular miradas descubra ese instante y se dé cuenta de que es una regla. Entonces cuando todos esperan la salida del sol, cuando esperan que se incendie, al fin, la costa, en medio de esa luz lechosa, alguien grita. Alguien grita como si estuviera dando una orden. Por eso las cosas se alteran a bordo. El mástil del barco pesquero, que lleva en uno de sus costados una frase en latín, se arquea levemente. No solo por el viento que se arremolina antes de entrar al puerto sino también porque ese hombre, un marinero, o un pescador mejor (los pescadores no son marineros) se trepa al mástil. Y mientras trepa grita y señala algo que, a pocos metros, resbala sobre la superficie del agua. Es así, resbala. Aparece y desaparece. El grito del pescador se va disolviendo a medida que trepa. Pero los demás pescadores, la tripulación, entienden el mensaje y se organizan para lanzar un bote. Eso que boya sobre el agua, bamboleante, mordido por el sol y la sal, destella un color amarronado. Como el óxido. Entonces cuando el pescador subido al mástil –es un muchacho, no llegará a los dieciocho años– grita la palabra cayuco, los demás pescadores lanzan, decididos, el bote al mar con dos pescadores arriba y un remolque. El bote se sacude entre las olas, choca, pero avanza. Uno de los pescadores parece el más enérgico, tiene un corazón tatuado en el pecho, toma las riendas de la búsqueda. El otro, el que mira el mar como se mira en la oscuridad, controla la dirección. Mantiene la marcha. El que parece más enérgico tiene en sus manos un remolque, una cuerda, que nace en el barco pesquero. Así parado, sacudido por las olas, siente la sal en los labios. El mar es un olor intenso. Entonces eso que, desde el barco pesquero, se veía como algo que resbalaba en el agua ahora se hace visible para ellos dos, pero se hace visible primero como un destello para después tomar una claridad más nítida. El cayuco se mueve sin dirección. El viento no es claro. Se arremolina y pierde la lógica. Eso les complica acercarse con rapidez. Pero avanzan. Y a medida que el cayuco se vuelve próximo, un olor que se mezcla con el olor del mar, que confunde el aire y lo vuelve espeso, imposible, lo va horadando todo. Como si fueran manchones de óxido que ahora pudren el aire. El pescador que controla la dirección del bote cada vez que siente un olor así piensa en el vaho que desprende, por ejemplo, un perro muerto en un descampado. Pero lo que viene del cayuco no es como el vaho que desprende un perro muerto en un descampado. Es, de raíz, algo bien distinto. El que tiene una actitud enérgica, y un corazón tatuado en el pecho, decide taparse la cara desesperadamente y le indica, sin abrir la boca, porque es imposible abrir la boca, a su compañero que haga lo mismo. Ahí está el cayuco. El pescador enérgico sujeta la cuerda del remolque pero no puede hacer ni pensar en otra cosa que en ese olor que le va cortando, como un vidrio incrustado en la lengua, los sentidos, el pensamiento, la vista. Vomita echando la cabeza en el mar cuando ve lo primero que asoma, el primer cuerpo. El otro pescador, el que mantiene la dirección del bote, no sufre de un modo lacerante lo mismo. Solo lo atraviesa un zumbido. Por eso puede asistir a su compañero. Por eso es quien enganchará, con la cara tapada, el remolque en el cayuco. Prefiere no mirar lo que hay adentro. Y, una vez enganchado, rápidamente vuelve a su puesto para tomar distancia, porque tomar distancia es lo mismo que respirar y es también tener, ahora, como destino el barco pesquero, ése que se recorta contra la costa de Tenerife –incendiada ya, a lo lejos, por el sol de la mañana–, ese que lleva en uno de sus costados, inscripta, una frase en latín.

Voy a dibujar en la pared de esta pieza húmeda con un pedazo de carbón la forma de un barco en el mar. Y, lejos, en otro rincón, a un hombre –los trazos son líneas, un hombre hecho con puras líneas– y en la entrepierna una pija grandiosa. Voy a dejarlo así –Lombardo no va a decir nada porque admira las pijas grandes y los nuevos tampoco, tal vez se rían o exageren las dimensiones de los trazos– para ver cuál de los dos dibujos, según pasan los días, se va borrando primero.