29 de diciembre de 2022

Paula Pérez Alonso (Buenos Aires, 1958) publicó las novelas No sé si casarme o comprarme un perro (1995), El agua en el agua (2001), Frágil (2008), El gran plan (2016) y Kaidú (2021). Trabaja como editora de ficción y no ficción.

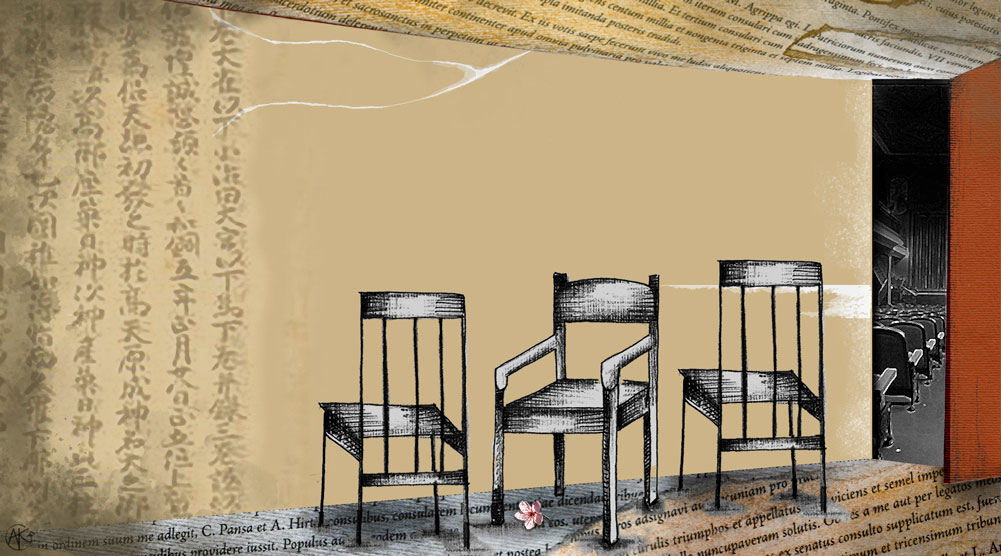

Él se aleja, va en busca de una estela, una huella, un rastro, mientras varias dimensiones de espacio y tiempo se superponen o se extienden hacia atrás o por arriba o hacia un abismo futurista que burla el registro personal de tiempos anteriores. Todo lo que resta de idas y vueltas, de cercanía y deriva, secuencias que se extienden como capas que refieren los distintos planos, juega sin apostar a un resultado. Esa sería una trampa fácil.

Escenas posibles disponen en un abanico la ausencia de linealidad, la complejidad de alguna comprensión del origen, del destino, del tránsito.

Se ve a la distancia, se siente la perspectiva que no es de un horizonte. El ojo se agranda. La mente se vacía de automatismo, nadie está mirando, nadie espera nada de vos, estás suspendido. Cerrar los ojos, la cabeza gira hacia un lado. Sin afán de recapitular, las escenas no se convocan, vienen solas. Hay presencias, cuerpos materiales vistos desde atrás. Entran y salen de la mente con distintos parlamentos mudos, sin idea de existir, de compartir un montaje, se ensañan con una imagen en movimiento. Pueden sorprenderte todavía, no están muertos.

Emprender cometidos inasequibles, imposibles desde su origen, desdeñando con arrogancia el fin. Si no hay más inocencia.

No vivimos nuestras vidas como una secuencia. ¿Cómo sería organizar los hechos de un relato sin que el orden y la reproducción le quiten el élan vital? (No hablo de aura).

Él viaja para visitar vidas anteriores: el pasado persiste relumbroso; en los lugares marcados en el mapa sabe que solamente tiene que deambular por algunas calles, oír las voces de la ciudad, oler los perfumes y atender a las imágenes, y en ese suspenso del pensamiento las sensaciones empiezan a bajar como si descargara una cámara de fotos. Ubicarse sin especulación buscando una diagonal para disponerse a escuchar los rastros. Rolear como si estuviera en el mar. Negando el tiempo, el desafío. Dejarse estar, sin temer la corriente ni la falta de asimientos. Evitar la premeditación.

Estambul es el lugar donde se durmió en el abrazo del candor. La espalda del cerro, de la ladera. Volver sobre lo mismo. Asia, Europa. Rasgar la piel, hasta rozar el nervio trémulo, tocarlo. Apretarlo. Hacer brotar un líquido que debe ser sangre. No se trataba de las vidas de santos. Los dioses habían dejado una estela, un rastro y un cuerpo en la letra. El Helesponto. Troya estaba ahí.

Las lecturas y los descubrimientos lo alejan de sí mismo y es un alivio. ¿Cuánta información vale y cuánta hay que descartar? Referir o apartar. Qué trama se arma con lo que elige ver. Vislumbrar las fotos, las escenas, con secuencia o sin. No viaja para armar una fábula.

Se acerca a la muerte recitando poemas de Auden, Pound, Larkin, Tsvietáieva, Mandelstam; se ejercita en esa memoria como el que elige la cuenta del rosario para demorar lo inevitable un poco, para no desesperar, y retener el soplo de vida y reafirmar el destello, la creencia, el sonido restallante del desierto. El transcurrir, el paso de los nómades y las caravanas, los chamanes en las carpas. La poesía, la palabra, la letra. Escuchar los rezos, la voz del muecín, el canto de la oración, delirar las lenguas que se inscriben en los sueños.

Aferrarse a una palabra, aquella que hemos retenido en nuestra frente (esa nos asegura que somos nosotros); distinguimos una voz, un hilo invisible que nos lleva en un sendero cierto, una huella, un rasgo único.

La memoria suele ser lo último en desaparecer, dice Brodsky.

Lo inexpresable inapresable.

La infancia como archivo reservorio de imágenes y creencias, versiones de las vidas de otros, de vidas pasadas, genealogías, los restos materiales diseminados en el espacio y en el tiempo, sin fuentes. No hace falta recobrar la unidad disuelta, tampoco buscarla (y si tentara una forma, eludirla). Las vueltas, meandros del vértigo contra lo cristalizado, la fijación de la mirada, la servidumbre. El vértigo puede ser voluptuoso, alucinado o desorientado. Ver doble y al sesgo sin conciencia espacial, atento a la invitación al desvío. Sin cara ni proyecto, displicente con las definiciones. Lo rafaelítico de los sentidos esbeltos cesáreos inundando la grava de lágrimas perdidas.

Rebuscar en una identidad o un territorio que se saben inventados una y otra vez: con cada versión se agrega una pincelada más colorida, certera, o se la entrega a la bruma de la comunicación. ¿Comunicar qué? Una vez más encubrir el vacío.

El pasado parece establecer puntos fijos y de interrogación despojados de artificios, postas que alientan la posibilidad de la curiosidad y el conocimiento. Y así el fulgor se amansa y se lo fuerza a una dirección, a una finalidad. Se lo aplaca para darle un sentido que no estaba reclamando, para incitarlo a ser lo que no se sabe si llegará a ser: un brote asomaba buscando la luz, con tan solo el alegre movimiento del despliegue; mejor dejarlo y satisfacerlo sin una deliberación.

Él no aceleró el final, más o menos grácil.

Nunca quiso quedar registrado en el Libro de los viajeros occidentales.

Nacer, morir y reinventarse en la imaginación extenuada, inane.