25 de septiembre de 2024

Alicia Plante nació y vive en Buenos Aires. En 1990 ganó el Premio Azorín de Novela con Un aire de familia, libro que se publicó en España y en Argentina. Fue colaboradora del diario Página/12, y de Libros sobre Libros, de México. Publicó también, entre otras novelas, Una mancha más (2011), Fuera de temporada (2013), La sombra del otro (2016) y El menor (2020).

El estudio era bastante mistongo, con cuatro canales a mediados de los 70 apenas nos balanceábamos colgados del borde de la categoría profesional. Nos salvaban los dos micrófonos Neumann, los grabadores Revox y un piano alemán de un cuarto de cola que sonaba bastante bien, a pesar de su dudoso pasado de pianola. Y que Jorge Parera, uno de mis socios, aun desde atrás de la consola, siguiera siendo ante todo un músico que tocaba el bajo, que te las entendía todas porque lo suyo no era tanto la técnica como la música misma. Pero no había sido un buen momento para abrir un estudio de grabación, en realidad para abrir casi cualquier cosa que no fuera la boca para pedir auxilio. Año de la angustia política, del Rodrigazo y de los cinturones cada vez más chicos. Y entonces no nos hacíamos los exquisitos, el laburo es el laburo, y que venga lo que sea.

A mediodía, disimulando la mishiadura, yo cocinaba en la cocina del fondo para los tres, y a veces para algún cliente agregado. En el patio techado había una mesa de ping pong que en general funcionaba como área de descarga de micrófonos y enormes rollos de cable negro cuando hacíamos sonido en recitales, y que cada tanto Jorge, dueño de casa después de todo, dejaba libre para poder jugar unos partidos maravillosos. Tiempo era lo que más había y mientras Parera y el otro Jorge grababan algo o preparaban un sonido afuera, yo aprendí a armar amplificadores a partir de diagramas misteriosos que mostraban qué soldar con qué y cuánto valían los colores de aquellas rayitas preciosas en las resistencias. Al enchufar no siempre sonaban, pero era cuestión de cambiar un par de transistores y a mí me inflamaba el orgullo que compartíamos con el famoso burro y su flauta. Uno de aquellos amplificadores, de construcción obviamente supervisada por Parera, terminó sonando como los dioses en casa de Cipe Lincovsky, que había armado el piso de pinotea de su casa contra el techo, formando planos extraños sumamente atractivos. También nos encargó uno Aída Bortnik, y qué placer conocerlas.

Nuestra bohemia, de algún modo, debió haber sido convincente, porque la gente volvía y en muchos casos eran artistas conocidos que no estaban dispuestos a pagar la hora a los precios de los grandes estudios, y que además apreciaban no sentirse apremiados ni abrumados por la tecnología. Entre ellos Susana Rinaldi, a quién veníamos haciéndole el sonido en unos majestuosos recitales en que cantaba acompañada en la guitarra por su cuñado, Juan Carlos Cuacci. Toda una tarde estuvo en el estudio junto con Cátulo Castillo, que murió poco tiempo después. Yo les saqué un par de fotos con una cámara buena, ¡pero nunca las revelé hasta que finalmente perdí el rollo! Otro recuerdo grato es de un compositor chileno, a gatas sobreviviente de Pinochet, que sobre la toma inicial de su voz con guitarra grabó una segunda voz y, a continuación, otros cuatro instrumentos andinos que fue agregando de a uno. O los experimentos de María Teresa Corral para lograr pequeños sonidos, sus Ruidos y ruiditos, con elementos insólitos que traía de su casa, por ejemplo las piezas del Rasti del hijo que batía con la mano dentro de un balde, o pelotas de ping pong que se derramaban lentamente sobre las cuerdas del piano. Naturalmente la creatividad fue de ella, pero las pelotas de ping pong fueron invitación de la casa.

A la puerta no se le echaba llave, pero se abría desde adentro. La gente tocaba el timbre y corriendo los visillos veíamos quién estaba afuera. Aquella vez fue un sobresalto ver parado frente a mí a un hombre que uno conocía del diario o la tele, un hombre de López Rega, Pedro Eladio Vázquez, a cargo de Deportes y Turismo. Ni yo dudé, siempre medio despistada, y le abrí, claro, qué iba a hacer, pero pensando que tal vez se había equivocado. Y no: quería contratarnos para hacer el sonido en una ceremonia de entrega de no sé qué cosa, premios escolares creo que eran, en no sé qué club o qué colegio. No importa. Los tres lo mirábamos mudos de asombro y sin saber muy bien qué hacer, elegante como un dandy el tipo en su traje de alpaca y zapatos impecables, sin siquiera un estremecimiento de los párpados ante las dos plantas de acelga que ocupaban el centro del escritorio.

Cuando se fue pudimos pensarlo, y por supuesto desde el corazón hacía fuerza el héroe que todos llevábamos dentro. La decisión final, sin embargo, fue que no podíamos negarnos, primero porque era suicida, estábamos marcados y con esta gente no se jodía, sobre todo así, quijotes aislados con domicilio fijo. Pero además, para ser sinceros, la mishiadura apretaba.

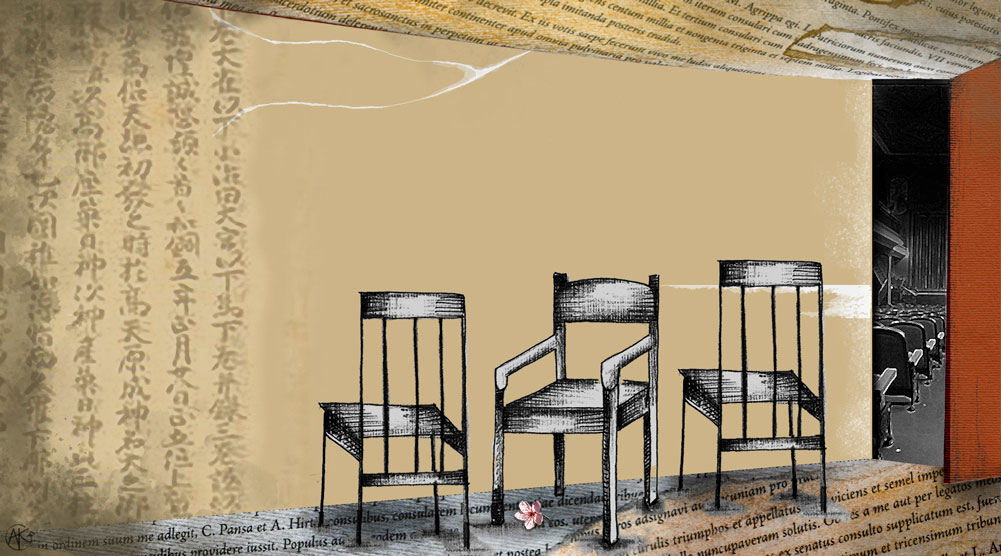

Y allá fuimos, con micrófonos, columnas de parlantes de doce pulgadas, un amplificador y una consolita portátil. Fuimos los tres en la camioneta de Parera, temprano, para instalar y probar el sonido con tiempo. Nos dieron una mesa que pusieron detrás de un cortinado negro. A través de un par de agujeritos en el cortinado, nos dijeron, veríamos todo sin ser vistos y sabríamos cuando abrir los micrófonos.

Llegado el momento de largar con los discursos y la entrega de los premios a los chicos, entre las dos hileras de sillas de plástico donde unos doscientos padres se acomodaban sonrientes, vimos avanzar a López Rega en persona, que se instaló en la silla del centro, exactamente frente a mí, a cuatro o cinco metros de distancia.

Unos años después, mientras estudiaba psicología en la facultad, me pegó fuerte una frase de Freud: que los psicóticos (o sea, los locos) hacen lo que los neuróticos (o sea todos nosotros) nunca pasamos de fantasear. Con el corazón a todo galope en el pecho, yo había matado al Brujo de un tiro en la frente no sé cuántas veces.