18 de junio de 2024

Manuel Alfieri (Buenos Aires, 1989) es politólogo (UBA), comunicador y colaborador de Acción. Escribió en revista Veintitrés, en el diario Tiempo Argentino y en el sitio web de El País de España. Cursó estudios de periodismo narrativo. Trabaja como redactor y editor de piezas publicitarias para redes sociales y discursos políticos.

Nos despertábamos temprano, a eso de las ocho de la mañana, en su cama. Ella se calzaba las pantuflas y el batón, e iba directo a la cocina a prepararme la leche chocolatada. Era de las pocas personas que la hacía como a mí me gustaba, con el toque justo de chocolate y a la temperatura exacta. «¡Taty, quero a lete tiba!», le gritaba yo desde el cuarto, todavía enrollado en las sábanas. Y entonces Taty, mi abuela, llegaba a la habitación con una bandeja llena de galletitas y panqueques. Y, por supuesto, con la ansiada leche tibia.

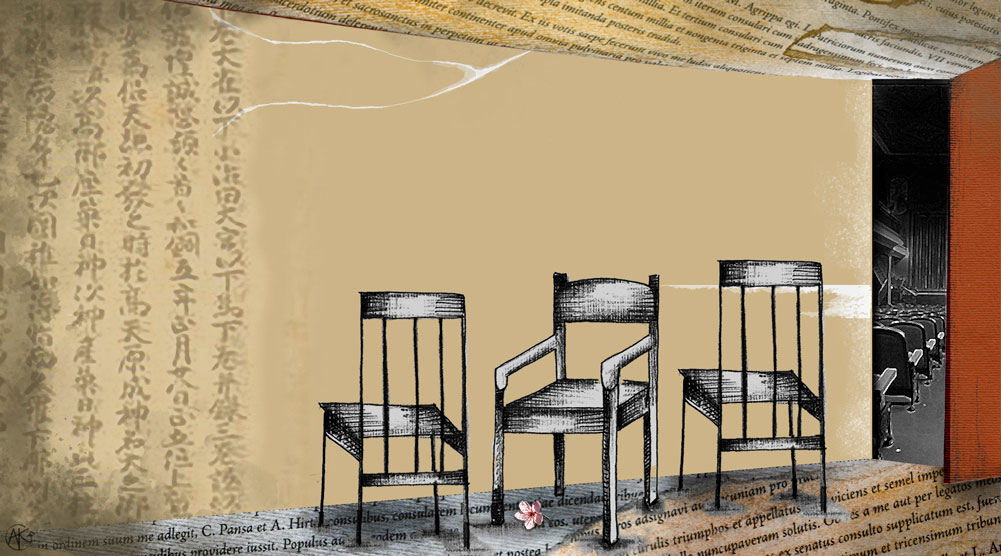

Después del desayuno pasábamos al living. Ella abría la persiana lentamente, como si estuviese descubriendo el telón de una obra de teatro. Los rayos dorados del sol penetraban la casa y nuestros ojos verde hierba. Con ayuda de una silla, me asomaba a la ventana y el mundo se abría ante mí: desde aquel tercer piso en el barrio de Chacarita podía ver los departamentos vecinos, los gatos que deambulaban en las terrazas, la incipiente villa de Fraga y allá, a unos 200 metros, la estación Lacroze.

Todavía con galletitas en la mano, apoyaba los codos sobre la base de la ventana y me apostaba a esperar el momento cúlmine: la estridente llegada de la locomotora a vapor, que ingresaba a la estación, de manera religiosa, cada domingo a las 9:45. Era una máquina fantástica, que echaba un humo negro como el mar de noche. Para mí, que por entonces tenía dos o tres años, era todo un espectáculo.

Apenas la locomotora entraba a la plataforma, yo saltaba de la silla y corría desesperado hacia la estación. Taty pagaba los boletos y me llevaba a saludar al maquinista, un hombre corpulento con boina y uniforme de época. «Tickets en mano, por favor», decía y me miraba con una sonrisa cómplice, actuando sólo para hacer todavía más cinematográfica la travesía que estaba por comenzar.

Entrar al vagón era como viajar en el tiempo hacia 1880. El olor a café y madera impregnaba el ambiente. Durante el viaje, Taty me explicaba todo lo que veíamos por la ventana. Cada palabra suya era una nueva pregunta mía. El sol me pegaba en la cara y la felicidad me copaba el alma.

El trayecto finalizaba en Villa Lynch. Ahí entrábamos a un viejo taller con varias locomotoras más. La fascinación se multiplicaba. Pasado el mediodía, subíamos otra vez al tren para volver a Chacarita y almorzar en el Imperio de la Pizza.

Esa aventura maravillosa, que repetíamos domingo por medio, se interrumpió cuando cumplí seis años y Taty se mudó a Caballito.

*****

Varios años después, cuando yo ya tenía veintipico, nos fuimos de vacaciones juntos a San Martín de los Andes.

Nunca se termina de conocer a alguien por completo. Y menos a alguien que, en ese momento, ya pasaba los 70. Siete décadas de vida no se cuentan en una tarde, ni en una semana, ni en un mes. Ni siquiera, probablemente, en toda una vida.

Sin embargo, en esas vacaciones pude bucear en profundidad por un océano de historias de Taty que apenas tocaba de oído. Su turbulenta infancia en Ramos Mejía. El horror que le causó ver morir a una prima al caerse de un caballo. Los pálidos años de la dictadura, en los que tuvo que hacerse cargo sola de sus dos hijos porque su marido había desaparecido.

Nos quedábamos charlando hasta la madrugada. Yo tomando una cerveza fría; ella un té de tilo. Como en aquellos viajes en tren, cada palabra suya era una nueva pregunta mía.

*****

Taty no era una mujer especialmente cariñosa. Tampoco extremadamente fría. Por lo general, expresaba su afecto con una simple llamada por teléfono, invitándome al teatro o haciéndome las mejores milanesas que probé en mi vida. El amor, a veces, se esconde tímidamente detrás de esos pequeños gestos.

Eso cambió cuando nació mi hija, Luna. Taty se volvió mucho más afectuosa, al menos con ella. Fue la única persona a la que escuché decirle «te amo».

Los primeros dos años de vida de Luna, pasaban tres días por semana juntas. Mientras yo trabajaba, Taty la cuidaba como si fuese su propia hija.

Hasta que, un día, llegó la pandemia. La cuarentena eterna. Estuvieron cuatro meses sin verse.

Una tarde, harto de estar encerrado en el departamento, salí a caminar con Luna. Vivíamos cerca de la casa de Taty y decidí pasar a visitarla sin avisarle. Sabía que estaba bajoneada.

Cuando llegamos, le mandé un mensaje para que bajara y saliera, al fin, de su cueva. Apenas nos vio, los ojos se le llenaron de lágrimas y, aunque el barbijo le tapaba buena parte de la cara, supe que en la boca se le había dibujado una sonrisa grande como el Maracaná. Fue directo a darle un abrazo gigante a Luna. El alma le había vuelto al cuerpo.

Ambas se miraban como solo se miran las personas que se aman verdaderamente, sin intereses ni neurosis de por medio.

Esa misma escena se repitió cuando a Taty la internaron en una clínica de Palermo.

*****

El médico decía un montón de palabras técnicas. Yo lo único que escuchaba en mi cabeza era «se va a morir, se va a morir».

En los primeros tiempos de internación, Taty todavía tenía la lucidez y la fuerza suficientes para pasar algunos buenos ratos con Luna. Ella llevaba su valijita de doctora y jugaba a curarla. La besaba y la abrazaba como nunca lo había hecho. Ahí estaban dos de las personas que más amaba en el mundo: una en el comienzo de su vida; la otra, en el ocaso. Aunque intentaba sonreír forzadamente, cada vez se me hacía más difícil.

En esos días interminables fui viendo el paulatino debilitamiento de Taty. También vi la cantidad de gente que la visitaba para decirle que la quería, que estaba para lo que necesitara, que todo iba a salir bien. Gente que ni siquiera había imaginado que existía.

Ahí confirmé una sospecha que había tenido toda mi vida: Taty era una buena persona. De esas que no abundan en este mundo.

***

La solemne ceremonia del entierro fue en Chacarita, a metros de la estación de Lacroze, justo donde había pasado algunos de los momentos más felices de mi vida con Taty. La ensalada de emociones me abrumaba, pero no podía llorar.

Salimos del cementerio con Luna. Ella no entendía mucho, pero sabía que yo estaba mal. «La abuela Taty se fue», intenté explicarle. «¿A dónde?», preguntó. No supe qué decir.

Era domingo, cerca de las nueve y media de la mañana, y el cielo gris estaba impregnado de melancolía. Se me ocurrió que podíamos ir a la estación y emprender el viaje en locomotora con Luna para volver a acariciar aquellos años de felicidad con Taty. «No, pibe, eso no funciona más», me frustró el boletero. Pensé que, al final, todo muere. Los trenes también.

Picamos unas porciones de muzzarella en el Imperio –que por suerte seguía vivo– y luego tomamos el 63.

Cuando llegamos a casa, mi papá, uno de los hijos de Taty, estaba esperándome en la entrada del edificio. «Tomá, en el cementerio me olvidé de darte esto», me dijo. Y me dio una cajita azul, del tamaño de la palma de mi mano. «La dejó Taty, para Luna», agregó.

Entramos y nos sentamos en la cama. Cuidadosamente, desprendimos el moño que estaba anudado a la cajita y la abrimos. Dentro había una piedra chiquita, con forma de corazón, y una nota diminuta para Luna. «Para cuando ya no esté, que mi corazón te quede grabado por siempre. Te amo», leí en voz alta.

Al instante brotó el llanto que había reprimido durante tantos meses.

Luna agarró la piedrita con su mano derecha, se me trepó encima y me dio un abrazo. «Te amo, papá», me dijo mientras me llenaba la cara de besos, como hacía con Taty. Me erguí, me sequé las lágrimas y la miré fijo.

En sus ojos verdes vi los ojos de Taty.