28 de mayo de 2025

Inés Arteta (Buenos Aires, 1962) es autora de las novelas El mismo río (2008), Los Caimanes (2019), La otra mitad del universo (2020), La madre de la noche (2023) y La malparida (2024). También publicó los libros de relatos Chicas bien (2007) y Juego de mujeres (2015). Licenciada y profesora de Historia por la Universidad de Buenos Aires, vive en Uruguay.

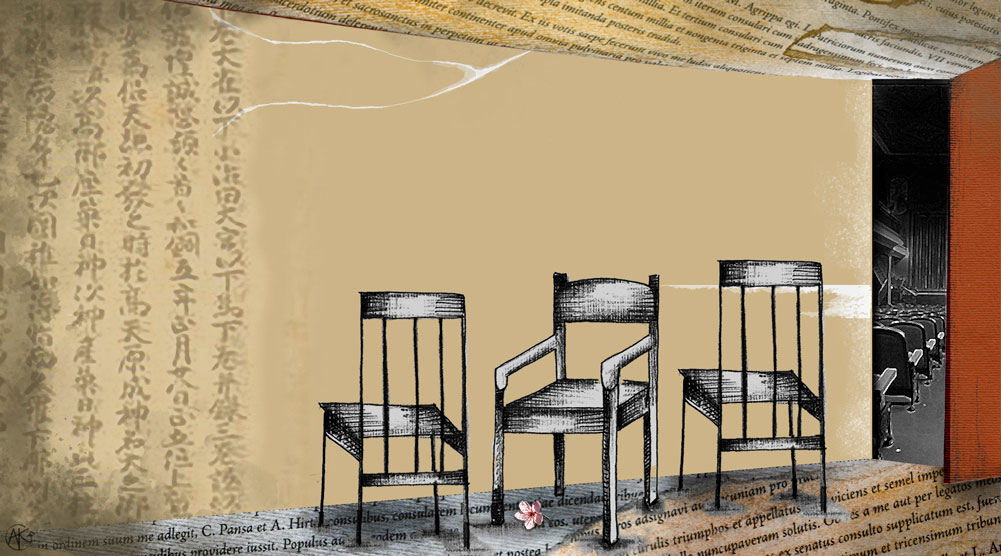

Lo de profesora de inglés era un curro. Yo estudiaba Historia, pero como mi padre era de familia de irlandeses y de chica me hablaba en inglés, entonces careteaba bastante bien. Me había inventado un uniforme: pollera recta, blazer, medias largas negras y taquitos. El uniforme me ayudaba a convencerme de que era profesora y no una estafadora. Total, era un mientras tanto hasta recibirme y trabajar en un colegio.

Nuestra hija había nacido cinco meses después del casamiento. Ya tenía un año y medio, y mi marido se quedaba con ella mientras estudiaba. Yo iba de acá para allá dando clases particulares. Tenía alumnos por recomendación, varios dentistas. Uno, cuando me contrató, dijo que quería practicar nomás, sin libro ni videos, charlar en inglés en un lugar agradable. Ese lugar era el café Tabac sobre Libertador.

La clase era a las nueve de la noche. Dudamos por la hora, pero le dije a mi marido: es barrio de guita, donde hasta los gatos tienen psicólogo. Además, ya había rechazado alumnos porque todos querían a la hora pico.

Ese día llegué antes, venía del microcentro en el 130. El café estaba lleno de hombres solos con mujeres más jóvenes. Fui al baño a cambiarme los zapatos. Había dos chicas maquillándose. Me saludaron como si nos conociéramos. Una se llamaba Giselle. También tenía una hija. Mientras se pintaba los párpados de verde, contaba que había venido a Buenos Aires por una prima que le hizo creer al pueblo que se había casado con un porteño con plata. Pero en realidad vivía de clientes. Giselle le pidió ayuda, y así empezó. Al principio era divertido, ahora, con una hija, tenía que pagar niñera y alquiler. En eso estábamos de acuerdo. Me preguntó cuánto cobraba. Dijo que ella, por una hora, cobraba tres veces más. Sonrió. Y pensé que las dos actuábamos, pero quizás yo un poco menos, y que cada una tenía su forma de tirar para adelante.

Fui a la mesa. En la pared, un cuadro de saxo y piano. El cartel decía que el pago mínimo con tarjeta era de veinte mil, lo mismo que costaba mi clase. El dentista pidió whisky. Dijo que el inglés era la llave del mundo. Le miré los bigotes dalineanos, rojos por las luces, y me pregunté qué puertas –o bocas– podía abrirle el inglés. Quise pensar en un tema para interesarlo, pero se me hacía difícil: empezó a estirar la mano para tocarme la pierna. Me distrajo la tentación de ofrecerle un after en un telo y cobrarle como Giselle. Le saqué la mano, puse cara de profesora y seguí. Vi los bigotes de nuevo, tapaban dientes alargados y oscuros: en casa de herrero, cuchillo de palo. Pensé cómo sería hacerlo con un viejo como él. Habría que distinguir entre hacerlo por ganas y hacerlo por trabajo.

–¿Qué estás pensando? –dijo–. Frunciste la frente.

Le dije que mi beba estaba resfriada. Sonrió, tapándose la boca. Dijo que era una pena que una chica tan chica tuviera tantos problemas. Le resté importancia. Dijo que mi marido era un explotador. Que trabajar mientras él estudiaba era una postergación. Un día, cuando tuviera su edad, mi marido no me lo iba a reconocer.

–Lo que a mí me importa es que me lo reconozca mi hija –dije, sacándole de nuevo la mano de la pierna.

Él habló de su hija, de mi edad, desagradecida. Después dijo que la vida es puro desagradecimiento. Más tarde, que le gustaban mis dientes grandes. Otra vez la mano en mi pierna. Se la saqué. Empezó con que el trabajo de la mujer siempre es peor pago. Me llené de bronca. Estuve por decirle Keep your hand in your pocket, viejo verde asqueroso, y a la vez tuve una tentación: cerrar los ojos, dejarlo hacer, que viniera el billete grande. Por entonces hablábamos de si la mujer debía usar el apellido de casada. Era para que usara la estructura would rather you called me…. Usé mi apellido. El dentista se iluminó:

–¿Qué sos de Amalia O’Farell?

Sentí un cimbronazo. Tomé un trago de tónica.

–Mi madre –dije.

Largó una carcajada. Se secó los bigotes con la servilleta.

–¡Buenos Aires es un pañuelo!

No lo podía creer. Me moría de ganas de hacerme invisible.

–¿Te cuento? ¿Te cuento?

Dijo que había sido uno de los que cayeron en la trampa de Amalia O’Farell. En castellano lo dijo. Yo prohibía el castellano en clase, pero no lo corregí. Contó que mi madre había sido su paciente. Muelas del juicio como hostias, pero un cuerpo de escultura. Tailleur beige, pelo rubio, buenos modales. Hipnotizante.

–¿Te sigo contando?

Dije que sí. Que hablara mal de mi madre no me afectaba. Desde que le conté que estaba embarazada, solo hablamos del catering o el vestido.

–No te parecés a ella –siguió.

Mejor. Lo último que quería era parecerme. Pensé en mi beba: ¿querría parecerse a mí?

Siguió: que mientras analizaban que a mamá la obra social no le cubría el tratamiento, le pidió plata prestada para hacerle un regalo al marido, después se la devolvía. A él le dio confianza cómo decía que iba a cumplir un sueño dándole una sorpresa. Antes de terminar el tratamiento el marido tendría su regalo y ella la plata para devolvérsela.

No volvió y su ficha desapareció. Más tarde, un paciente casi se clava la ganzúa en la encía al oír la historia. También la conocía. Rubia, ojos como de agua, con el chiste de I’m not Irish cause the Irish are poor le había sacado la ganancia de la tómbola en una kermesse. Al final, no tenía las estancias ni herencias que usaba de gancho, solo el sonido aristocrático del apellido. Otros conocidos también habían sido estafados. Todos cómplices con respecto al regalo para el marido. Que no se enterara, porque siempre era una sorpresa.

Me transpiraban las manos. Pensaba si ya sabría que ese supuesto marido había muerto de cirrosis a los 64, cuando yo era una beba.

Mirando sus bigotes, recordé algo que no hubiera recordado sin ese cuento: yo, muy chica, acompañando a mamá al dentista. Revistas viejas, recepcionista veterana, medialunas. Un día fui a la cocina a buscar medialunas y un gato marrón saltó a la mesada. Nos quedamos quietos.

–Agarralo, agarralo –dijo el dentista.

El gato se escondió detrás de la caldera. El dentista se agachó para atraparlo. Me agaché también. Le pregunté qué comía.

–Lo que le pongo para que salga. Pero siempre se escurre.

–¿Y por qué lo quiere agarrar?

–Porque los gatos son mala suerte –dijo, sonriendo.

Tenía un perfume riquísimo, como a limpio. Adoraba los gatos, pero si para seguir oliendo ese perfume tenía que decir que eran repulsivos, lo habría hecho. Pero mamá entró y dijo que nos íbamos.

De golpe, sentí su mano pastosa sobre mi pierna. Esta vez no se tapó la boca al sonreír. Y yo no se la saqué.

A partir de la clase siguiente fuimos a un telo de la calle Esmeralda. La primera vez fue gratis: para saldar la deuda de mi madre y dejar claro que, si ella robaba, lo mío era trabajo.

Le cobraba tres veces más que en el Tabac.

Me prometí dos cosas: jamás decir que trabajo por mi hija, y no esperar que ella ni ningún varón valoren el esfuerzo. Aprendí a no excusarme. También, que resistir cansa. Que el cuerpo es parte del contrato, aunque no esté en letra chica. A esa altura sabía que de noche, todos los gatos son pardos.