10 de diciembre de 2025

Betina Keizman (Buenos Aires, 1966) se doctoró en Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha vivido, publicado y dictado clases en Chile, Francia, México y Argentina. Entre otros libros publicó las novelas El diablo Arguedas (2023), Recurso de Amparo (2018) y Los Restos (2014), el libro de cuentos Zaira y el profesor (1999) y el ensayo Promesas radicales en las literaturas del presente (2022).

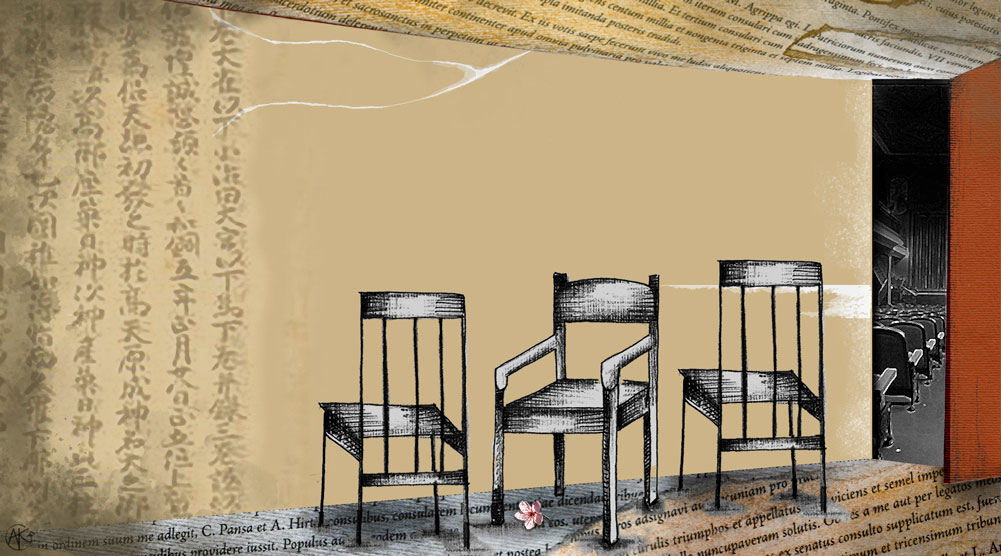

Aquel día, anunciado como el más frío del año, se refugió en la cineteca en lo que resultó ser un coloquio indigente, donde un chico esquelético, con la mirada retraída, disertaba sobre haikus. Había otros dos expositores en la mesa, fornidos y barbudos, posibles historietistas o dibujantes de fantasy. Uno la siguió con la mirada hasta la última fila del mismo modo que si acompañara una mosca, espiando su aterrizaje antes de enfrascarse de nuevo en su tema: el cine mudo. La recuperación de cintas debía su complejidad al desequilibrio de los materiales y tenía los años contados porque hasta los recursos más nutridos terminan, antes o después, por agotarse. La película que presentaba, por ejemplo, era fruto de un hallazgo en una maleta vetusta, donde un heredero anónimo y arrogante la ajustara entre camisas pasadas de moda y un par de escarpines apolillados.

El paneo irregular sugería un aficionado. Sobre la pantalla, dos cuerpos rotundos como gravosas tortugas grises, artificialmente aceleradas, se entrecruzaban en el interior de un cuadrilátero que parecía una jaula. Fuera por la velocidad desatinada de la proyección o porque de los boxeadores emanaba un aire mórbido, la cinta auguraba el curso mortal donde desembocan las carnes tersas. A su turno, el segundo congresista habló de los misterios de una bailarina que se suicidó en Notre Dame; después, el enclenque resumió en pocas palabras la vida del poeta que componía haikus. Un dejo de soberbia establecía la importancia que cada uno adjudicaba a su tema. Ella empezaba a cabecear en el momento en que el imberbe nombró a la vecina china. En verdad, dijo que la vecina era japonesa, pero ella escuchó, o entendió, china. Con cierta astucia, ubicó la escritura de un primer haiku al borde de un río pedregoso. Pero lo que le impresionó, ya lo dije, fue la vecina que colaboraba en la traducción.

Apenas un mes había transcurrido desde que Meng diera por terminada la relación entre ellos. Alegó que necesitaba tiempo, que el problema era él. Después supo que andaba el muy medroso exponiendo su carácter inoportuno a los cuatro vientos. Contra la calumnia, le tocó macerar el resentimiento, porfiaba en los circuitos domingueros, caminaba paseos que recorrieron juntos o perdía el tiempo cerca del lago, también en la cineteca. Que ahora esos lugares albergaran las rutinas de otros le provocaba un aturdimiento a la altura del hígado. Sin creerse el ombligo del mundo, presumía que el entusiasmo se conserva vivo, en alguna porción y bajo cierta consistencia, adherido a las paredes en los sitios que lo albergaron.

Con Meng llegaban a la cineteca atraídos por las veladas de estreno o husmeando la ruta de las empanaditas de alguna inauguración, también iban a los cócteles de la Biblioteca Nacional donde ofrecían jamón serrano y canapés de queso regados con abundante rioja. Más aún, lo de chino, que al final resultó ser japonés y después coreano, también se relaciona con Meng, por verdadero nombre Max Cuaiquelún.

Un nombre de guerra es redituable para el líder de una banda de K-pop. Lo sabía porque su hermana también participaba en la movida hallyu. Todos chicos encantadores, cómodos en esa incongruencia entre cómo se movían y su manera de hablar, salpimentada de frases de población. Delgado como bambú, la vanidad de Meng se concentraba en las mechas alzadas como greñas de choclo entre sus raíces de puercoespín. Bañaba su cabello con crema de palta. También delineaba sus párpados y disimulaba las cicatrices de viruela enracimadas en sus mejillas, una fechoría de la infancia contra la piel aporcelanada de sus sueños.

Su grupo había arañado la fama tras obtener una mención honorífica en el primer festival de tributos promocionado por la embajada de Corea del Sur. Muchos seguidores apreciaban la fragilidad robótica en que radicaba su punto fuerte en escena. Los ojos achinados, la nariz hundida y la piel dorada podían pasar desapercibidos en la calle, pero rodeado de su formación, definían un perfil étnico. Aquel fingimiento, tan evidente, hubiera debido alertarla.

El imberbe de la cineteca insinuó que ciertos servicios habrían intercambiado la vecina con el poeta. Algunas risitas le festejaron la ocurrencia. En síntesis, el poeta, que sabía poco y nada de japonés, escribía sus haikus bajo los consejos de la vecina china. Una situación equivalente a un pintor ciego que dibuja un paisaje que otro le describe. Citó aquella frase sobre los poetas artífices de palabras, antes de concluir que un haiku puede esculpirse en un idioma desconocido. Toda poesía escribe una lengua ignorada. El público aplaudió esas palabras.

La complicidad en el auditorio le recordó el último recital de Meng. Habían terminado las pruebas de sonido y justo cuando la banda tomó sus posiciones sobre el escenario, un zumbido agudo fustigó la sala. Meng comenzó a agitar los brazos en dirección a donde ella se había sentado en la última fila. Dicho y hecho, o más bien, sugerido y realizado: él entretuvo con historias anodinas a la audiencia mientras ella comprobaba los cables arrastrándose por el piso. Un espectáculo deprimente.

Los libros de haikus los halló en internet. Había un par agotados, pero se conservaban traducciones en páginas dedicadas a la poesía oriental. También encontró una foto del poeta posando delante de su biblioteca, con un mate en la mano. Imaginó que el mate estaba sin yerba. La vecina, por el contrario, no aparecía por ningún lado.

Su interés por la vecina china puede calificarse de extravagante, pero así es su carácter. Cuando los propósitos escasean como piedras preciosas, cualquier pretensión, incluso ajena, merece cultivarse.

Los datos del poeta figuraban en la página de becarios del fondo de cultura y su amiga Mirta, que trabajaba en una empresa de correos privada, podía rastrear el nombre de la vecina en el mismo edificio. Como una broma, en el pasado Mirta había deslizado una notita cariñosa en el sobre de su cuenta de luz. Aquel pliego subsistió varias mudanzas, antes de que se decidiera a tirarlo cuando dejaron de frecuentarse. Se rebajó a suplicarle ayuda, tuvo que insistir porque la última administración les había impartido talleres de ética. La notita en la cuenta de luz no era, al parecer, una ocurrencia extraordinaria, numerosos empleados habían incurrido en ese método de seducción y, es probable, en otros abusos. Intuyó que accedería cuando aceptó una reunión.

En los haikus todo flota o precipita, flotan sensaciones de paisajes, de plantas, precipitan sinuosidades del río o de las rocas. Si un poema convencional formula emociones, estos, en cambio, tañen la tecla de un impulso sutil, estimulan un temblor o un vacío, la experiencia de unos pies hundidos en la nieve, con un individuo que vaga, extraviado en el rumor de sus propios órganos. Eso supuso. Un haiku decía:

De la bandada de los mil pájaros,

uno va perdiendo fuerzas

y el viento lo recoge

Otro:

La flor de loto

Sus hojas ya marchitas

Flotando en el agua

La vecina china diría: nombra un río, menciona luciérnagas, una flor de loto y hojas que flotan en el viento, una porción desprendida de lo humano que se refugia en una piedra. No juzgó sorprendente que el poeta consiguiera interpretar esas pistas, porque todos, alguna vez, nos hemos sentido nada.