12 de agosto de 2025

Patricia Severín es poeta, narradora y editora. Vive en la ciudad de Santa Fe. Publicó, entre otros libros, La Tigra (novela, 2018), Mamá quiere ver las rosas (cuentos, 2020), Te quedan lindas las trenzas (novela, 2021, 2024) y Vivir lejos (novela, 2024), y ha sido traducida al italiano, inglés, griego y neerlandés. Ha obtenido premios nacionales e internacionales. Creó y dirige desde 2012 Editorial Palabrava.

I

Escuché un gruñido agudo o quizá un gorjeo intermitente, no sé bien; papá se llevó las manos al pecho y se desplomó. Lo miramos atónitos creyendo que nos gastaba una broma pesada, hasta que mamá empezó a los gritos mientras lo sacudía: ¡Un médico, por favor, un médico! Después nos tomó ese desconcierto y el pavor que trae consigo la muerte. La muerte inesperada.

El contador se ofreció a llevarnos al norte donde vivían nuestros abuelos, para explicarles los últimos negocios desfavorables que había realizado papá y a los que él –aseguraba–, se había opuesto. Supongo que mamá, dándose cuenta de las malas nuevas, buscaba refugio en sus padres, para que la ayudasen a decidir lo que podría hacer de ahora en adelante con las cuentas y con nosotros.

Mamá tenía cuarenta y cinco años, y el contador estaba enamorado de ella. Tenía mujer y dos niños pequeños, pero se veía a las claras que no podía disimular lo que sentía. Siempre estaba pendiente de mamá; la miraba fascinado: como si una virgen hubiese descendido a la habitación y ocupase la silla donde ella se sentaba.

Cuando regresamos del norte, viajamos en silencio. No era un silencio ligero. Hacía un mes que había muerto papá y nadie tenía ganas de hablar: parecía que un pulpo oscuro se había apoderado de nuestros corazones y los mantenía atrapados. A mí, no solo me dejaba sin sonidos, sino que también me estrangulaba la respiración. Cuando quería inhalar, algo se trababa, y me daba la impresión de que los pulmones se quedaban sin aire.

Durante el viaje, sólo el contador hablaba; se prendía al volante casi con desesperación y le explicaba a mamá algo relacionado con los números que había llevado durante años y su negativa a seguir los últimos deseos de papá. Quería convencerla de que él se había opuesto rotundamente a sus ideas. No sé por qué se me venía a la cabeza la palabra complicidad. Lo miraba manejar y veía cómo, de tanto en tanto, giraba la cabeza hacia mamá. Ella respondía con monosílabos. El contador llevaba el pelo engominado, peinado hacia atrás; su cara era redonda y chata y su sonrisa bonachona; el cuello grueso y corto quedaba justo frente a mis ojos. Era amigo de papá. O lo había sido. Tenía que acostumbrarme a hablar en pasado. El pelo de mamá seguía siendo oscuro y sus ojos claros, del color del agua, ya no sonreían. Nosotros no teníamos ganas de pelear como siempre hacíamos en los viajes. Nadie me tiraba del pelo, ni le pegaba el chicle en la nuca al menor, ni el mayor escupía sobre el vestido de mi hermana. Sólo queríamos llegar a casa y encerrarnos en nuestras habitaciones, para pensar cómo íbamos a lidiar con ese hueco monstruoso que había dejado la ausencia.

II

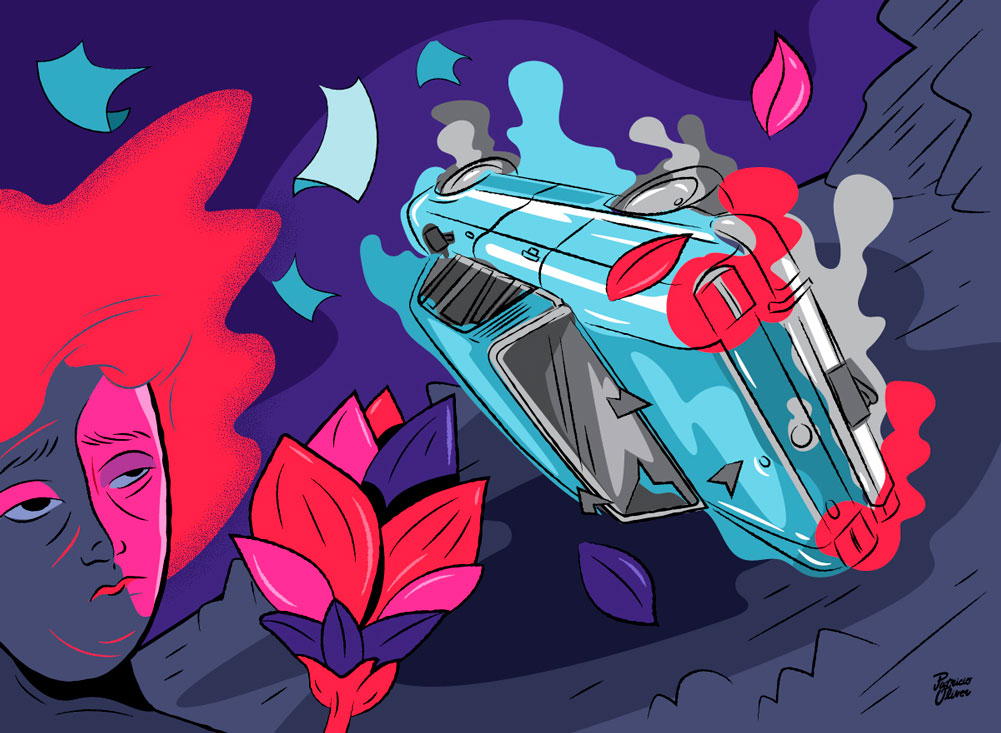

La ruta está desierta. El contador gira bruscamente la cabeza. Trata de conseguir la atención de mamá. El Ford Falcon muerde la banquina. Un colectivo aparece de repente en la dirección contraria. Quiere enderezar el auto, pero el Ford Falcon no responde. Nos vamos derecho al colectivo. Gritamos enloquecidos. El auto queda sin control. Con un volantazo lo gira hacia el lado opuesto. Se despega del suelo, y como una pesada nave espacial rompe el alambrado y vuela hacia el medio del campo. Derrapa sobre la tierra arada. Da dos vueltas y queda de costado. Oscila una eternidad. La carrocería se aplasta por la urgencia del aterrizaje forzoso. Y la chapa es un guiñapo de plata contra la luz del atardecer.

III

La imagen de esa tarde nublada por el miedo sigue llegando a mí, una y otra vez, durante años. Sé que salimos de entre los vidrios y las chapas retorcidas, pero nunca pude recordar cómo. Solo el grito de mamá que aullaba a un costado del auto porque no encontraba a mi hermana menor. Hasta que ella apareció entre medio de las valijas. Mamá no hacía más que llorar y palparnos para asegurarse de que estábamos enteros; y contaba uno dos tres cuatro, una y otra vez, una y otra vez.

Del contador nadie se preocupó, aunque me parece haberlo visto arrodillado en la tierra, con la cabeza entre las manos, inclinado hacia el suelo.

Unos rasguños en distintas partes del cuerpo y una congoja que nos costó acomodar, fue lo que nos dejó el vuelco. Alguien se detuvo en la banquina y nos auxilió. Nos llevó hasta el pueblo más cercano para curar nuestros cortes, peladuras, arañazos.

Los días siguieron pasando desiguales, como siempre pasa con la sucesión de los días y de las noches. En casa hablábamos poco y comíamos a deshora tratando de evitarnos. Si nos cruzábamos y nos mirábamos a los ojos, enseguida nos saltaban las lágrimas. A mamá le costó reponerse: se encerraba a fumar en el baño un cigarrillo tras otro y a veces, se levantaba con los pelos sin orden y los ojos claros, tan hinchados, que eran sólo dos ranuras débiles debajo de las cejas.

El contador venía a casa, cada semana, con un ramo de flores diferente. Algunas eran desconocidas para mí, nunca las había visto en mi vida, y me preguntaba de dónde las sacaría; siempre estaban envueltas en ese papel que cruje cuando se lo aprieta. Mamá me enviaba a poner agua en el florero alto y colocarlas paraditas allí adentro. Un día el ramo trajo una tarjeta que, después de leerla, rompí en pedacitos y tiré al inodoro.

El contador se encargaba de explicarnos que sus visitas eran para ayudar a acomodar el desastre de la economía familiar que, primero papá y luego su muerte, habían provocado. Pero no escondía su ansiedad por ver a mamá. Ella, mientras tanto, se esforzaba en descifrar los números que él traía, y pensar de qué manera se podía enderezar el colapso.

Cada vez que llegaba nos abrazaba y nos pedía perdón porque, además de todo lo que sucedía, nos habíamos quedado sin vehículo hasta que el seguro evaluara qué se podía hacer.

Una de las últimas veces que lo vi, me quedé espiando detrás de la puerta: el contador lloriqueaba mientras mamá retiraba la mano que él se empecinaba en aferrar. Ella repetía: Tu explicación no es clara. No entiendo por qué no me alertaste. Se levantaba y las lágrimas le corrían por las mejillas como ínfimos cauces de agua: ¿Qué voy a hacer sola y con los cuatro chicos? Y cuando él se fue, agarró el ramo que aún estaba sobre la mesa envuelto en el papel crujiente, y con bronca lo tiró a la basura.

No fue ese verano sino el siguiente, cuando recibimos la noticia. Habíamos viajado de nuevo hacia el norte, esta vez en el auto de los abuelos, que vinieron a buscarnos. La idea era vender nuestra casa, pagar las deudas e instalarnos por un tiempo con ellos. Nadie quería eso, dejar los amigos, la escuela, nuestra ciudad… pero no veíamos otra solución.

Mientras desayunábamos, sonó el teléfono. Mamá atendió. Quedó paralizada con el tubo en la mano, tan pálida y descompuesta, que la sentamos en el sillón hamaca y la abuela puso un algodón con alcohol debajo de su nariz. Las palabras salieron de su boca, como un susurro de hielo: el contador se había suicidado. Lo encontró su mujer colgado de la viga central del garaje. Había dejado una carta, sí, y se la quería entregar.

Mamá pudo leerla cuando volvimos para comenzar la mudanza. Visitó a la viuda y regresó con la cara desencajada y estrujándose las manos; nunca nos animamos a preguntarle lo que estaba escrito en esas hojas. Sólo vimos que sacó de su bolso la carta, que ahora le pertenecía, encendió la hornalla de la cocina y los papeles se volvieron ceniza y empezaron a revolotear por el aire.