4 de junio de 2022

Camila Fabbri (Buenos Aires, 1989) es escritora, directora de teatro y actriz. Dirigió las obras Brick, Mi primer Hiroshima, Condición de buenos nadadores, En lo alto para siempre y Recital Olímpico. Publicó los libros de cuentos Los accidentes (2017) y Estamos a salvo (2022) y la novela de no ficción El día que apagaron la luz (2019).

El día que se murió la abuela de Beto, esa canción típica sonó en la radio del auto de su primo. Beto casi nunca lo veía a su primo porque eran muy distintos. Su primo tenía tatuadas las ruinas de Machu Picchu. Beto nunca entendió bien eso que le pasaba a su primo con Perú. Las pocas veces que lo veía, siempre, le mostraba una ruina nueva que se había dibujado en el brazo. Y lo hacía con orgullo. Con ese orgullo que tienen los primos varones, de mostrar la hombría medio coquetona todo el tiempo. Y así el primo iba manejando el auto grande que tenía, porque él era una persona capaz. Distinto a Beto y al resto de la familia, que viajaban en su auto un poco penosos de no tener todo eso nunca, y al mismo tiempo queriendo asistir con pena siempre a ese tipo de cosas. Sintiéndose cómodos con la pena.

Iban volviendo de la clínica oyendo a un tipo discutir con otro en la radio. Había silencio en la calle en plena tarde. Todos miraban por la ventana excepto el conductor. Beto le estudiaba a su hermana el nacimiento de la rayita que le separa las tetas, acomodadas muy cálidas dentro de la remera. En un momento su primo pegó un chillido. Todos lo miraron. Nunca afloraba de él nada desentonado. Gritó y señaló hacia delante. Frenó y fue brusco. A unos metros, derribado en el medio del camino, un perro marrón y flaco se desangraba en plena ciudad. La sangre le brotaba como raíces vivas y una mujer se bajaba de un auto para socorrerlo. El perro aún movía la cabeza.

A la abuela de Beto la habían internado en una clínica en provincia. Los habían hecho viajar a todos para verla en los últimos minutos de vida. Beto no sabía por qué ese día se había levantado pensando en ella o en la canción que sonaba en la radio del auto de su primo, que le traía a su abuela medio muerta o recién ida. En el auto iban su mamá, su hermana, su tía y él. Su tía se prestó al silencio por primera vez en ese auto. Todos iban sabiendo que la abuela ya había dejado de existir. También sabían que hacía un año y medio que la abuela estaba muerta, aunque un montón de venas adentro la siguieran conectando con ellos. Esos modos extraños de las venas, las conexiones internas que persisten, y nada tienen que ver con el afuera. El cerebro comanda, y el resto, aunque persista, es atrofio.

Beto y su madre fueron en colectivo a la clínica. Beto compró un agua en el camino y el kiosquero se la entregó adentro de una bolsa. Esa imagen también parecía un dato importante: la botellita y el nylon. El plástico transpirado pegado al nylon, como si tuviese vida. Los plásticos de las clínicas, de los pacientes, o la transpiración insoportable del cuerpo de los que están postrados, a los que el aire acondicionado no les llega porque están medio muertos, nada más les llega a los que están vivos. ¿Deficiencia de los aparatos?

En el colectivo ni Beto ni la madre se habían dirigido la palabra. Botella en mano, estaban los dos de muy buen humor y eso era extraño. Una cosa muy larga ‒la agonía‒ estaba llegando a su fin. Asistir a la muerte de la madre primera, esa que venía antes de la propia. La clínica no era buena, una de esas clínicas de mala muerte. Pensó en la paradoja.

Entró a ver a su abuela. Solamente se podía entrar de a uno. Una enfermera deambulaba por la habitación creyéndose absolutamente silenciosa. No ponía los ojos sobre nada y la recubría una tela blanca y rígida. La que estaba puesta en la cama no era la abuela de Beto, sino su cadáver, o la forma que iría a ver dentro de un rato dentro de un mueble de madera. Pensó en los que irían a maquillarla o desollarla. Pensó en si harían con esmero el trabajo sobre su abuela. También se acordó de cuando cantaba tangos en el geriátrico; su tía le había impreso todos los tangos, y ese empaste de hojas sucias era todo lo que su abuela conservaba. Sus últimos días de vida, la única cosa que su abuela no quería perder era todos los tangos. Quizá pensaba en llevárselos para siempre. Una anciana sentada debajo de un árbol grande, de muchas ramas, cantando todos los tangos del mundo. Pensó en eso. Y en la música, claro, porque todo lo que era su abuela le traía la música. Después no pensó más nada. Se puso alcohol en gel y salió de ese cuarto, porque su abuela no se merecía que le estuvieran mirando tan fijo los últimos minutos. Cuando abrió la puerta para irse, la enfermera se fijó en Beto. Olía a colonia de perfumería y debajo de una cofia le asomaba un rulo oscuro. Él se detuvo rigurosamente en el comienzo del pecho de ella, ahí donde sus tetas insistían en romperle el guardapolvo. Esa parte del cuerpo, otra vez.

Afuera esperaba el resto de las mujeres de la familia. Beto nunca había vivido tan claro un homenaje. Eso que hacían, cuando entraban a la habitación de la clínica, era despedirse. A la hora, el médico les dijo que la abuela iba a morir y que ya no había nada que pudiera hacerse. Todas dijeron que estaba bien. Beto abolló con fuerza la botella de plástico que traía. La dejó caer al suelo.

Su primo no quiso subir a despedirse porque cuando era chico se le había muerto el hermanito, así que pensó que la mejor cábala posible era no pensar ni ver a los muertos, sino que mejor tatuarse unas ruinas. Se fueron metiendo en el auto para irse de ahí. La mamá y la tía de Beto eran hijas en ese momento, el título de madres se les borroneaba.

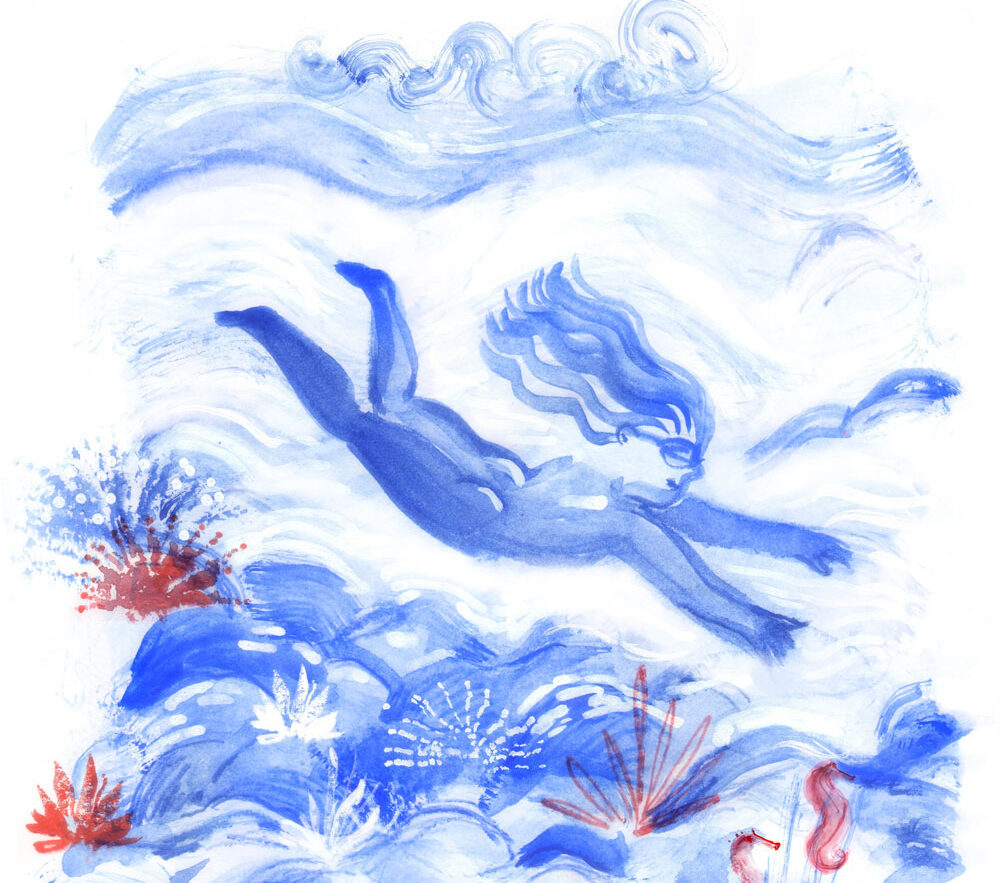

En la radio sonó esa canción típica. Beto la cantó para adentro y oyó hablar a las mujeres de su familia. No escuchó lo que decían. Se quedó en silencio. Nada más cómodo que el silencio cuando estaba en presencia de su familia. Le resonaba la música radial y se imaginaba una abuela bailarina, no joven, anciana, pero bailarina. Pensó en el poder de la vejez, y en las contorsiones del baile, o de la voz. Qué hábil con los tangos una vieja, pero no era tango lo que bailaba en sus pensamientos, era otra cosa. Pensó en sus pies arrugados sobre el pasto, y también pensó que no era un día soleado sino más bien tormentoso. Que en sus gestos había alegría, no felicidad, y que la canción era más bien larga, no eterna. Que bailaba. Bailaba esa mujer que le había dado indicaciones en algún momento. Bailaba y se hacía más vieja cada vez, a cada paso de baile. Cada vez que giraba contoneaba la cadera y eso le parecía sublime a Beto.

Bailaba y en un momento, pum, se caía. Se golpeaba, mucho se golpeaba, y el golpe era tan duro que algo adentro se le rompía y sangraba. Se le hacía una gangrena y después, derechito a la hemorragia interna. De adentro hacia afuera sangraba. Y se moría. La madre primera se moría.