28 de diciembre de 2023

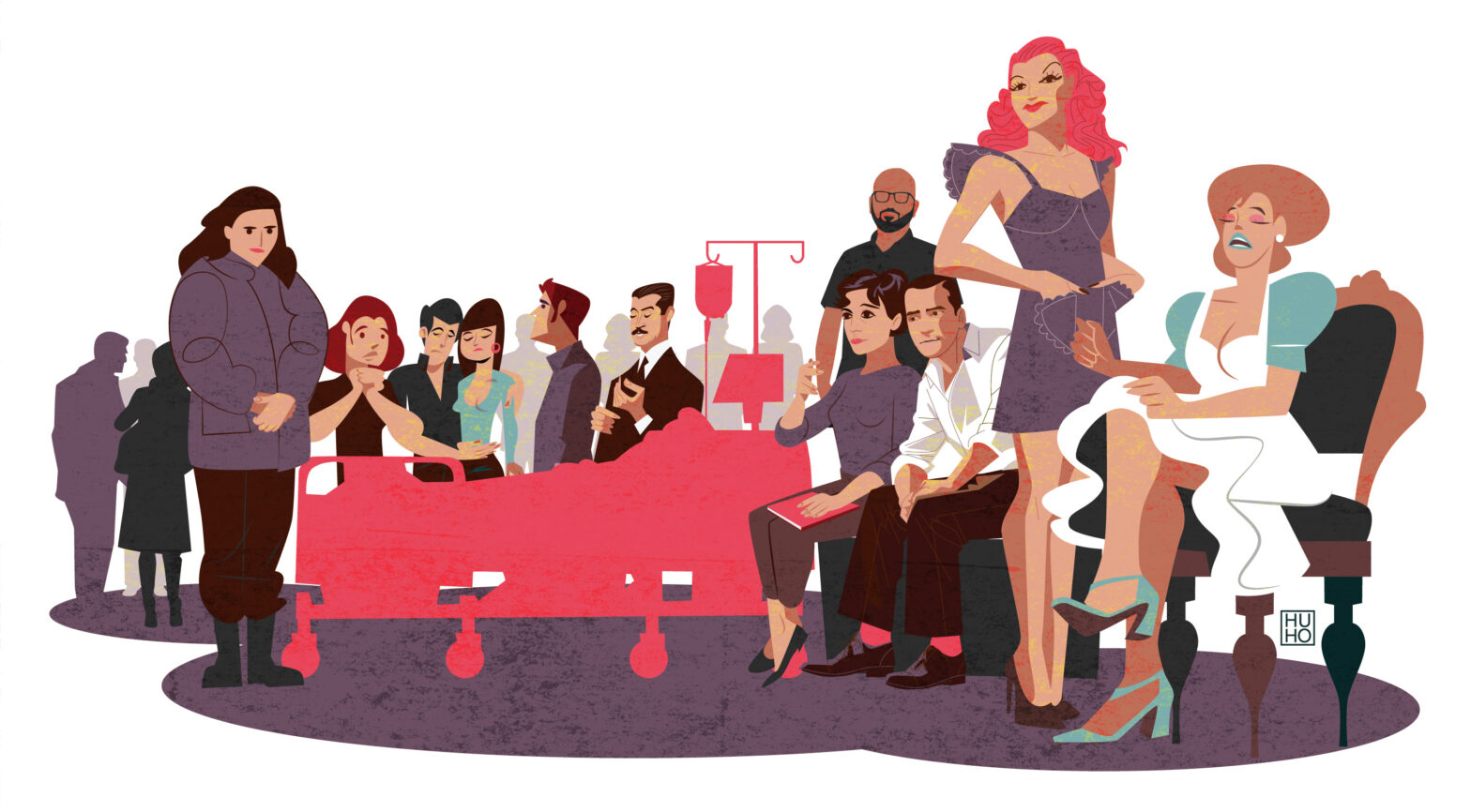

María Inés Krimer nació en Paraná en 1951 y vive en Buenos Aires. Entre otros libros publicó las novelas La hija de Singer (premio Fondo Nacional de las Artes 2002), una trilogía integrada por Sangre kosher (2009), Siliconas express (2013) y Sangre fashion (2015) y otra conformada por Noxa (2017), Cupo (2019) y Fin de temporada (2022).

Simón se sirvió una copa de vino. Excepto la hielera colorada y el estante de las especias con los sombreritos a cuadros, todo semejaba la terapia de una clínica: mesada de acero inoxidable, luces blancas, ollas relucientes. Esa mañana habíamos limpiado los cajones, colocado veneno para cucarachas y los envases vacíos estaban en la basura. Era una tarea que hacíamos a comienzo del verano y me gustaba cómo los cajones se deslizaban dóciles por las correderas. Un mantel enorme de vinilo gris plata –regalo de mi hermana– cubría la mesa de pinotea y en el medio la frutera de peltre con el reborde blanco. En el pasillo que daba a la entrada había cajas con platos, tazas de té y café compradas para estrenar vajilla en nuestro aniversario.

Simón dejó la copa sobre la mesada. Fue entonces que me habló de Silvia Grossman, la abogada que trabajó un año en su estudio. De Mónica Fainstein, la perito en criminalística a la que recurría cada vez que se le complicaba un caso. Me habló de Diana Pinto, la arquitecta que nos ayudó a remodelar el piso. Yo asentía con la cabeza mientras controlaba que las empanadas no se pasaran en el horno. Llevaba tiempo pasar el pollo por agua hirviendo, picar la cebolla hasta que los ojos ardían, hacer la mezcla y armar una por una con el repulgue bien pegado para que el relleno no explotara por los costados. Estaba sacando la primera tanda cuando mencionó a Débora Waisman.

La fuente fue a parar al piso.

Simón me ayudó a juntar el enchastre y tirar la mezcla a la basura.

Qué te parece un delivery, propuso.

Bueno, dije.

Qué pedimos.

Knishes.

Escuchamos sonar el portero cuando Simón dijo: Te acordás de Débora Waisman.

Cómo no me voy a acordar.

Todos le tenían ganas.

Simón empezó a hablar de Débora un verano, cuando una chica parecida a su amor de adolescencia apareció en la playa. Imposible no mirarla. Darío estaba embobado. Simón estaba embobado. Jaime estaba embobado. Como habíamos alquilado carpas pegadas una al lado de la otra nuestros maridos programaban los celulares para ir al supermercado y, liberados de las obligaciones domésticas, se instalaban desde temprano a jugar al dominó en la playa. Hasta que la chica bajaba y ellos fingían interesarse en un partido interminable.

Ya sabés cómo son los muchachos, me decía Simón al atardecer, cuando volvíamos cargados con las sombrillas, las reposeras y la heladerita, no pueden dejar de mirar un tujes como Dios manda.

Libe, libe, libe, desde entonces, no paró de nombrarla, an alte libe vert nisht farzhavent. Él es así de romántico, pensé, mientras fregaba otra vez el piso. En ese momento llegó el delivery. Mientras ponía los knishes en el horno me pregunté si la vida que teníamos, nuestros veranos con amigos, las series después de cenar y las pantuflas debajo de la cama durante treinta y cinco años, no serían para él una experiencia demasiado confortable.

La chica de la playa era idéntica a Débora Waisman, siguió esa noche Simón cuando ya estábamos en la cama. Parecía que le habían dado cuerda, no paraba de hablar: El padre tenía un negocio en calle Pasteur. Salimos un par de veces. Débora tenía una pechuga impresionante. Y los ojos, qué ojos. Después empezamos a vernos más seguido, siempre terminábamos en el sofá de su casa o en la mesada de la cocina. Yo era un hombre fogoso, entendés, y ella no se quedaba atrás. Una chica brillante, lo que se dice brillante. A los veintidós se recibió de médica en la UBA, hizo doctorados en Estados Unidos, ahora trabaja en el Centro de Enfermedades Infecciosas, en Atlanta. Una eminencia, y eso que es mujer. Si entrás en Internet podés ver todos los papers…

Lo interrumpí.

No le perdés pisada…

Está hecha una piba –siguió–, sale en la tele a cada rato…

Nos quedamos callados.

Pero vos estudiaste en La Plata, recordé.

Me miró.

Digo, para que te acordés tanto.

Entonces sería después. Debí de conocerla más tarde.

Apagué la luz.

Al otro día salí a hacer las compras. Antes de entrar a la pescadería decidí tomar un café en el bar de la esquina. Me senté junto a la ventana. En ese barrio habíamos vivido con Simón toda nuestra vida de casados y pese a que algunos edificios modernos con otros propietarios avanzaban en la mitad de la cuadra, conocía a los vecinos: si elegía este lugar en vez del Starbucks era porque no me gustaban los lugares nuevos y acá me sentía como en casa.

Al rato el mozo apareció con el café y una medialuna. Le agradecí con una sonrisa. Ya estaba por levantarme cuando vi entrar a Ari Slutzky. El librero se instaló en la barra. No me vio, pensé. Y también que tendría que haberme arreglado un poco, no imaginé cruzarlo a las diez de la mañana. Aproveché para mirarlo con detenimiento. Tenía el pelo recién cortado y un pantalón amplio, con bolsillos. Las piernas abiertas y los pies calzados en los travesaños de la butaca. No soy de sacar los muertos del placar, pero donde hubo fuego, cenizas quedan. Y con Ari hubo una fogata, no una llamita infame. Y si tuve la fantasía de dejar a Simón, las tres exmujeres del librero y seis hijos prolijamente repartidos en cada matrimonio me disuadieron después de pensarlo un poco. Hice una seña al mozo, pagué y me paré.

¿Roite?

Giré y me encontré con la sonrisa de Ari.

¿Cómo estás?

Bien ¿y vos?

Traté de que no se me note el entusiasmo.

Hace mucho que no te veo por la librería.

Se vienen las fiestas, dije. Estoy muy ocupada.

Salimos. Afuera, la calle hervía. Telas rojas, amarillas, el azul de los jeans, camperas, camisas. El sol nos enceguecía. Tucumán estaba angostada por reparaciones y caminamos pegados uno junto al otro. Nuestros brazos se rozaban. Ruidos de motores. Cada tanto una sirena. Llegamos a la librería. Al entrar, miré de reojo la mesa de novedades. Saludamos a la chica de la caja y pasamos a la piecita de atrás. Traté de fingir desenvoltura, pero las piernas me temblaban. Ari me abrazó, me acarició el pelo, metió la lengua adentro de mi boca. Tengo un poco de olor a chivo, dijo mientras le buscaba la bragueta. Durante un momento oí el ruido de la caja registradora pero después no oí nada.

Al llegar a casa me di cuenta de que me había olvidado de entrar a la pescadería. Por suerte Simón almorzaba en el estudio y yo con un yogurt me arreglaba. Me di un baño largo, me pasé crema por el cuerpo. En la heladera había unos knishes y los dejé arriba de la mesada.

Esa noche nos acostamos temprano. Me desperté de madrugada pensando en Ari Slutzky, no me lo podía sacar de la cabeza. Simón tenía el control en la mano y los ojos fijos en la pantalla. Prendí la tele, dijo y en CNN apareció Débora Waisman.