10 de junio de 2022

Pedro Mairal (Buenos Aires, 1970) publicó entre otros libros las novelas Una noche con Sabrina Love (1998), El año del desierto (2005), El gran surubí (en sonetos, 2013) y La uruguaya (2016) y un volumen de cuentos, Hoy temprano (2001). Ha sido traducido y editado en Francia, Italia, España, Portugal, Polonia y Alemania.

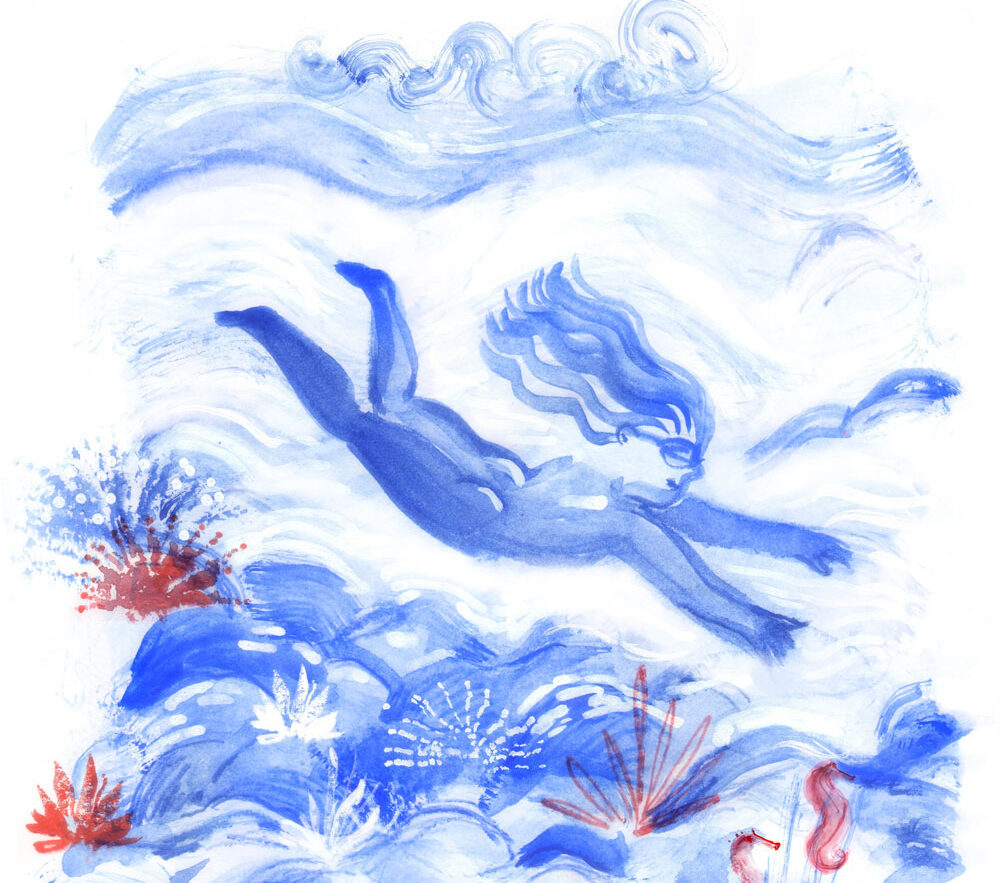

Ella estaba un poco aplastada pero lo dejaba empeñarse sin entusiasmo porque esperaba que él adoptara esa posición en la que se apoyaba con las manos sobre la cama y se arqueaba hacia atrás y la dejaba respirar un rato que siempre duraba poco porque decía que se le cansaban los antebrazos y volvía a cubrirla con su peso de mamífero adulto, su masa de cuarentón sobrealimentado, ondulando sobre ella como una morsa torpe hacia la orilla. Y él notaba que ella simplemente lo estaba tolerando y tuvo uno de esos momentos en que todo le pareció ridículo, toda esa trabajosa operación como de bomba de petróleo infatigable, como buscando qué, cuál era el fin de esa insistencia pélvica, de ese obstinado roce, qué ordenanza infinita de la especie estaba obedeciendo, ahí, sumiso en la doméstica Siberia momentánea de trabajo forzoso y acaso voluntario porque había sido él el de la iniciativa en la siesta del sábado, y ahora debía terminar esa tarea que igual se volvía vana, porque todo quedaría en la seguridad del látex anudado, testeado electrónicamente para evitar el quinto hijo que hubiese convertido en desbordante a la familia que ya era numerosa. En estos devaneos empezó a correr peligro la rigidez de su orgullo cardinal, y entonces, sin querer claudicar en la pujanza, sin desertar el ritmo, comenzó a buscar al fondo los ecos de esa luz de los primeros ardores, fue sondeando los días tempranos del asombro hasta sincronizarse con las palpitaciones recobradas en un lento pasillo que llevaba a unas risas de mujeres que estaban floreciendo, hacia una habitación donde una prima y una amiga de su prima jugaban con la puerta mal cerrada a posar delante de un espejo que aún las reflejaba en esos camisones de verano hallados en placares misteriosos, desnudando los muslos lentamente o cruzando los brazos para juntar los pechos en ese narcisismo de miradas apenas laterales y los labios abriéndose justo antes de la risa que le llegaba ahora de tan cerca para ir restituyendo de nuevo el entusiasmo que ella pudo sentir. Ella lo vio mirándola a los ojos un instante, saliendo de repente de toda la rutina del amor conyugal con movimientos largos y distintos pero cerrando los ojos otra vez en el placer recobrado, y a ella le pareció que debía responder a esos primeros suspiros, esos casi bufidos, que sabía que rara vez en los hombres eran falsos, pero no quería fingir, de modo que también cerró los ojos y se esmeró buscando a través de la distancia de la memoria del tacto un torso que una vez en una quinta, con esa piel bronceada, un chico que salía del agua y la miraba dándose vuelta para arreglarse el traje de baño por vergüenza y cómo chorreaba en hilos el agua por el músculo del hombro y por la espalda fibrosa y una medalla de natación que tenía al cuello cuando más tarde se habían ido todos a comprar algo para el té y ella entró al vestuario de la pileta para cambiarse la bikini y lo vio entrar furtivo, simulando un error, pidiendo disculpas pero a la vez casi mirándola, casi queriendo irse pero quedándose y lo dejó venir, entonces lo dejó venir, y ahora él en su emoción paulatina notaba que ella le respondía aunque un poco sofocada para que no oyeran los chicos pero curvándose hacia atrás buscando con las manos, queriendo recuperar algo en el tacto, apenas con las uñas sobre la espalda de él, que la abrazaba constante en la cadencia y se iba metiendo de nuevo en el recuerdo del día del espejo, de esa tarde después en la pileta cuando todos se fueron y él entró a buscar a la amiga de su prima, que se estaba cambiando, pero ella no gritó, no dijo nada hasta después, entre los besos y la torpeza fresca, esta mañana te vi cuando me espiabas, y miró la medalla mientras él se caía de a poco sobre ella con el traje de baño mojado todavía y se iban descubriendo, mordiéndose de a ratos, buscándose en la verde penumbra del vestuario, en el fondo secreto de la siesta, con jadeos apenas, temiendo que los chicos oyeran si hubieran vuelto otra vez a la pileta, pero después ya unidos, un poco más adentro en la memoria, más hondo en el abrazo y acercándose ahora de repente a través de los años, resurgiendo con un solo desmayo luminoso, una sola vehemencia, sorprendidos mirándose a los ojos, fondeando en el abrazo del reencuentro.