24 de agosto de 2023

Diego Muzzio (Buenos Aires, 1959) publicó los libros de cuentos Mockba (2007), Las esferas invisibles (2015) y Doscientos canguros (2019) y la novela El ojo de Goliat (2022). También escribe poesía y literatura juvenil. Vive en Le Mans, Francia.

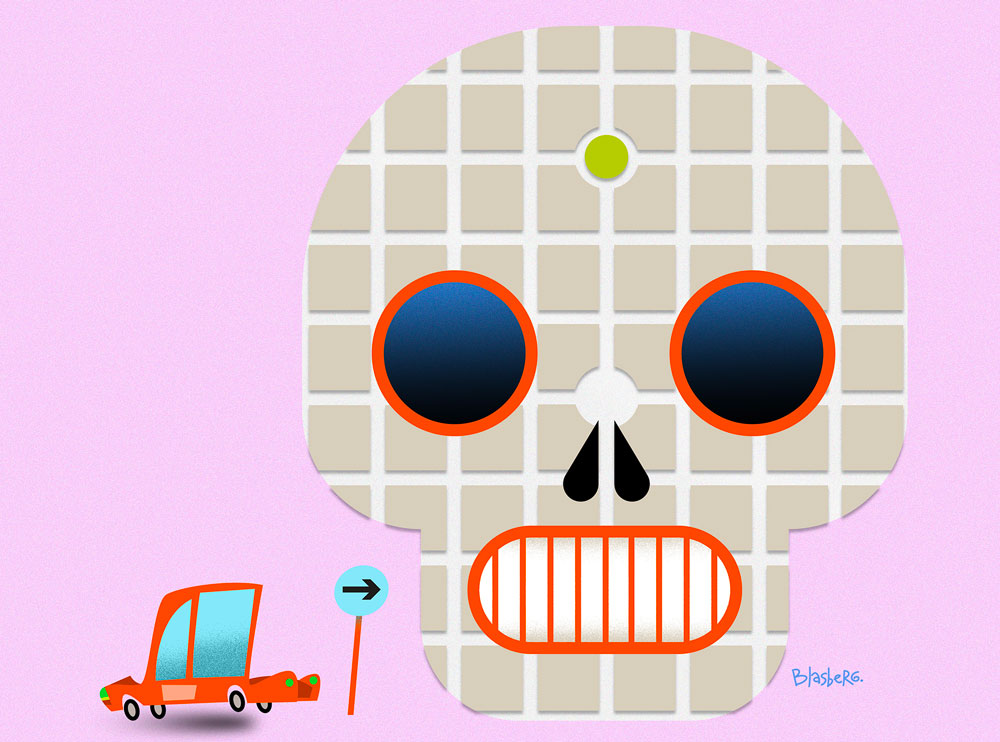

El auto rojo circulaba una y otra vez por los mismos caminos del cementerio.

–Por aquí ya pasamos –afirmó Julio, y frenó.

Irene se levantó los lentes oscuros y entrecerró los ojos, como si una niebla repentina empañara el parabrisas. El ramo de flores que descansaba sobre su regazo estuvo a punto de deslizarse hacia el piso.

–Deberías tener un mapa –dijo él.

–La vez pasada tenía un mapa –murmuró Irene–. Un plano. Igual nunca los entiendo, ni planos ni mapas…

–Eso ya lo sé. ¿Ahora para dónde?

–Es por ahí, me parece–. Y el dedo de Irene señaló uno de los caminos que ya habían recorrido.

–Acabamos de venir por ahí –dijo Julio.

–Entonces es por allá –concluyó ella señalando ahora en la dirección opuesta.

Julio reemprendió la marcha. Se internó en un camino a la derecha, dobló luego a la izquierda y después a la derecha otra vez. El sol daba de lleno sobre el techo del auto. El interior ardía como un horno. Julio sudaba. No tenía sentido –pensó– embarcarse en una nueva discusión acerca de la inutilidad de aquellas visitas al cementerio. Durante un tiempo, había intentado hacerle comprender a Irene que las mismas no solo eran inútiles sino nocivas. Pero ella interpretaba su reticencia como insensibilidad, como una falta de amor.

–¿Sigo? –preguntó Julio, secándose el sudor de la frente.

–Sí, derecho hasta el tacho de basura verde, después a la derecha.

Julio aceleró. Alcanzó el lugar indicado y giró a la derecha.

–Esperá –ordenó Irene mirando a su alrededor–. No, acá no es.

Julio resopló y golpeó el volante.

–¿Qué pasa? –preguntó Irene.

–Nada.

–¿Por qué resoplás entonces?

–El calor.

–No lo hago a propósito, ¿sabés?

–Hace dos horas que estamos dando vueltas.

–Ya te dije que no lo hago a propósito.

–Me imagino que no. ¿Y ahora?

–No sé, dejame ver. ¿No es por ahí?

–No creo –dijo Julio.

–Entonces hay que retroceder.

Julio metió el cambio. La caja chirrió. El ruido fue un símbolo perfecto de su mal humor. Enderezó la dirección y siguió adelante por el camino que poco antes habían abandonado.

Irene se cruzó de brazos. El mal humor de su marido lograba ponerla tensa, a la defensiva. Él dejaba en sus manos la responsabilidad de guiarlos pero, en definitiva, Julio debería saber tan bien como ella hacia dónde dirigirse. Si se perdían, era culpa de los dos. Irene miró las flores que, sobre su regazo, empezaban a ponerse mustias.

Julio encendió un cigarrillo sin ofrecerle a Irene. Ella lo dejó pasar y sacó uno de su cartera.

–¿No es ahí? –preguntó Julio, señalando una de las parcelas.

–No, no. Enfrente hay una bóveda que tiene un ángel sobre la cúpula.

–La mayoría de las bóvedas tienen ángeles sobre la cúpula.

–Mentira: la mayoría de las bóvedas ni siquiera tiene cúpulas.

–En este momento, estoy viendo tres. Tres cúpulas con tres ángeles.

El auto rojo circulaba una y otra vez por los mismos caminos del cementerio.

–Por aquí ya pasamos –afirmó Julio, y frenó.

Irene se levantó los lentes oscuros y entrecerró los ojos, como si una niebla repentina empañara el parabrisas. El ramo de flores que descansaba sobre su regazo estuvo a punto de deslizarse hacia el piso.

–Deberías tener un mapa –dijo él.

–La vez pasada tenía un mapa –murmuró Irene–. Un plano. Igual nunca los entiendo, ni planos ni mapas…

–Eso ya lo sé. ¿Ahora para dónde?

–Es por ahí, me parece–. Y el dedo de Irene señaló uno de los caminos que ya habían recorrido.

–Acabamos de venir por ahí –dijo Julio.

–Entonces es por allá –concluyó ella señalando ahora en la dirección opuesta.

Julio reemprendió la marcha. Se internó en un camino a la derecha, dobló luego a la izquierda y después a la derecha otra vez. El sol daba de lleno sobre el techo del auto. El interior ardía como un horno. Julio sudaba. No tenía sentido –pensó– embarcarse en una nueva discusión acerca de la inutilidad de aquellas visitas al cementerio. Durante un tiempo, había intentado hacerle comprender a Irene que las mismas no sólo eran inútiles sino nocivas. Pero ella interpretaba su reticencia como insensibilidad, como una falta de amor.

–¿Sigo? –preguntó Julio, secándose el sudor de la frente.

–Sí, derecho hasta el tacho de basura verde, después a la derecha.

Julio aceleró. Alcanzó el lugar indicado y giró a la derecha.

–Esperá –ordenó Irene mirando a su alrededor–. No, acá no es.

Julio resopló y golpeó el volante.

–¿Qué pasa? –preguntó Irene.

–Nada.

–¿Por qué resoplás entonces?

–El calor.

–No lo hago a propósito, ¿sabés?

–Hace dos horas que estamos dando vueltas.

–Ya te dije que no lo hago a propósito.

–Me imagino que no. ¿Y ahora?

–No sé, dejame ver. ¿No es por ahí?

–No creo –dijo Julio.

–Entonces hay que retroceder.

Julio metió el cambio. La caja chirrió. El ruido fue un símbolo perfecto de su mal humor. Enderezó la dirección y siguió adelante por el camino que poco antes habían abandonado.

Irene se cruzó de brazos. El mal humor de su marido lograba ponerla tensa, a la defensiva. Él dejaba en sus manos la responsabilidad de guiarlos pero, en definitiva, Julio debería saber tan bien como ella hacia dónde dirigirse. Si se perdían, era culpa de los dos. Irene miró las flores que, sobre su regazo, empezaban a ponerse mustias.

Julio encendió un cigarrillo sin ofrecerle a Irene. Ella lo dejó pasar y sacó uno de su cartera.

–¿No es ahí? –preguntó Julio, señalando una de las parcelas.

–No, no. Enfrente hay una bóveda que tiene un ángel sobre la cúpula.

–La mayoría de las bóvedas tienen ángeles sobre la cúpula.

–Mentira: la mayoría de las bóvedas ni siquiera tiene cúpulas.

–En este momento, estoy viendo tres. Tres cúpulas con tres ángeles.

–Es un ángel que tiene un reloj de arena entre las manos.

Julio consultó su reloj. Irene lo miró de reojo. Acomodó el ramo sobre su regazo y volvió a cruzarse de brazos. Intentó reprimirse y, por unos segundos, lo consiguió.

–Si tanto te molesta venir a visitarla… –dijo ella por fin.

–Lo que me molesta es que no tengas una puta idea de dónde está.

–La misma que tenés vos.

–Yo estoy manejando. Vos deberías saber cómo llegar, es la tercera vez que venimos y siempre es la misma historia.

–Como habrás advertido, este cementerio de mierda es enorme –dijo Irene arrastrando las palabras y acentuando enfáticamente la palabra «mierda»–. Todos los lugares se parecen.

–No tenés el más mínimo sentido de orientación –murmuró Julio.

–Y vos, querido, no tenés el más mínimo sentido del tacto, ni de la oportunidad–. Irene guardó silencio y después agregó: –Ni tampoco el más mínimo sentido de responsabilidad.

Julio arqueó las cejas en un gesto de asombro.

–¿Responsabilidad? –preguntó Julio– ¿Vos te atrevés a hablarme a mí de responsabilidad?

Detrás de los lentes oscuros, Irene achicó los ojos. Sus manos crispadas apretaron el ramo de flores.

–No entiendo qué querés decir con eso –escupió Irene.

–Sabés muy bien lo que quiero decir –replicó Julio.

–No, no sé. Aclarámelo.

–Dejalo ahí, querés…

–No dejo nada –gritó ella.

Julio frenó de golpe. Apretó el volante con furia. El sudor le manchaba las axilas, la espalda, y bajaba en delgados hilos sobre sus sienes. Lo que dijo, lo dijo lentamente y, mientras lo decía, mientras se escuchaba pronunciar aquella palabra, supo que el golpe era feroz y supo que el rencor había estado allí todo ese tiempo, creciendo día a día como un animal rabioso que, agazapado, espera la oportunidad de atacar.

–Martina –dijo Julio.

El nombre quedó flotando en el interior del auto abarrotado de calor. Irene lo escuchó como si lo oyese por primera vez, como se escucha una palabra de la cual ignoramos el significado. Pero entonces comprendió y, al igual que Julio, advirtió que lo que ahora iba a decir se había asentado en su cabeza en largas noches de insomnio, mientras, de pie frente a la ventana que daba al jardín, miraba con fijeza alucinada el enorme hueco rectangular que habían vuelto a rellenar con escombros y tierra.

–La pileta fue idea tuya –sentenció Irene.

Y ahora esas dos palabras –«Martina» y «pileta»– se unían en un núcleo de materia densa y apelmazada, un núcleo oscuro que flotaba en el interior del auto y se expandía con insólita velocidad, derramándose como un líquido para formar un lugar y luego un estado. Cada uno volvió a ver el hueco cavado en la tierra, lleno de agua de lluvia, agua barrosa, sucia, sobre la que flotaban ramas y hojas secas. Y la puerta que daba al jardín abierta. Entonces miraron hacia afuera. Reconocieron el cementerio que se extendía alrededor de ellos en todas direcciones, y sus ojos flotaron sobre una superficie ininterrumpida de lápidas, cruces, bóvedas, nichos, caminos que se cruzaban y caminos paralelos. Permanecieron en silencio, agobiados por el calor, el rencor y la culpa. Después, Julio metió el cambio y presionó levemente el acelerador.

–Mierda –dijo–, nunca más vamos a salir de acá.