25 de junio de 2022

Mariana Travacio (Rosario, 1967) publicó los libros de cuentos Cotidiano (2015) y Cenizas de Carnaval (2018) y las novelas Como si existiese el perdón (2016) y Quebrada (2022). Licenciada en Psicología, vive en Buenos Aires.

Era Semana Santa. Hagamos algo, me dijo, y acepté. Debí decirle que no, nunca me gustaron los pueblos.

En realidad, hay pueblos que sí me gustan: los que no tienen pretensiones, los que viven puertas adentro, como si el afuera no importara o como si el tiempo no existiera.

Los que no me gustan son los pueblos-ciudad: los que se tiñen con eso que asoma en forma de torre, de cosa que corrompe o que ya no descansa; de la que no se vuelve. Este pueblo es así: tiene dos o tres torres que vigilan las casas bajas que ya no serán: la gente empieza a extraviarse entre eso que era y esto que vendrá. En esta clase de lugares, la gente anda como embriagada: de falsas fiestas, de puro bullicio, de sin destino. Nada traen esas torres consigo aunque ellos no lo sepan y las festejen en su vigilia sin fin, como si quisieran presenciar ese futuro que viene a desterrar con sus destellos la opacidad segura de sus destinos ahora perdidos, porque ya no tienen nombre, son solo despojos, sin identidad; restos que se derrumban solos, debilitados entre ese pasado poca cosa y este presente pura nada.

Salimos tarde de casa, apurados, porque no queríamos llegar de noche. Debí decirle: Mejor nos quedamos, se hizo tarde. Pero no dije nada.

Llegamos de noche; nos alojamos en una habitación húmeda y cara en la que nadie nos esperaba. Dormimos respirando el olor rancio de los lugares olvidados. Pude haberle dicho: Busquemos otro hotel, aunque estemos cansados. Pero me mantuve en silencio. Supongo que me venía comportando como un perro amaestrado.

Fue anoche

Pedro quiso ir a La Aldaba, alguien se lo había recomendado cuando paseábamos por el puerto. Le dije que no quería ir, que seguramente era un lugar espantoso. En verdad, no podía saberlo, pero todo me indicaba que lo sería: la calle estrechándose a medida que avanzábamos, esa luz mortecina agobiando las veredas de basuras esparcidas, esos borrachos en la esquina, empujándose, entre estruendos de vidrios rotos contra los adoquines a medio asfaltar y apenas la luna adivinándonos el camino.

Y él, como si nada:

-Vamos, tomamos unas cervezas y volvemos.

Y yo:

-Está oscuro, Pedro, ¿te parece?

Y Pedro:

-Sí, negra, tranquila, me dijeron que es de lo mejor.

Y yo un poco atrás, para que no me viera el desaliento, pero siguiéndolo, para no discutir, por hábito, o porque sí.

Debí decirle: Que no quería, que no viniéramos a este pueblo que ya no es pueblo. Pero tampoco. Solo asentí, o consentí, como contenta, aunque no lo estuviera.

Yo le dije: Volvamos, se pone oscuro, hay borrachos en las esquinas. Y él: Estás loca, ningún borracho, solo gente de pueblo. Y yo, para mis adentros: Esto ya no es pueblo, oliéndolo, acá no hay gente de pueblo, sabiéndolo, pero muda, para no discutir.

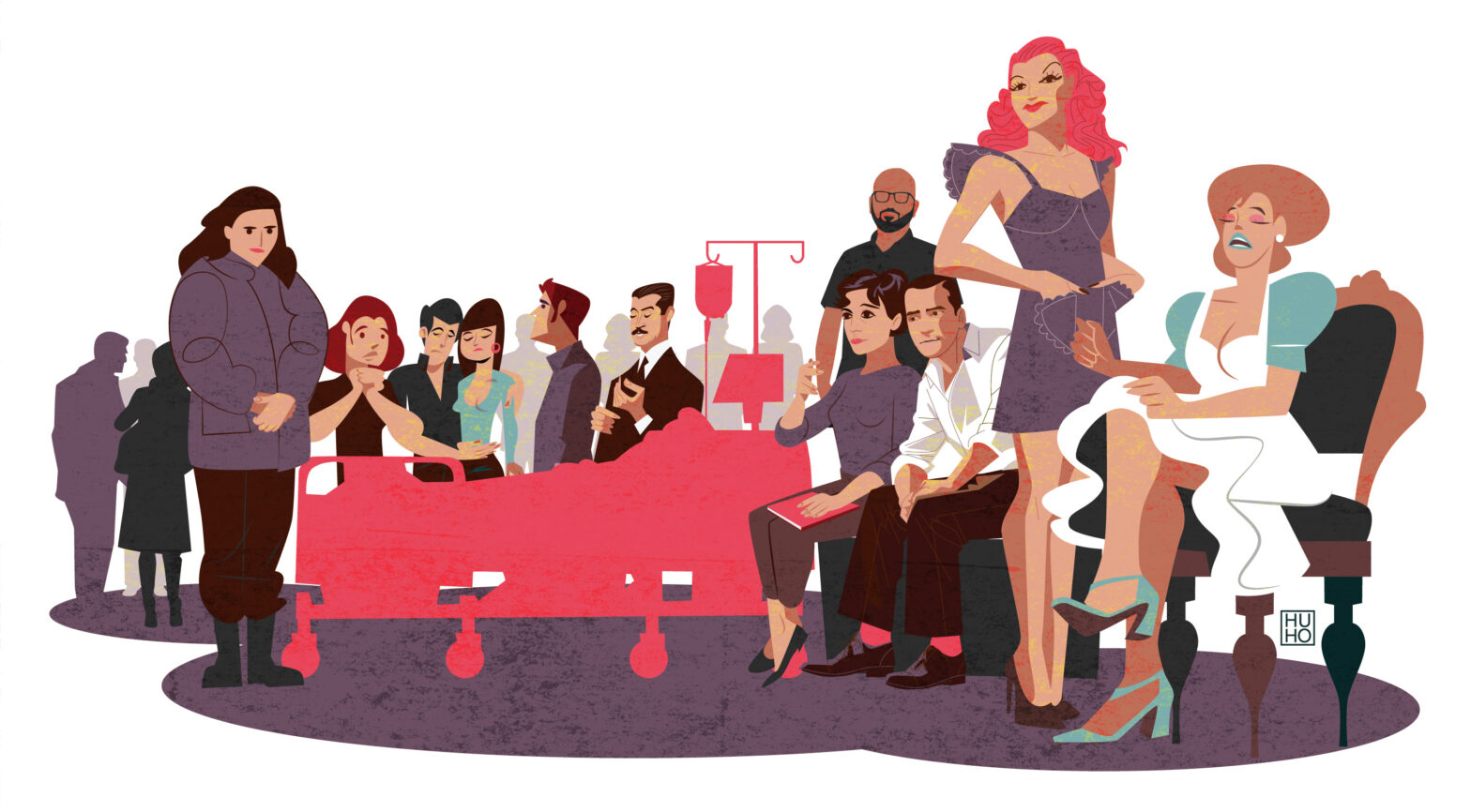

Entramos. A La Aldaba. Él, exultante. Yo, atrás. Eran ocho o diez mesas, de madera. Y unas sillas, también de madera. Olía a tabaco, y a alcohol. La música alcanzaba a tapar las voces. Después venía la cortina. Verde, como de pana, o de terciopelo ajado; verde aceituna. Y unas mesas de billar: unas cinco o seis, todas ocupadas, y unos ventiladores que colgaban, del techo, y movían, despacio, el humo denso, que ofrecía cierta resistencia, entre el olor a alcohol barato y las risas falsas, fuertes, insoportables, que se mezclaban con la música y con algún grito, de alegría, o de encono, que salía de las mesas de billar. Y otra cortina, roja, pesada, que separaba el billar de las mesas de póker.

Y Pedro:

-¿Se puede jugar?

Y el hombre:

-Son cien pesos para entrar y cinco la ficha.

Y Pedro:

-Perfecto.

Y yo, pensando:

-Se va a meter en problemas otra vez.

Y diciendo:

-¿Te parece?

Y Pedro:

-Sí, negra, tranquila, hoy es mi noche de suerte.

Y yo, odiándome, sumando coraje:

-¿Y yo qué hago?

Y Pedro, como si le importara:

-Tomás algo, no tardo.

Alcanzo a ver que Pedro saluda y se sienta a la mesa. Pone los billetes sobre el paño: le entregan fichas. Mientras vuelvo a la cortina roja, la que da al billar, me doy vuelta, a ver si me mira, pero no lo hace: ya está con ellos. Sigo hasta el primer billar: jugaban dos hombres. No había mujeres. Me senté a la barra y pedí una cerveza. Me quedé mirando un rato: los billares, esos hombres, los ruidos, el humo; me sentí observada. Le pregunté al mozo si podía pasar al bar, con la cerveza, y sentarme a una mesa, lejos del billar; lejos del póker. Me dijo que, estrictamente, no podía hacerlo. Pero me guiñó un ojo y cabeceó: que sí, que pase la cortina y vaya al bar. Le hizo señas a alguien: entendí que le decían que mi marido jugaba al póker, que yo hacía tiempo, pero pudo haber sido otra seña cualquiera: yo igual agarré la cerveza y crucé la cortina, busqué una mesa que me amparara, menos sórdida, aunque todas se parecieran. Me senté a una que daba a la vereda, a Pedro no le hubiese gustado, pero no soportaba mirar para adentro: preferí clavar la mirada en los adoquines a medio asfaltar, en las motos estacionadas en la puerta y en el silencio, porque ya nada había afuera. Todo era adentro, en La Aldaba. Afuera era solo noche.

Habré estado media hora, con mi cerveza, reprochándome esos adoquines, censurándome esas motos, condenándome, hasta que entraron dos mujeres, ebrias, pantalones negros, a carcajadas, musculosas de raso, gritando, sonoros tacos aguja, labios carmín, y se sentaron a la mesa de atrás, y pidieron whisky, y siguieron carcajeando, perfumadas, mientras yo las escuchaba, y no sé bien qué fue, pero llegó ese hombre, el de la musculosa blanca, mal afeitado, y se sentó con ellas. Algo en él, supongo, porque me di vuelta, lo miré, me miró, apenas las saludaba y se incorporó: volvió a mi mesa. Creo que fue su sonrisa. O su musculosa. O su barba de antes de ayer. Algo de eso, porque me pidió permiso y no pude decirle que no. Me invitó una cerveza o lo que quisiera: se sentó conmigo. Y no fue la cerveza, ni el licor. Pero fue algo: acaso que me escuchara. O que me preguntara.

Le decían Zeus. Así se presentó mientras las mujeres seguían, perfumadas, en la mesa de atrás, pero menos estruendosas, o más silenciosas, acaso sorprendidas, tratando de escuchar.

Pero Zeus se había sentado a mi lado, de espaldas a ellas, y me susurraba y dudo que ellas escucharan nada.

Acaso sentían celos. Probablemente. No lo sé.

Habrá pasado una hora, tal vez dos. Un tiempo largo, porque Zeus me preguntaba por mí, por las cosas que me gustaban, por mi vida. Y yo le hablaba. Acaso la cerveza. O el licor. Yo le hablaba, entre susurros, y él me escuchaba como si fuera solo un oído.

No sé qué fue: acaso la noche, o los adoquines que un poco reflejaban la luna, o las motos que también. O Zeus, que me seguía escuchando. Y qué falta me hacía, porque empecé a hablar. Y le dije: que lo odiaba, que estaba al otro lado, jugando al póker, y que era mi culpa, porque nunca decía nada, por miedo, por hábito, o para no discutir.

No sé si fue el whisky, o si es que estaba harto de musculosas de raso o de labios carmín.

Sé que fue anoche: Pedro corría la cortina verde cuando Zeus me besaba y yo no podía decirle que no.