14 de mayo de 2025

Eduardo Rojas es crítico de cine y escritor. Publicó Puma cebado y otros cuentos (2008), Resaca (nouvelle, 2018) y Zona de peligro (cuentos, 2023). Recibió el premio de cuento del Fondo Nacional de las Artes (2006) y el de novela breve Bernardo Kordon (2016).

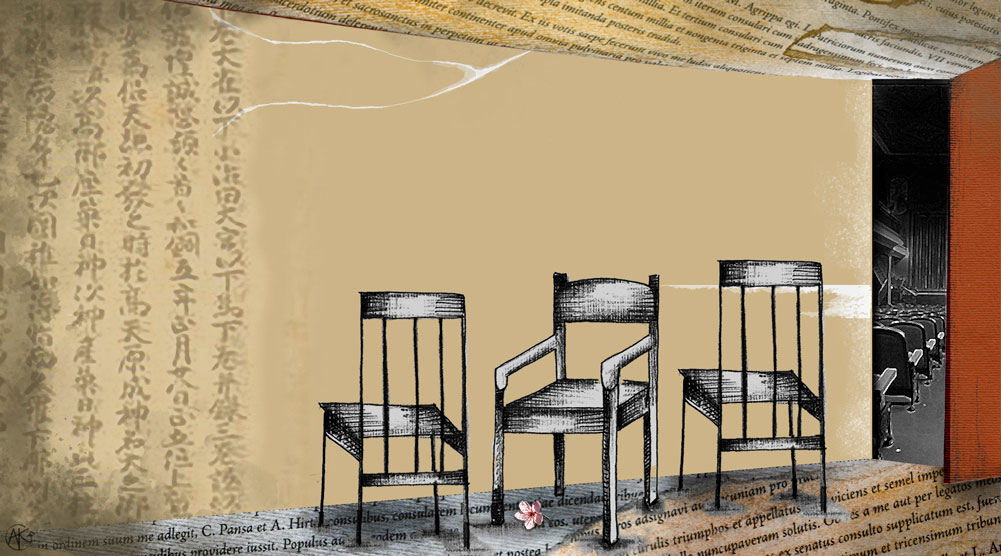

Se corre el telón al fondo de la pista. Hay un tablado de madera y al fondo un telón oscuro de plateas. Desde la izquierda aparece el Gran Kibhudy. Es un hombre de cara afilada y bigotes finos. Viste un smoking rojo y unos pantalones blancos y ajustados que se pierden dentro de sus botas negras. Enseguida, por el otro costado, aparece una mujer muy grande y ventruda. Kibhudy extiende su brazo hacia ella y grita:

–¡Señoras y señores! Con ustedes, Iris, ¡la mujer piraña del circo!

Sin esperar más, Iris inclina la cabeza saludando al público y se levanta el vestido azul con lentejuelas doradas dejando al descubierto una bombacha rosa. Se saca la bombacha, se sienta sobre una estera en el tablado y abre las piernas. Todos miran estirando sus cuellos. En el medio del ángulo agudo que forman sus muslos rollizos hay una hendidura vertical. Es enorme. Sus labios rosados aparecen apenas abiertos. Así, sentada, de frente al público, esos labios gigantescos ocultan el resto del cuerpo sin que ninguna ley física, geométrica o anatómica pueda explicar tal fenómeno. Los hombres fijan su mirada en ella y la primera reacción es de asombro, después sienten miedo, aunque guardan silencio. Las mujeres se revuelven en sus asientos con incomodidad.

El Gran Kibhudy se aclara la garganta y anuncia el momento culminante del espectáculo. Suenan redoblantes. Kibhudy se introduce en Iris, primero la pierna derecha, luego el tronco y la cabeza y finalmente la pierna izquierda. Los labios parecen sacudirse en un espasmo, luego se aquietan. El Gran Kibhudy ha desaparecido en el interior de la mujer. Hay murmullos y exclamaciones ahogadas de los espectadores. Iris los mira a todos con cara abúlica. Pareciera que para ella es igual estar en aquel lugar que en cualquier otro, recibir la visita del Gran Kibhudy o la de una de las jirafas del circo. Se deja hacer sin pronunciar palabra. Es un cuerpo inerte montado sobre una boca vertical, enorme e inquieta.

El tiempo se alarga y la expectativa del público crece en silencio. De pronto se oye la voz lejana de Kibhudy que grita:

–¡Señoras y señores! ¡Pasen y vean! ¡El espectáculo más maravilloso de la creación por primera vez a su alcance! ¡Pasen y vean!

Los hombres se levantan todos al mismo tiempo como impulsados por un resorte. Sus caras están rígidas, ninguno pestañea, tienen los ojos abiertos y fijos en la cavidad de Iris. Comienzan a marchar hacia el escenario. Las mujeres se desesperan y les tironean de las mangas de sus sacos; algunas lloran y los llaman por sus nombres, otras les gritan y pretenden darles órdenes. Todo es inútil. Los hombres se han encolumnado por entre las filas que separan las graderías y desfilan hacia el tablado. A medida que suben se introducen entre las piernas abiertas de Iris.

En el extremo superior, allí donde se unen los labios, hay un disco enorme y rosado del que cuelga un cartel que dice: «Favor de sacarse los zapatos antes de ingresar». Los hombres, obedientes, así lo hacen. Al entrar deben inclinarse, ya que los labios superiores se cierran abruptamente al paso de cada uno, tomando la forma del techo a dos aguas de una casa.

Una vez adentro, siguen caminando en fila, de a uno, sobre una superficie mullida, de un color indefinido, entre rosáceo y violeta, que despide un olor a flores viejas. Al fondo, muy lejos, se ve la silueta de Kibhudy que agita los brazos. Detrás de él hay un cielo celeste interrumpido por algunas nubes blancas e inmóviles. El horizonte parece hacerse infinito a medida que los hombres caminan en dirección a él. El celeste no solo ocupa el fondo sino que comienza a rodearlos por los costados. Ninguno mira hacia atrás, si lo hicieran verían que la entrada ha desaparecido. La consistencia y el color del suelo también han cambiado. Ahora es dura, cartilaginosa y desde abajo brota un vapor blancuzco que envuelve los pies de los hombres. Kibhudy es apenas un trazo negro que se contorsiona en el horizonte. Su voz ya no se oye. Pronto los hombres dejan de verlo.

Afuera, Iris continúa inmóvil, inmutable, hasta que bruscamente comienza a mover de derecha a izquierda su pelvis, acomodándose, luego se levanta, se oye un redoblar de platillos y desde el fondo en sombras del escenario aparece corriendo un payaso que lleva en su mano una bombacha rosa. Se la entrega a Iris, ella se la coloca con unos pocos movimientos ágiles, inesperados para sus dimensiones.

Luego, sin alterar la expresión de su cara, hace una reverencia y se va.

En el aire queda flotando un olor a calas de las que se pudren en los floreros de los cementerios. El payaso vuelve a aparecer, lleva una gran pantalla de cartón en sus manos, la sacude hacia arriba y abajo con gran esfuerzo hasta que el olor se disipa.

El telón se cierra. Las mujeres se abalanzan hacia la pista. Algunas caen y ruedan sobre el aserrín, las que vienen detrás pasan sobre ellas. Casi todas usan tacos aguja. La sangre comienza a correr y se mezcla con el aserrín formando un charco barroso en el que las mujeres chapotean y vuelven a caer. No obstante, algunas alcanzan el telón oscuro que cubre el fondo del escenario y se cuelgan de él hasta derribarlo. Detrás se ve un cielo celeste con algunas nubes blancas; las mujeres se levantan sorprendidas, sucias del barro sangriento.

Miran boquiabiertas hacia arriba. Ven que el cielo se abre en trombas espumosas, celeste sobre celeste, y avanza sobre ellas, luego rodea la carpa y se va espesando hasta formar un hielo turquesa que se condensa sobre la lona y la hace caer sobre las mujeres. Se oyen sus lamentos ahogados pidiendo socorro.

Un rato después todo es cielo y silencio. A unos metros de donde estuvo la carpa hay un carromato del que sale el payaso, que a medida que camina se va quitando su traje dejando ver un overol sucio. Es el Gran Kibhudy, que se agacha y comienza a enrollar el paño de carpa. Sonríe, su dentadura blanca y pareja reluce debajo del bigote fino, levanta una mano y retuerce un extremo del bigote. Una vez que termina su tarea se carga al hombro el paño agarrándolo por un extremo y camina hacia el carromato, abre la puerta, lo arroja dentro, vuelve a cerrarla y se dirige hasta una jaula cercana. La jaula tiene en el frente una vara de madera con un gancho metálico en el extremo. El Gran Kibhudy levanta la vara y la une al carromato; después desaparece detrás de él y al rato vuelve arrastrando unos caballos que engancha a la parte delantera del carro. Se sube al pescante, sacude las riendas, los caballos reaccionan y la breve caravana se pone en marcha. La jaula se bambolea detrás del carromato. Los barrotes que forman las paredes laterales permiten ver su interior. En el piso está sentada Iris. Su cara tiene una expresión de indiferencia, hasta la abulia la ha abandonado. Las piernas cruzadas dejan ver la bombacha rosa. Una florcita del mismo color, bordada en el medio de la prenda, parece perderse entre las rajas inmensas que se adivinan bajo la tela. Mientras se sacude al compás de la jaula va comiendo un sándwich de mortadela.

Pronto, el Gran Kibhudy, Iris, el carromato tirado por los caballos y la jaula se pierden en el horizonte. El cielo es celeste con algunas nubes blancas.