19 de noviembre de 2024

Cecilia Fanti (1985) nació y vive en Buenos Aires. Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, trabajó como editora y docente y actualmente como librera. Publicó La chica del milagro y A esta hora de la noche.

Yoyó, así se llamaba el caballo. Cuando no llueve, lo usan para ir y venir de la escuela. Mirta lleva las riendas y con ella va Lito detrás, agarrado a ella, sus manos pequeñas rodeándole la cintura, firmes aunque sin fuerza. El caballo tiene días. Cuando se empaca, no hay manera de dirigirlo. Yoyó mira el camino, da media vuelta y hace todo el camino desde la casa hasta la escuela en reversa. Yoyó los lleva hasta la puerta de la escuela y Mirta llora. Llora porque el caballo no obedece, llora porque hicieron todo el camino en marcha atrás, y llora porque sus compañeros la burlan apenas ven llegar la cola del caballo y las espaldas de los hermanos Taddei primero.

El Yoyó era un caballo bien pero bien hijo de puta, dice mamá. Todos se reían, cosas de chicos, y me hacía morir de la vergüenza. El caballo era cruel y sus compañeros también. A la escuela rural del Crisol iban todos los chicos juntos. Las maestras, la señora Nélida y la señora Petty. Una para primero inferior, primero superior, segundo y tercero. Otra para cuarto, quinto y sexto.

Imagino el sonido de los cascos invertidos al clavarse en la tierra, el movimiento anómalo del caballo, los cuerpos de los niños rebotando extrañados, la mirada puesta en lo que dejan atrás, la remota posibilidad del precipicio en sus espaldas. Una vez lloré como dos días seguidos.

Lito y Mirta, los hermanos Taddei, se acuerdan diferente del Yoyó empacador. Mirta, cincuenta años después, sigue enojada con el caballo. Lito, en cambio, se acuerda de la anécdota para reírse. Y si él ríe, reímos todos nosotros con él, su risa es amplia, ronca y contagiosa. Cuando Lito ríe, todo resuena y algo se ilumina en la mirada de mamá. Aunque no quiera recordar, cede ante la insistencia de Lito de rememorar los años en la colonia. Acepta bailar esa pieza, la misma de cada vez, con él: la extensión de la pampa, el terreno plano, siempre igual, en ocasiones pelado, salvo por los alambrados. El sembrado de un vecino, los animales del otro, verde, naranja, amarillo, ¿y el cielo?

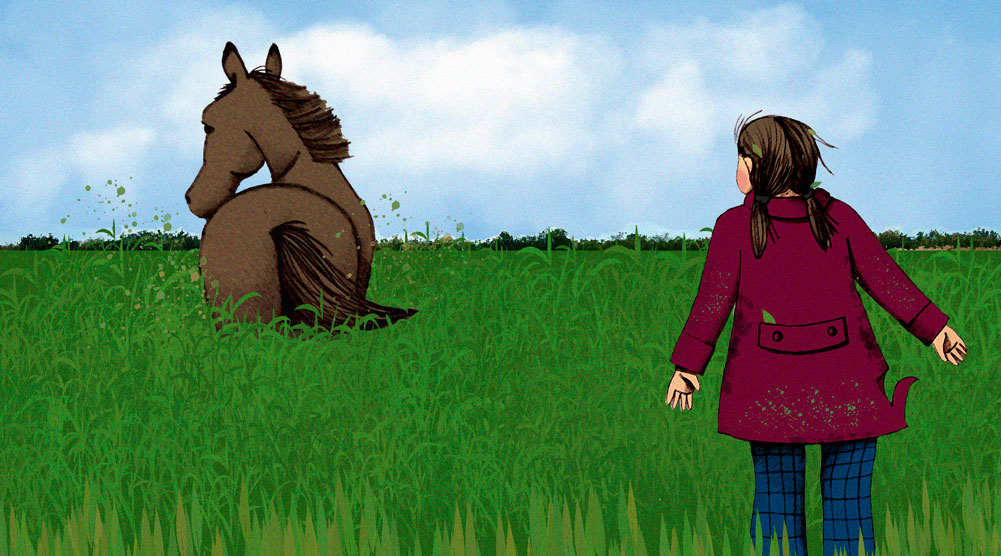

Yoyó una tarde se salió del camino. Lito todavía no iba a la escuela y ella trataba de guiar al caballo por un camino que era conocido por los dos. La mayoría de las veces, Irma, su mamá, la observaba hasta que salía del camino vecinal y la esperaba cuando entraba. En el camino de la escuela a la casa, Mirta tenía que pasar por lo de Trusi y después por lo de Lembo. La casa de los Taddei, siguiendo el camino, era la tercera. Era invierno y Mirta llevaba un tapado bordó. Lo primero que había aprendido arriba del caballo era nunca soltarse de la montura; lo primero que había aprendido en el campo era jamás pisarle el campo a un vecino; pero Yoyó se había empacado cuando vio un bulto en el camino, se zafó y fue directo a pisar el trigo que empezaba a crecer en el campo de los Trusi. Mirta tiró de las riendas del caballo para devolverlo al camino pero tenía apenas seis años y el susto del trigo apenas crecidito. El Yoyó pegó la espantada, cruzó el camino, el bulto y el alambrado. El tapado se enganchó, se rompió y Yoyó avanzó sobre el trigo de los Trusi. Mirta volvió deshecha en lágrimas a su casa, por el trigo del vecino y por su tapado. Don Enrique, su papá, la despreció, le dijo que era una chica inútil. Mirta siguió llorando. Quizás ahí aprendió la rabia, a masticarla en silencio, a sentirla en las mandíbulas. A desear fuerte y mucho pero sin abrir la boca.

Después, Doña María Trusi lo cosió y lo arregló con las costuras. Pero en el campo esas cosas no importaban. Nadie se fijaba.

Lito suelta el nombre de El Chino apenas Mirta termina la anécdota y apoya las manos en la mesa. Pero te acordás de El Chino, insiste, ¿el caballo que compró papá después? Era un lindo animal, lindo caballito. Íbamos los dos enancados en un caballo tiqui tiqui tiqui. Lito desparrama las historias en la sobremesa. Siempre las mismas, con las variantes de la oralidad, de la memoria; con la gracia del narrador. Lito sabe usar el suspenso, trabaja el detalle. Agarra un escarbadientes, lo afina entre dos dedos: el índice y el gordo. Lo pone a girar y abre sus manos. Las manos de Lito y de mamá se parecen por lo callosas y pesadas. Manos hermanas. Mientras Lito habla, fuerte y claro, sigue riendo; mamá junta migas del mantel, la mirada detenida, la boca cerrada. Concentra la mirada en un punto por debajo de los ojos de todos los demás. ¿O no, Mirta María? ¿O no, Mirta María? le repite, la codea, guiña un ojo, mueve las manos para mostrarnos velocidad, enojo, expectativa. Lito es la única persona que le dice Mirta María a mamá, sólo suena bien en su voz y cuando la embroma. Mamá levanta la mirada y le dice no sé, yo no estaba, Ángel Enrique. Sonríe sin levantar la mirada, anticipándose a lo que viene después. ¡Qué no vas a estar! le grita Lito en medio de la carcajada. Mirta y Lito se ríen juntos, como cuando eran chicos.

Ese juego se repetirá en cada sobremesa durante años. Lito recuerda y mamá empuja. No aporta datos ni complicidad. Calla porque pretende. Aunque Lito insiste y en general gana. Los recuerdos van apareciendo y mamá enumera nombres como si estuviera dando una lección. En el camino, cuando iban en el mismo caballo hablaban, cantaban, jodían a los pajaritos y a cada bicho que se aparecía. En el camino general, casi todos los días se encontraban con otros chicos que iban a la escuela.

Los Hernández venían de una estancia. Marta era compañera de Mirta y Osvaldo, de Lito. Si se veían a tiempo, se esperaban para ir juntos y jugar un rato en el camino, antes de entrar a clase. Mirta está firme y lleva al caballo, sus piernas lo aprietan fuerte y sabe que Lito anda suelto, tirando manos, papando moscas. Mirta piensa en esa manera tan suelta de Lito de andar, de hablar y de sentir cuando el caballo se espanta y entonces Lito se agarra fuerte de ella. Cayó Lito, cayó Mirta y se revolcaron a manotazo limpio en el camino de tierra para sorpresa de Marta y Osvaldo que igual no se adelantaron y los esperaron a que terminaran de pelear para retomar el camino a la escuela. Llegaron sacudidos y sucios, y Mirta lo mandó a sentar en la otra punta del aula. Esperaba que, cuando volvieran a la casa y contara lo que pasó, ligara mínimamente un sopapo. El miedo era que quizás ligaba también ella por buchona.

Fritz, Negrito y Tommi eran los nombres de los perros. Aparecían. En el campo, la gente y los animales aparecen y también, un día, sin avisar se van. Siguen su camino, se van atrás de una perra en celo o los mata un animal más grande. O un hombre. En el campo es muy común, dicen en una sola voz.

¿Qué es lo común en el campo? Las casas estaban abiertas, los habitantes de la colonia se movían entre los campos propios y los ajenos. La siembra y la cosecha se hacían en comunidad. Si aparecía alguien de afuera, lo alojaban. Se acuerda del turco que vendía telas y además traía las noticias de la zona. Dice que venía de Arroyo Dulce en un charré de ruedas altas, un sulki lleno de mercadería. Su aparición era un acontecimiento: traía las noticias de la zona y, además, piezas de tela que después la abuela o alguna vecina convertirían en un vestido, una camisa o un pantalón. Le daban alojamiento y comida una noche o dos en el galpón.