10 de octubre de 2025

Los intereses políticos y económicos que se extienden como una amenaza sobre el Paraná son la materia prima del nuevo libro del reconocido periodista y escritor Mempo Giardinelli.

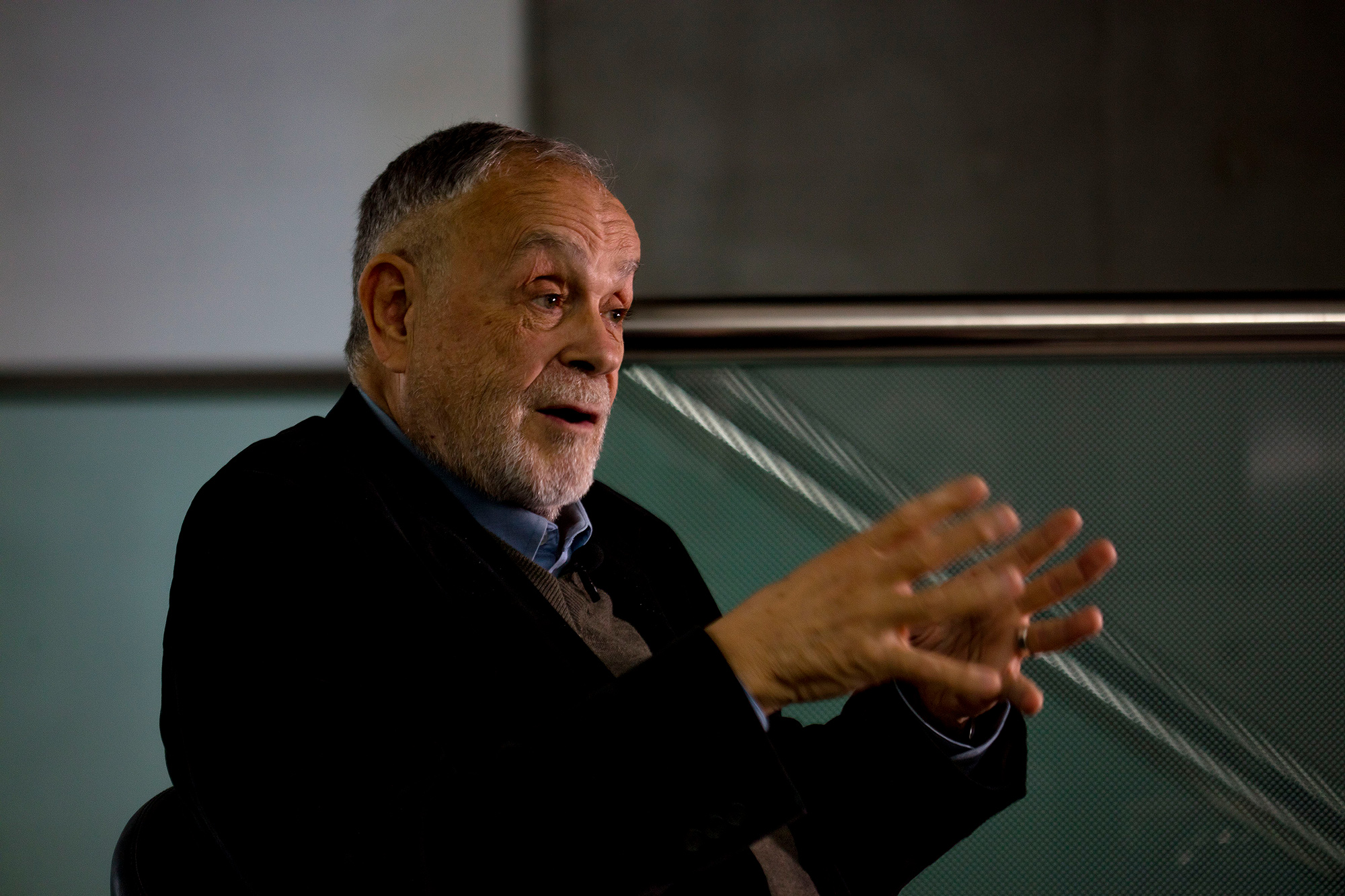

«Soy naturalmente periodista y escritor, son mis dos pasiones», dice Mempo Giardinelli en los pasillos del Centro Cultural de la Cooperación, a punto de iniciar una presentación doble: por un lado, Paraná, crónicas de un río herido (Editorial Marea) y, por el otro, El santo oficio de la palabra (ConTexto), que reúne dos largas entrevistas que le ha hecho Francisco «Tete» Romero con dos décadas de distancia entre sí.

El público llega para escucharlo; son lectores de sus columnas en Página/12 o de sus libros, oyentes que lo cruzan al aire en algún programa de radio. Y es que sus visitas a Buenos Aires son cada vez más espaciadas, ya que Mempo tiene mucho que hacer en su tierra, donde sostiene una fundación con su nombre que acaba de celebrar el 30° Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura. «Leer abre los ojos», tienen allí por lema.

«¿Cómo se pierde un río? Perdés un río cuando perdés soberanía. A partir de Menem, lo que se hizo con el Paraná fue una entrega vil, de una corrupción feroz.»

Nacido en 1947 en Resistencia, Chaco, donde actualmente reside, Giardinelli estudió abogacía pero decidió abandonarlo para dedicarse a la literatura. Tras un paso por Buenos Aires, donde compartió redacciones con colegas como Osvaldo Soriano, vivió exiliado en México entre 1976 y 1984. De regreso a la Argentina, fundó y dirigió la revista Puro Cuento y, desde entonces, es colaborador habitual de diarios y revistas latinoamericanas.

Su obra literaria incluye libros para adultos y también para un público infantil y juvenil. Suyas son novelas como Luna caliente, La revolución en bicicleta, El cielo con las manos, Santo oficio de la memoria o La última felicidad de Bruno Fólner. Ha sido traducido a una treintena de idiomas y ha recibido numerosos galardones, entre ellos el premio Rómulo Gallegos.

–Paraná, crónicas de un río herido tiene un antecedente en una antología de cuentos que publicaste a fines de los 90, Padre río, con la editorial del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.

–Sí, escribí varios libros para esa colección, que se llama Desde la gente. Ese es un libro muy emblemático, porque creo que fue la primera organización de una poética y de una narrativa del Río Paraná, algo que hasta entonces no existía. Son más de veinte textos y allí hay autores como Juan José Saer o Ulrico Schmidl. Yo no sabía que ese libro iba a ser premonitorio de mi vínculo posterior con el río, pero evidentemente ahí está. Me siento un hijo del Paraná. Nací y vivo en sus orillas, frente a él di mi primer beso. Mi padre, a quien perdí siendo muy chico, trabajó como grumete en un barco de los que empezaban a hacer la línea Buenos Aires-Asunción del Paraguay. Se enamoró del río y de la navegación, hasta que un día el barco en el que iba, de la flota fluvial del Estado argentino, se descompone y queda anclado en Corrientes, que era ya un puerto importante. Durante la espera por un repuesto, él cruza a Resistencia y se enamora de la ciudad, decide quedarse ahí y traer a mi mamá, que había quedado en Ramos Mejía. Así fue como nos hicimos chaqueños. Aún hoy yo vivo ahí y me duele el río.

–En este último libro decís que estamos ante una tragedia.

–Es una tragedia, claro. El río Paraná es el receptor de prácticamente todos los ríos de la segunda parte de América del Sur, del Amazonas para abajo. Mi relación actual con el río es una posición militante, fundada en todos estos afectos. Empecé a ocuparme del tema, en estos términos, hace más de una década. La corrupción política no es un invento de este tiempo, desgraciadamente, y tiene que ver con cómo se fue entregando el río y los puertos. Hoy en día no quedan puertos argentinos, están todos concesionados y son de empresas extranjeras. Los dragados también se alquilan a compañías extranjeras. ¿Cómo se pierde un río? Perdés un río cuando perdés soberanía. A partir de Menem, lo que se hizo fue una entrega vil, de una corrupción feroz. En el uso que se le ha venido dando durante los últimos veinte años, ya no hay prácticamente banderas argentinas, barcos argentinos. Pensemos que el río Paraná ha sido la vía de importación y exportación fundamental de la Argentina durante un siglo. A orillas del río Paraná viven alrededor de doce millones de habitantes. Una cuarta parte de la población. Y todos los Gobiernos se ocuparon de ocultarlo y de mentir, tanto que han logrado instalar el cambio de nombre del río: hoy se habla de la «hidrovía», una palabra que no existe en la lengua castellana. Es una manera de hacer que la sociedad no se dé cuenta o esté distraída.

«Creo que soy naturalmente periodista y escritor, son mis dos pasiones. En una línea ficcional, por un lado, o poética, y por el otro una línea informativa.»

–Este libro viene de tus columnas periodísticas, ¿cierto?

–Sí, es un libro que escribí sin saber que iba a ser un libro. Publico artículos todas las semanas en Página/12 y en otros medios. El Paraná ha sido no el único, obviamente, pero sí uno de los temas más importantes en esas columnas, y proviene de mi intercambio con colegas y expertos del río. Creo que he contribuido a que se conozca esta situación en todo el país. La conciencia de pérdida de soberanía es el primer paso para la recuperación de la soberanía.

–¿Qué podés decirnos de la convivencia del periodismo y la literatura en tu experiencia?

–No sé, nunca me lo pregunté. Creo que soy naturalmente periodista y escritor, son mis dos pasiones. En una línea ficcional, por un lado, o poética, y por el otro una línea informativa en lo profesional. No es algo que me propuse, se fue dando así.

–¿Y la literatura cómo apareció?

–Mi mamá y mi hermana eran muy lectoras. En mi casa se leía mucho, aunque era un hogar muy pobre. No teníamos casa propia, nunca tuvimos. Vivíamos en casas alquiladas, siempre nos estaban por desalojar, pero lo que más se cuidaba era la biblioteca. Había biblioteca en el pasillo, biblioteca en el comedor, biblioteca en la cocina, libros por todas partes. Mi hermana, de hecho, fue la primera egresada de bibliotecología de la Universidad Nacional del Nordeste. Ella fundó la Biblioteca Municipal de Resistencia. Yo recuerdo que de chiquito no jugaba con cochecitos o soldaditos, sino con libros. Me crié con eso. Se me mezcló ahí un poco la cosa intelectual con la vida de cualquier chico de escuela pública. No es que yo fuera el lector del curso o el traga, era un alumno del montón. Pero tenía ese hábito, que me fueron inculcando. Y la literatura se hizo carne en mí. Cuando era chico, las revistas llegaban en tren de Buenos Aires una vez a la semana. Leíamos todo atrasado, pero compartir lecturas era parte del juego de los chicos. Estos recuerdos me hacen ver a la literatura no como algo superior, sino como algo muy natural. Creo que he sido un buen lector de «tutti frutti», lo que venga. Eso se refleja en la biblioteca que tenemos hoy en nuestra fundación, que está hecha de mi propia biblioteca, la de mi hermana, la de mi mamá, lo que quedó de mis abuelos.

–¿Cuántos libros tiene hoy esa biblioteca?

–Ya debemos estar en veinte mil y pico. Lo importante es que se consulta, que está al servicio del público.

–¿Y cuándo decidiste poner tu biblioteca personal a nombre de la Fundación?

–Estuve diez años en el exilio en México, y allá me fui haciendo una biblioteca grande, muy latinoamericana, como todo lo que se leía y se lee allá. La organización, para mí, fue un problema, porque además yo sabía que algún día iba a volver. ¿Dónde iba a meter todos esos libros? Eran los que me regalaban colegas mexicanos, lo que yo leía, lo que compraba, revistas, colecciones de discos incluso. Cuando finalmente asume Alfonsín, alquilé un container para llenarlo con todo lo que tenía y me los traje. Luego, en el año 93, recibí el premio Rómulo Gallego por mi novela Santo oficio de la memoria. Era y sigue siendo uno de los premios más importantes en América Latina, y era mucho dinero. De repente, me encontré con un montón de plata y le pregunté qué hacer con ella a mi hermana, que estaba terminando su carrera de bibliotecología. «Una biblioteca, ¿qué más?», me respondió. Ahí empezamos a hacer el Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura, que acaba de cumplir treinta años. El primero fue en el año 95, poco después del premio. La biblioteca tenía que estar vinculada al foro, y así se fue armando el acervo; hoy tenemos varias aulas, una cineteca. Es una maravilla. Y todo eso es propiedad de la Fundación. Es decir, no es mío.

–¿Qué balance hacés después de estas tres décadas del foro?

–Es una locura. Viene público de todo el Chaco, de Formosa, de Santiago del Estero, de Corrientes, de Misiones, del norte de Santa Fe. Este año, por la crisis, no mucha gente pudo pagarse el colectivo, las comidas, el hotel. Y aún así vinieron bastantes personas. Fue muy emotivo.

«La situación de la lectura está mal y quizá muy mal. Hoy no tenemos Ministerio de Educación, Plan Nacional de Lectura ni asistencia a todas las escuelas.»

–Para cerrar, ¿cómo ves la situación de la lectura en la Argentina de hoy?

–Tengo que decir que mal, mal y quizá muy mal. Hoy no tenemos Ministerio de Educación, Plan Nacional de Lectura ni asistencia de acervos de lectura a todas las escuelas del país. En el Gobierno de Alfonsín hubo los primeros atisbos de crear un programa de lectura, un proyecto de Hebe Clementi, con el plan «Leer es crecer». Desde ahí, con altibajos, todo lo que quieras, pero en la Argentina tuvimos una recuperación lectora. En el Gobierno de Néstor Kirchner se empieza a ver una política. Daniel Filmus tuvo mucho que ver en eso. Él me convocó, y empezamos a laburar con un grupo de profesionales absolutamente ad honorem. Las colecciones que hicimos hoy están en todas las escuelas del país, o deberían estar ahí. Eran miles y miles de ejemplares. Y el Gobierno canalla que hoy tenemos lo primero que hizo fue destruir todo eso.