28 de octubre de 2023

El cruce de ambas artes, la de la escritura y la de los guantes, reúne una mesa de grandes: Cortázar y Soriano con Locche y Firpo, entre tantísimos otros. Viaje a un vínculo cautivante.

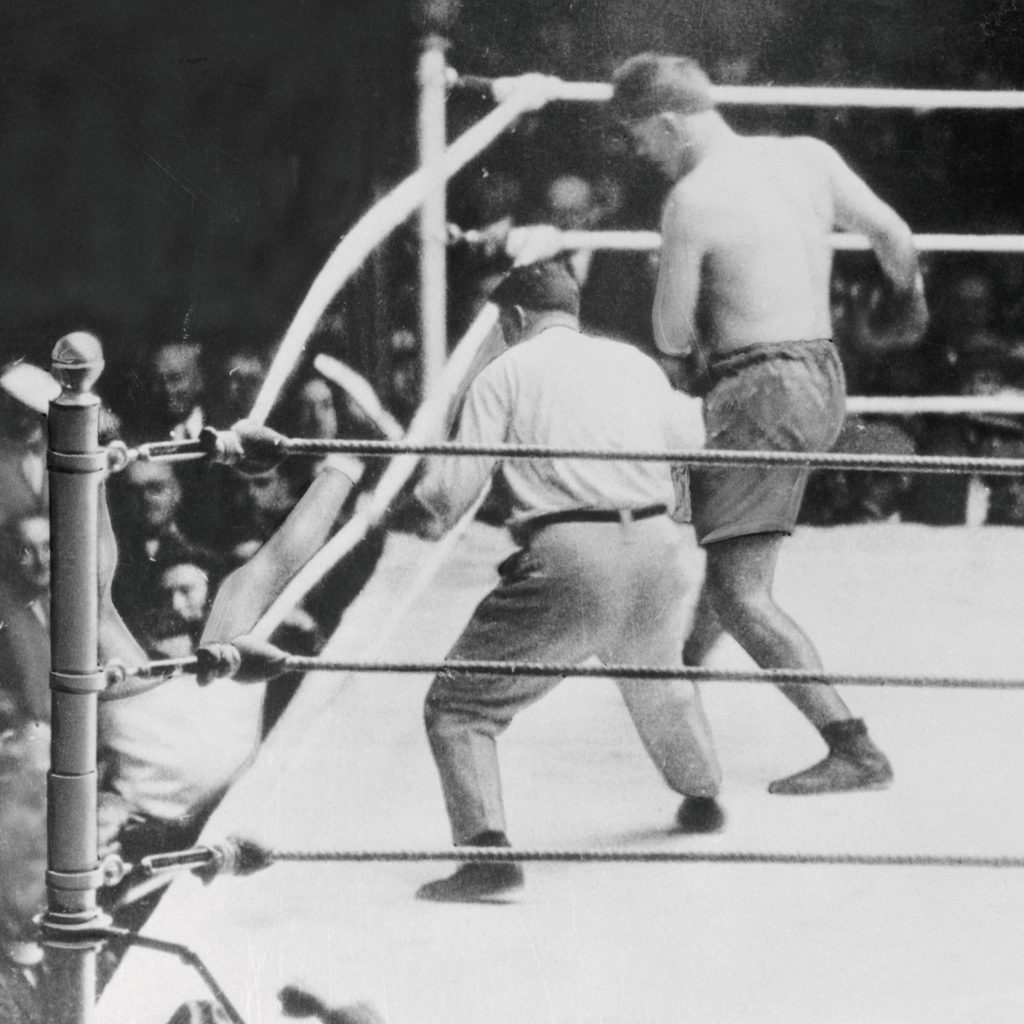

La pelea del siglo. Dempsey sale del ring tras el impacto de Firpo. La contienda, de la que se cumplieron 100 años, inspiró libros y numerosas crónicas.

Foto: Getty Images

Quizás nadie contó así, tan bien y tan nítido, un gusto y un disgusto a un solo tiempo. Quizás nadie como Osvaldo Soriano: «Deporte obsceno, repudiable, arcaico, el boxeo es el más excitante y literario de todos. A Hemingway y a Cortázar les hubiera gustado estar de nuevo de este lado del paraíso para ver al vengativo Tyson. He ahí un tipo a quien ninguna computadora podría hacer frente. Un primitivo enfrentado a la eternidad». Era 1996, Mike Tyson acababa de deshacer a puñetazos a otro rival y Soriano, alguien sin pasión por los cuadriláteros, hasta con rechazo por arrimarse a los bordes de alguno de ellos, cedía a la tentación de añadirle otra hoja de lujo a un vínculo cautivante en cada adjetivo: la literatura y el boxeo.

Soriano aludió a Ernest Hemingway no solo porque a ese estadounidense crack lo deslumbraban los trompazos profesionales, sino porque interpretaba que la dimensión narrativa del boxeo carecía de fronteras geográficas. Pero es cierto que aquel artículo sobre Tyson proseguía una tradición argentina específica idéntico de un vigor al de los mejores pugilistas. Al cabo, aunque él mismo publicó textos sobre Carlos Monzón («Lo que nunca olvidamos Di Paola y yo eran sus ojos. Rayos y centellas. Fuegos y volcanes. Bronca de chico con hambre»), sobre Nicolino Locche («Porque a Locche el boxeo le importa poco. Quiere vivir y parece que no le molesta que los demás vivan»), sobre José María Gatica («El día que mi padre me alzó en brazos para ver pasar a Gatica había presos políticos y comíamos pan negro») o sobre Muhammad Alí («Millones de personas de todo el mundo vieron cómo Muhammad Alí recuperaba a puñetazos lo que el Tío Sam le había quitado por decreto», descerrajó luego de la victoria ante George Foreman), germina evidente que su inspiración se afincaba en su admirado amigo Julio Cortázar. Tanto que aquel material alrededor de Tyson comienza con una frase del más famoso de los cuentos boxísitcos firmados por un argentino. «Torito», desde luego, del fan del box Cortázar: «¿Vos nunca te viste en foto? Te hace impresión la primera vez, vos pensás pero ese no soy yo, con esa cara. Después te das cuenta que la foto es linda, casi siempre sos vos que estás fajando o al final con el brazo levantado».

Cortázar repasó invariablemente su infancia refiriéndose al hallazgo del boxeo como compañero de sueños. Lo pormenorizó en un breve texto al que tituló –todo un homenaje– «El noble arte». Por eso hay peleadores famosos e ignotos que viajan en sus letras. Tensionante como pocos, «La noche de Mantequilla» es un cuento ambientado en la atmósfera francesa del duelo entre Monzón y el cubano-mexicano José Ángel «Mantequilla» Nápoles, aquel show que promovió el actor Alain Delon, en tanto que la sangre se acelera al leer «Segunda vuelta», donde fabula alrededor del Ciclón Molina, boxeador en desgracias. Último round se denomina un libro no boxístico de Cortázar, quien solía considerar que en su «Torito» el verdadero protagonista era el lenguaje porque, claro, allí, en las horas durante las que enhebró esa narrativa, entre mate y mate y en una pieza de París, el autor de «Rayuela» ejerció con la voz de Torito, Justo Suárez, que se moría de tuberculosis en un rincón olvidado de Córdoba.

Torito, seguramente el primer ídolo popular del deporte argentino –un prócer de las manos enguantadas también en una canción de Los Pericos y en «La visita», un cuento precioso de Horacio Convertini– murió joven y en soledad, pero es uno de los pocos tipos en el devenir de su país que podría jactarse de que brota en las páginas de Cortázar y de Roberto Arlt. En efecto, Arlt ubica a ese boxeador tanto en su única crónica netamente futbolera («Ayer vi ganar a los argentinos») como en su última novela, El amor brujo. Curioso: parte del declive de Torito estuvo ligado a su derrota frente a Víctor «El Jaguar» Peralta, subcampeón olímpico en 1928, que se quedó sin el afecto de las masas, precisamente, por vencer a un mito. Sin embargo, de nuevo, Arlt y Cortázar lo mencionan en alguna línea. Todo un honor.

Una lista larga

«De chico, claro, Firpo podía mucho más que San Martín y Justo Suárez más que Sarmiento», se sinceró Cortázar en Un tal Lucas. Lógico: Luis Ángel Firpo es protagonista de la pelea más emblemática que involucra a un argentino. Perdió en dos rounds frente al campeón Jack Dempsey luego de sacarlo del ring en el primero y de que los jueces no validaran que había ganado. Aquel enfrentamiento del 14 de septiembre de 1923, en el Polo Grounds, en Nueva York, del que se cumplieron 100 años, estampó una marca tan honda en la cultura nacional que esa fecha se transformó en el Día del Boxeador. Y en un punto de afincamiento literario. Cortázar (apunta en «Circe»: «Vino la pelea Firpo-Dempsey y en cada casa se lloró y hubo indignaciones brutales, seguidas de una humillada melancolía casi colonial»), Soriano, Leopoldo Marechal, César Tiempo, Adolfo Bioy Casares (bautizó «Luis Ángel» al protagonista de su novela Un campeón desparejo en tributo a Firpo), Enrique González Tuñón, Bernardo Verbitsky, Carlos Pereyra Iñíguez y Martín Kohan hacen aparecer, de un modo o de otro, a Firpo en sus páginas, en una cadena que no debería sorprender si se evalúa que Atahualpa Yupanqui, poeta como ninguno, hizo debutar su voz en Buenos Aires en medio de los espectáculos que enmarcaban la espera de Firpo-Dempsey.

Hay señores clásicos de la narrativa que se las arreglaron más que bien como boxeadores amateurs. Están, por ejemplo, Eduardo Mallea (quien, además, llevó el boxeo al teatro en Gunte, de Barracas) y Raúl Scalabrini Ortiz. Y hay campeones entre las sogas que escribieron como el chaqueño Sergio Víctor Palma y el bonaerense Andrés Selpa o como Alcides Gandolfi Herrero, campeón nacional liviano en 1924 y articulador de los versos de «Nocaut lírico», poesía lunfarda con prólogo de Cátulo Castillo, talentoso compositor tanguero y preseleccionado olímpico como entusiasta de las trompadas. Gandolfi Herrero era hermano de Arístides Gandolfi Herrero, mucho más conocido como Álvaro Yunque, otro que pisó las lonas del boxeo y que, en su vasta obra, le concedió sitio a golpes y a resistencias. Jorge Luis Borges, en cambio, ni amagó con ponerse linimento o con tirar un gancho, pero incluyó un párrafo boxístico en «El proveedor de iniquidades Monk Eastman», una de tantas luces de su Historia universal de la infamia: «Arribaron a una decisión muy americana: confiar a un match de box la disputa. Kelly era un boxeador habilísimo. El duelo se realizó en un galpón y fue estrafalario. Ciento cuarenta espectadores lo vieron, entre compadres de galera torcida y mujeres de frágil peinado monumental. Duró dos horas y terminó en completa extenuación».

Probablemente, en esta nómina lunga no haya atrevido mayor que el mendocino Rodolfo Braceli, quien le tiró derechazos fallidos durante unas cuantas vueltas a su comprovinciano Locche. Braceli sucumbió en ese desafío pero triunfó en pintar al adversario: «En el terrible circo, Nicolino fue arrojado a los leones. Para sobrevivir, no trató de degollarlos. Y qué cosa, los leones tampoco se lo comieron. Se pusieron a conversar con él». A Locche le destinaron sus mejores verbos gentes como Ernesto Cherquis Bialo, Chico Novarro («que hoy pelea Locche en el Luna Park», canta en «Un sábado más»), Horacio Pagani, Daniel Guiñazú, Ulises Barrera, Gustavo Cordera, El Veco, Osvaldo Príncipi, Carlos Irusta. o Juan Sasturain, que la rompe: Juan Sasturain: «Locche rehuía el combate, pero no era precisamente un cobarde. Se trataba, como en el arte de la guerra oriental, de una saludable decisión estratégica».

Pesos pluma

A Locche también se le aproximó con palabras Abelardo Castillo, maestro de los maestros del cuento, hijo de un entrenador de boxeo, cuyo legado con boxeador protagonista es «Negro Ortega». Vaya a imaginar qué hubiera pasado si esa criatura literaria se cruzaba con el Laucha Benítez, de «El Laucha Benítez cantaba boleros», de Ricardo Piglia –otro maestro–, con el Néstor Parini que alumbra Liliana Heker –muy maestra– en «Los que vieron la zarza» o con Kid Ñandubay, que así está titulado un gran relato de Bernardo Kordon –siempre maestro–. Todo es conjeturable en un horizonte en el que caben desde «Cachito, campeón de Corrientes», el famoso tema de León Gieco, hasta las citas de Rodolfo Walsh al zurdo Eduardo Lausse en Operación Masacre y al asesinado Juan Zalazar en ¿Quién mató a Rosendo?. Aunque acaso no haya figura tan abarcativa como la de Eduardo Pavlovsky, hijo de un boxeador, cronista de Alí-Bonavena, actor-boxeador en la versión fílmica del Cuarteles de invierno de Soriano, fina pluma en su Historias del boxeo y dramaturgo con escenas en el ring en Cámara lenta.

El panorama alberga ensayos imperdibles. Allí se sitúan la biografía de Oscar Bonavena a la que Ezequiel Fernández Moores rotuló Díganme Ringo y los itinerarios de conmociones que hacen Walter Vargas en Manos enguantadas y Enrique Martín en Narices chatas. Me dicen Goyo, sobre Gregorio Peralta, de Juan José Zurro, o La pesada herencia, de Luciano Jurnet heredan esa impronta. Y El boxeo y yo, del experto Julio César Vila, es una mirada tan propia como sugerente. Como si no se le hubiera extraviado una sola de esas líneas, Roberto Fontanarrosa parió «Regreso al cuadrilátero», «Edmundo Cachín Medina» o «Miguel Armida, el pequeño titán». Qué bárbaro este tramo de ese cuento: «Pensé entonces en la nobleza que suele cobijar un deporte tan violento como el box y cómo dicha nobleza suele orlar con un aura especial a sus cultores. Como el aura dorada que parecía despedir Miguel Walter Armida, nuestro pequeño gigante, cuando a contraluz se alejaba pedaleando su bicicleta por las calles del pueblo».

Existe una antología de cuentos de boxeo que amerita la celebridad. La anudó Sergio Olguín y suma a Ana María Shua, a Alberto Vanasco y a Enrique Medina, entre otras firmas. Cross a la mandíbula se denomina y no parece factible elegir un nombre mejor. En el prólogo a Los lanzallamas, su tercera novela, Arlt sentenció: «Hay que escribir páginas que tengan la fuerza de un cross a la mandíbula». En la Argentina, algunas de esas páginas, fuerza plena, corazón estremecido, son de boxeo.