25 de julio de 2025

La cantante Araceli Julio falleció poco después de denunciar que el Estado había dejado de proveerle su medicación. Su caso hizo visible la crítica situación que atraviesan los pacientes oncológicos como consecuencia de los recortes en el área de salud.

Descuidados. Las últimas medidas ponen en riesgo la continuidad de los tratamientos.

Foto: Enrique Garcia Medina

Una semana antes de la gran marcha federal en defensa de la salud pública impulsada por trabajadores del Hospital Garrahan, una noticia causaba conmoción: la muerte de la cantante Araceli Julio, de 39 años, quien en 2024 había denunciado que el Estado había dejado de proveerle su medicación contra el cáncer. Su partida volvió a poner sobre el tapete la situación de pacientes oncológicos en la Argentina, en medio de reclamos salariales y presupuestarios en los principales hospitales, reestructuraciones que cobran forma de recortes y complicaciones para el acceso a tratamientos y medicamentos también en el sector privado.

Araceli, referente del ska y mamá de una niña y un adolescente, ya sabía que no tenía cura para su cáncer de mama con metástasis. Pero las ampollas que recibía hasta el parate del año pasado (dos cada 21 días, de cinco millones de pesos cada una) le permitían ganar tiempo y calidad de vida, según contó en un video que difundió por entonces para visibilizar su reclamo. La medicación se la daba hasta ese momento la ahora inexistente Dirección de Asistencia Directa para Supuestos Especiales (DADSE), disuelta por el Gobierno y reemplazada por la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC). Ante la falta de respuesta, ella judicializó su caso y ganó, pero el Ministerio de Salud apeló. El proceso se tradujo en demoras y dilaciones.

Casos como el de Araceli fueron los que llevaron a seis organizaciones de familiares y pacientes a denunciar la parálisis de la DADSE ante la Justicia, en abril de 2024. Hasta ese entonces se habían producido al menos siete muertes de pacientes oncológicos a la espera de medicación. En diciembre, el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2 ordenó al Gobierno de Javier Milei que resolviera los pedidos realizados por pacientes vulnerables a través de esa Dirección. En junio de este año, las organizaciones impulsoras del amparo colectivo –Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (ALAPA); Asociación Mucopolisacaridosis Argentina (AMA), Asociación Civil Sostén, Fundación Entrelazando Esperanza, Fundación Grupo Efecto y Asociación Civil Llegaremos a Tiempo– emitieron un comunicado para expresar su «profunda preocupación ante el incumplimiento reiterado por parte del Estado nacional del deber de acatar la medida cautelar dictada».

Un panorama oscuro

Sandra Cirone encabeza la ONG Llegaremos a Tiempo, que acompaña a pacientes con cáncer desde Villa Gesell. Más de un año después de aquella presentación colectiva de la que participó, considera que «el panorama es oscuro». En diálogo con Acción, Cirone señala que «cuando judicialmente se vieron complicados, desde el Gobierno disolvieron la DADSE y mandaron todos los trámites a DINADIC. Legalmente, quedamos a la deriva».

A partir de los reclamos se conformó una mesa de trabajo entre autoridades del Ministerio de Salud y referentes de las organizaciones que presentaron el amparo. Según la titular de Llegaremos a Tiempo, no hay certezas de que los planteos de las familias y pacientes estén siendo escuchados. «Están implementando una reglamentación que tiene más obstáculos que antes. Cuestionamos, por ejemplo, que cuando un paciente, tras las negativas en su municipio y provincia, llega a la DINADIC, deba iniciar un trámite de cero. Formularios, informe social. ¿Para qué, si al llegar hasta ahí ya se sabe que no tiene obra social? Antes no era tan engorroso», contrasta.

Entre los pacientes que acompaña desde su ONG se dio el caso de un joven con cáncer de pulmón cuya medicación dependía de la DADSE: la espera para recibirla fue de siete meses. En ese período el cuadro se agravó en una metástasis de cerebro.

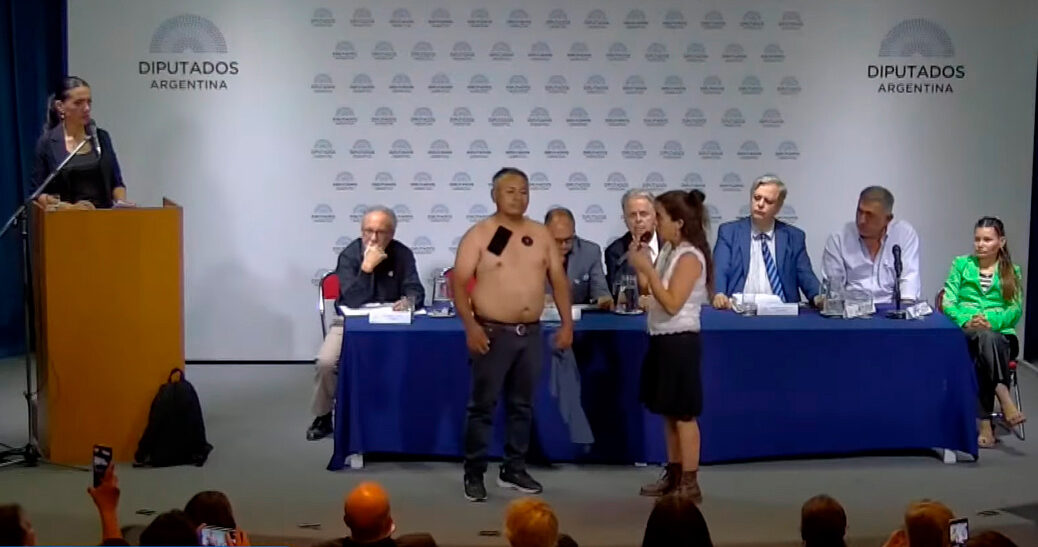

«Cada vez hay menos posibilidades de asegurar que las personas tengan acceso a un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno. No solo por los medicamentos, sino por recortes en hospitales. El Instituto Nacional del Cáncer (INC) era el organismo que aseguraba, por ejemplo, el acceso a tratamientos paliativos. Eso se perdió», lamenta.

Marcha Federal. En defensa del Hospital Garrahan y la salud pública.

Foto: Jorge Aloy

¿Absorción o disolución?

Un día antes de la muerte de Araceli Julio, el ministro de Salud, Mario Lugones, había informado a través de su cuenta de X que el INC «ya trabaja formalmente dentro del Ministerio». La «absorción» del organismo, como la llamaron, se había anunciado en marzo, pero se formalizó tres meses más tarde. Desde un primer momento especialistas advirtieron que la medida implicaba un riesgo para la continuidad de las políticas públicas sobre el cáncer. Entre ellas, el Programa Nacional de Cuidados Paliativos.

Desde el Ministerio de Salud aseguraron a este medio que el programa sigue vigente tras la «absorción» del INC. No es lo que plantean profesionales dedicados a asistir a pacientes en el final de sus vidas. «Despidieron a más de la mitad del plantel, el Programa de Cuidados Paliativos no existe o no tiene interlocutor, se redujeron las becas, se frenó el servicio de supervisión de equipos que se estuvieran gestando en las provincias. Todo está frenado», denuncia Ximena Arriola, médica de paliativos del Instituto Roffo, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especializado en oncología. Apunta además que «el INC tenía un sistema de provisión de opioides que está mucho más acotado ahora. Es increíble cómo mermó».

Los datos provistos por la cartera de Lugones confirman esa merma: mientras que en 2023 el Instituto envió al Roffo 12.000 ampollas de metadona y 64.000 de morfina, en 2024 fueron 3.000 y 20.000 respectivamente.

En tanto, personal del Roffo organizó recientemente un abrazo a la institución para advertir sobre los efectos del desfinanciamiento de las casas de altos estudios sobre los hospitales universitarios, como el Hospital de Clínicas. En el caso del Roffo, a esa falta de recursos se suma el corrimiento del INC.

«Hoy un litro de morfina cuesta 464.000 pesos. Ese litro a una persona quizás le dura un mes. Antes teníamos más cantidad y no pasaba tanto que las obras sociales no cubrieran, como ahora. La retirada de las obras sociales, sobre todo de las más pequeñas, es tremenda. No es algo pagable por ningún jubilado. Se puede hacer un trámite por vía de excepción, pero la última vez a un paciente le tardó 60 días. Son enfermos terminales o con dolor oncológico, no pueden esperar», resalta Arriola.

«El Instituto sigue proveyendo morfina líquida, pero otras medicaciones ya no. A veces conseguimos por donación de gente que trae al servicio lo que le queda cuando los familiares parten», relata la profesional. Además de la situación del INC, la médica cuenta que marcó un quiebre la quita de cobertura del 100% en medicación de PAMI y que tras la desregulación de obras sociales y prepagas la pérdida de convenios obligó a muchos pacientes a tener que pagar sus consultas.

«Si la obra social con la que se atendía perdió el convenio, todo se le cobra. Vemos la dificultad del seguimiento de los pacientes que ya tenemos, a veces porque no hacen la consulta paga o por lo caro del transporte. Y no es lo mismo que vayan a otra guardia: el seguimiento de una enfermedad oncológica es muy complejo», compara.

«Nos capacitamos para acompañar la angustia y el dolor, pero para eso necesitamos tener herramientas. Si no hay alivio del dolor y medicación que alivie, es realmente angustiante –describe–. Lo vamos pudiendo resolver, pero muy atado con alambre, poniendo todo el arte en el caso a caso. Es muy desgastante».