31 de marzo de 2025

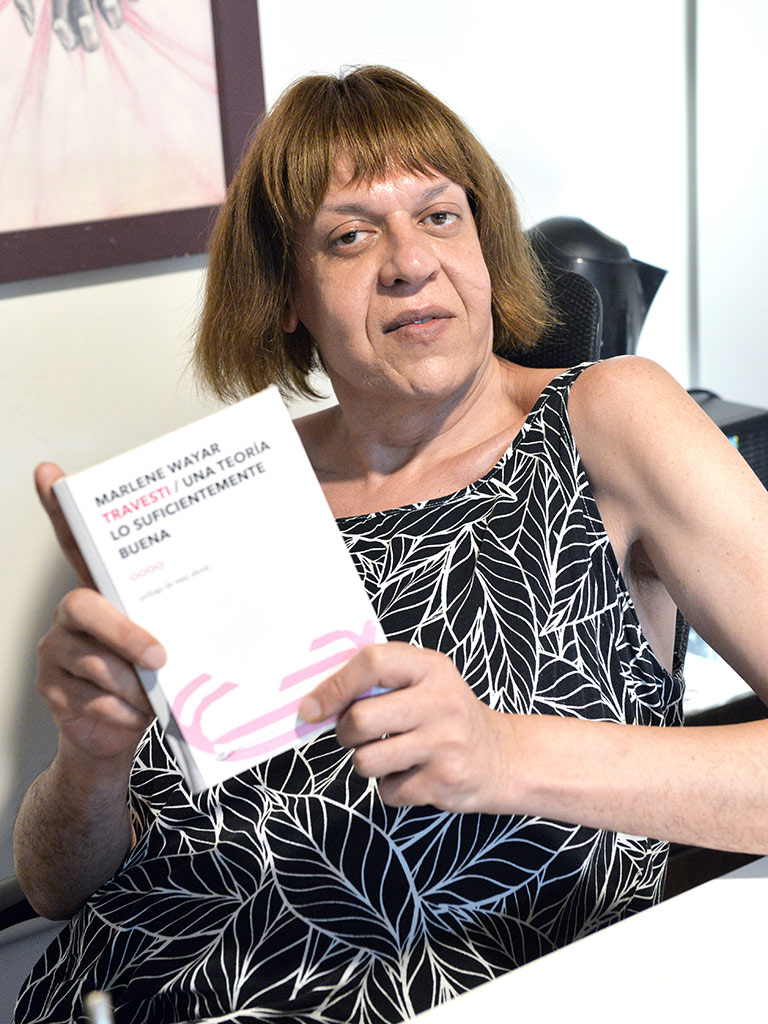

La activista y psicóloga social advierte sobre la violencia del Gobierno contra el colectivo trans y el retroceso en políticas de género. Las experiencias de lucha y el reclamo por una Ley de Reparación Histórica.

«Para nosotras la primera experiencia de exilio es de la familia heterosexual a la prostitución. Manifestamos nuestra manera de pensarnos a nosotras mismas y somos expulsadas de un hogar que no puede asumir la diferencia», dice Marlene Wayar. A partir de entonces, y con las diferencias propias de cada contexto, comienza «una lucha que es para toda la vida».

Psicóloga social y activista trans, Wayar habla con la claridad de la honestidad y la lucidez de la convicción. La situación que describe empieza muy temprano: «Crecimos naturalizando condiciones de persecución, de encierro y de violaciones de todo tipo. Esa lucha arranca entre los 8 y los 13 años que suele ser, en general, cuando asumimos nuestra identidad, aunque hoy les niñes expresan su disgusto antes, ya con el nombre, y lo manifiestan de diferentes maneras, muchas veces incluso antes de empezar a hablar, con ataques de ira y malestar».

Precursora en la militancia por el reconocimiento de las disidencias y en combatir la crueldad contra el colectivo trans, coordina la organización Futuro Transgenérico y dirige El Teje, la primera revista en América Latina producida desde una identidad travesti. Es cofundadora de la Red Trans de Latinoamérica y el Caribe «Silvia Rivera» y parte constitutiva de la Cooperativa Textil Nadia Echazú, un taller-escuela creado por su compañera Lohana Berkins.

En el Día Internacional de la Visibilidad Trans, Wayar subraya la importancia de la Ley de Reparación Histórica ‒proyecto que impulsó y que contempla la reparación por años de persecución sistemática al colectivo travestitrans‒, al tiempo que celebra la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista del 1 de febrero pasado, en la que una multitud se congregó para repudiar el discurso oficial contra la comunidad LGBT+.

‒¿Cuál es su mirada sobre el momento actual?

‒El disgusto y el espanto son muy grandes. Estamos excluidas del sistema. El 89% de nosotras estamos en situación de prostitución, a la que entramos entre los 8 y los 13 años. Siento que voy pasando de un estado a otro. Uno de estos estados es de incomodidad, un lugar que veo positivo porque te hace producir, moverte. El otro estado tiene que ver con el enojo, la indignación; un estado que no me gusta porque te ancla ahí. Me duele lo que vivimos y me duele la distracción de mis pares; me duele que mis compañeras tomen psicofármacos para olvidarse un poco de esta pesadilla. Estamos en medio de una vorágine que nos deja en carne viva y no nos deja pensar. Tenemos que buscar estrategias pequeñas para enfrentar las violencias, que son múltiples. Sé que estoy mal, que perdí la brújula, pero tengo la experiencia de que cuando pierdo la brújula, es con un otre que la puedo encontrar, incluso cuando pensemos diferente.

‒¿La Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista, del 1° de febrero, trajo de vuelta algo de esa brújula?

‒Esas experiencias tienen que ver con nuestra genética social, están en nuestra sangre, en nuestra memoria. La marcha fue maravillosa, como un despertar y una convocatoria a frenar el odio. Creo que esa manifestación fue el éxito de lo que no pueden derrumbar. Un maremoto de odio no puede venir a derrumbarlo todo. La violencia nos habita desde siempre y mis compañeras la viven de manera más explícita, mucho más al cruzar la General Paz. La crueldad es cotidiana y la persecución estatal hacia nuestro colectivo ha sido una constante, por eso insistimos con una Ley de Reparación Histórica.

‒¿En qué consiste ese reclamo?

‒La comunidad travestitrans ha sobrevivido a detenciones, torturas, violaciones y a todo tipo de violencias por parte del Estado, tanto durante la última dictadura cívico-militar como durante los años de democracia. A partir de la construcción de los edictos policiales se puede marcar un nuevo proyecto ya de un Estado con el propósito de eliminación de nuestra comunidad. Entonces comenzó una delimitación: quienes se visten de mujeres y quienes ejercen la prostitución. Esta sociedad ha cometido crímenes de lesa humanidad y ha construido un genocidio para con la comunidad travesti y eso lo tiene que reconocer y lo tiene que reparar. Hemos sido perseguidas y culpadas por ser algo que no podemos dejar de ser: una misma. Porque todo lo que me pasó no fue por ser Marlene Wayar sino por ser travesti.

‒En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, ¿qué hay que visibilizar más que nunca?

‒Hay que visibilizar esta conciencia a la que hemos llegado las personas travestis de que esta sociedad ha cometido un genocidio con nosotras, que es responsabilidad de todos, de todas, y que lo tenemos que dialogar. La reparación histórica tiene que ser individual y comunitaria. Y esa cuestión comunitaria, en conceptos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habla de la complejidad de la reparación: a la persona se la repara por lo perdido, pero también en lo simbólico.

‒¿Qué implica lo simbólico?

‒Por un lado, que yo pueda decir que estoy conforme con el esfuerzo que han hecho para reparar, porque no me pueden devolver el tiempo ni a mis amigas muertas. Y por otro lado, esta sociedad debe darme la garantía de no repetición, que los niños, las niñas, les niñes, no vivan la situación que nos tocó vivir y que las posibilidades de desarrollo sean en equidad, elijas la forma de transitar la vida que elijas. Esto es sumamente importante y no va a impactar en la comunidad travesti solamente sino que vamos a crecer como sociedad.

‒A través de un decreto, el Gobierno modificó la Ley de Identidad de Género. ¿Cómo entiende esta decisión?

‒Es todo un retroceso. Un Gobierno no puede administrar, legalizar u ordenar jurídicamente nada sin la participación de las organizaciones civiles que se van a ver afectadas por esas normativas. El argumento que sostienen ‒«quieren pervertir a les niñes hormonizándoles, operándoles»‒ es una mentira; esto nunca sucedió con la ley. Las mentiras son parte de la estigmatización del Gobierno, que busca fogonear el odio. Los beneficios de la ley son inmensos para contener por primera vez a una población no contemplada por el Estado, salvo en la punición.

El legado de Lohana Berkins

Pionera en la lucha por la identidad de género y una referente indiscutible de los derechos del colectivo travestitrans, Lohana Berkins fue la primera persona trans en conseguir un empleo estatal y en postularse como candidata a diputada nacional. Llamada la «comandanta mariposa», entre otras iniciativas impulsó la Ley de Identidad de Género aprobada en 2012 y creó la Cooperativa Textil Nadia Echazú, en Avellaneda, la primera cooperativa travestitrans.

«El deseo de Lohana era crear una cooperativa para sacar a las compañeras trans de la prostitución y la marginalidad, darles una herramienta de trabajo y promover la integración social», cuenta Gloria, hermana de Lohana y síndica de la Nadia Echazú. Que se inclinara por el rubro textil respondió a una decisión de hacer «ropa para todos los cuerpos».

La cooperativa brinda cursos de costura y capacitaciones; también asesoramiento jurídico y acompañamiento psicológico.

En tiempos de arremetidas contra la diversidad sexual y el desmantelamiento de las políticas de género, Gloria contrapone las banderas de «la lucha y la resistencia» de su hermana y enfatiza: «Hoy más que nunca hay que pelear por nuestros derechos, porque como dijo Lohana, “a la cárcel y a las calles no volvemos más”».