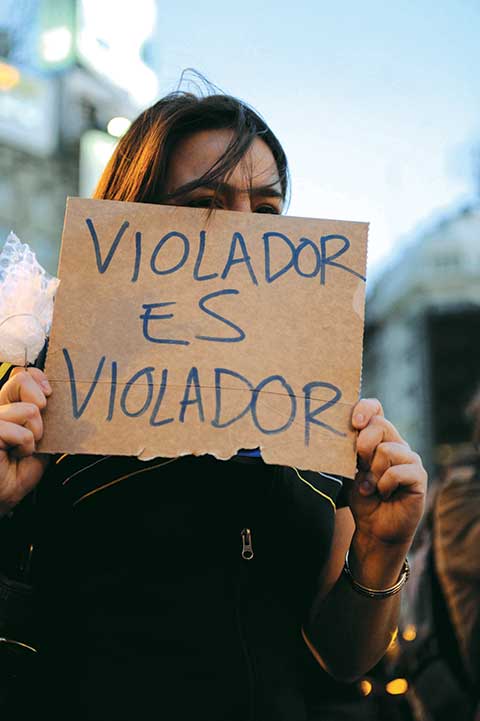

Contra un sentido común que solía considerarlos como hechos aberrantes cometidos por personas enfermas, los abusos y violaciones a niños, niñas y mujeres comienzan a ser vistos como resultantes de una sociedad patriarcal donde están en juego relaciones de dominación. Punitivismo y justicia.

12 de julio de 2019

De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación, en 2016 la tasa de violaciones en la Argentina era de 8,5 víctimas por cada 100.000 habitantes. En 2017 ese número aumentaba a 8,9 por cada 100.000, lo cual representaba un aumento del 4%. En tanto, la tasa de víctimas de otros delitos contra la integridad sexual pasaba de 21,3 víctimas por cada 100.000 habitantes en 2016, a 25,5 un año después, mostrando un incremento del 20%. Saber si ahora existen más abusos sexuales o violaciones que en otros momentos históricos no es sencillo ya que no hay registros que den cuenta de esto. Lo que sí es claro a todas luces es que este fenómeno pudo por primera vez en el último tiempo abandonar el lugar oscuro de lo no dicho, del secreto, muchas veces impuesto además por los victimarios. Los abusos y violaciones a mujeres, niños, niñas y adolescentes comenzaron así a revelarse como una de las expresiones más crueles de una violencia directamente vinculada con la matriz patriarcal de las sociedades contemporáneas.

Lejos de una mirada social que ubique el fenómeno dentro del entramado de relaciones de poder asimétricas, por mucho tiempo se instaló el discurso, de algún modo tranquilizador, de que quien comete un delito sexual es una persona enferma y monstruosa que se sale de toda norma social y que la única solución ante el problema es el castigo de los responsables. «Por un lado hay que tener en claro que el abuso o la violación es un acto disciplinador, y por otro, que no se trata de una cuestión sexual. El sometimiento sexual está utilizado como un pretexto o como el medio para ejercer abuso de poder, supremacía sobre el otro, porque el placer del abusador no está en la relación sexual sino en el sometimiento de la víctima. Ahora, cuando aparece un abusador, un violador, la sociedad dice “es un monstruo, hay que matarlo, castrarlo, meterlo preso para toda la vida”. Esto solo soluciona situaciones particulares, la sociedad convierte en monstruos a estos individuos para no hacerse cargo de que es ella misma, junto con la cultura, la que genera estas subjetividades abusadoras, golpeadoras, violadoras o femicidas. El supuesto monstruo es un producto social», sosiene en diálogo con Acción Jorge Garaventa, psicólogo diplomado en Prevención y Asistencia de la Violencia.

No obstante, señala Garaventa, «esto no implica retacear en lo más mínimo la responsabilidad individual. Quien comete un crimen de estas características lo hace a conciencia y tuvo la posibilidad de hacerlo o de no hacerlo. Lo que no hay que perder de vista es cómo se generan estas subjetividades, es decir, con sometimiento, con violencia, con la discriminación de la mujer, con la naturalización de los abusos, con los roles estereotipados, con la educación clásica y estigmatizando a las mujeres que luchan llamándolas feminazis», asegura.

El lugar menos seguro

De acuerdo con datos difundidos por UNICEF Argentina, el abuso intrafamiliar de niños, niñas y adolescentes es el tipo de maltrato infantil menos denunciado. La información recopilada por esta organización en distintos países de la región de América Latina y el Caribe muestra que entre el 70% y el 80% de las víctimas de abuso sexual son niñas, que en la mitad de los casos los agresores viven con las víctimas y en tres cuartas partes son familiares directos.

«Hay una universalidad del abuso sexual, lo podemos encontrar en otros momentos históricos, con el tráfico de mujeres, con la violencia sexual que está presente en las guerras, lo que sucede es que hay sociedades en las que tendencialmente es más alta la violencia sexual que en otras, pero siempre está presente. Es importante ver el fenómeno como producto de una cultura patriarcal en la cual hay un mandato por el cual ciertas masculinidades fragilizadas tratan de cumplir con los estereotipos, con las identidades machistas, donde la violencia es un camino y una manera de expresión de esa imposibilidad de concretar esa masculinidad hegemónica», sostiene Catalina Arango, socióloga y docente del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES), de la Universidad de San Martín (UNSAM) e integrante del grupo de estudios Sexualidades, Géneros y Violencias que funciona también en la UNSAM.

Para Arango, los casos de abuso y violación siempre pueden ser encontrados dentro del círculo cercano, basta con charlar del tema para que las experiencias salgan en el relato. «Si una hablara con sus amigas, con su familia, siempre vamos a encontrar casos de abuso y violación en nuestro círculo más cercano, esos hombres pueden ser perfectamente nuestros padres, hermanos, mejores amigos o parejas. No son personajes monstruosos y aislados, sino que pertenecen a esta cultura en la que estamos envueltos», indica la socióloga.

El mito cultivado casi románticamente de que la familia es el lugar más seguro para un niño o niña pierde fuerza al observar las cifras dadas por organizaciones como UNICEF. «Es muy fuerte el dato que indica que los abusos y las violaciones se producen en el ámbito familiar mayoritariamente, esto implica padres, amigos, conocidos de la familia y vecinos. Allí hay una muestra muy clara de lo que son esas relaciones de poder y del lugar que ocupa el cuerpo de las mujeres y de las disidencias feminizadas en el imaginario social, pero también en la matriz heterosexual, por eso me parece que el foco a trabajar no es solo los y las personas en términos individuales, sino pensar cómo se puede desarrollar un trabajo de prevención en forma más colectiva», señala, consultada por Acción, María Alicia Gutiérrez, docente e investigadora de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA

Otro de los relatos que por mucho tiempo se instaló dentro del imaginario social es el que convierte en víctimas de su propia historia a los abusadores sexuales. Así, frases como «también fue abusado de chiquito» o «les hizo a otros lo que le hicieron a él» circulaban despertando cierta compasión por quien había cometido el delito. No obstante, como ocurre con muchas otras verdades instauradas, estos datos no se sostienen con ningún tipo de estudio que los avale.

Detrás del mito

«En Argentina la experiencia clínica muestra algo distinto al discurso que asegura que los abusadores fueron abusados de niños. Esto de que los abusadores han sido niños abusados es un argumento inventado por los abogados de los abusadores y uno de los mitos que más circula en la sociedad. Lo concreto es que cuando una persona padeció abuso sexual, está muy lejos de convertirse en un abusador; al contrario, tiene más probabilidades de volver a ser abusado. Si no fuera así, dado que la mayoría de quienes padecen abuso son las mujeres, el 90% de los abusadores no serían varones, como de hecho ocurre. Clínicamente, el abuso es una devastación tan grande que la recuperación abre muchos caminos, pero no el de convertirse en abusador. La mayoría de los abusadores tienen conciencia del acto que están haciendo, por eso el secreto, por eso las amenazas, por eso se toman meses y años para seducir a la víctima», subraya Garaventa.

«Para la antropóloga Rita Segato, en un abuso hay un acto disciplinador entre pares, sería como una suerte de pacto de caballeros, en el sentido de que la violación sería mostrarles a los pares la potencia y la posibilidad de llevar a cabo este acto. Yo no estoy muy segura de esto, creo que las violaciones, el uso y abuso del cuerpo de las mujeres y de las disidencias y lo que es resignificado socialmente como “lo más débil” tiene que ver con las lógicas patriarcales, con los procesos de socialización en esas lógicas y con el lugar que los y las sujetas adquieren en el proceso de socialización dentro de la estructura o matriz capitalista heteropatriarcal. Por otro lado, muchos estudios vienen mostrando que este tipo de situaciones, en líneas generales, se dan donde hay una relación de poder asimétrica», sostiene por su parte Gutiérrez.

La imposibilidad de denunciar un abuso sexual está íntimamente relacionada con el hecho de que la mayoría de las veces, quien comete este delito pertenece al círculo íntimo de la víctima. Por otro lado, aun si se lograra la denuncia, el camino a recorrer es arduo y no siempre la Justicia logra reparar el daño.

«Creo que hay que tener una visión de género y de derechos frente a estas problemáticas. No alcanza con una acción meramente punitivista, no digo que no haya justicia, sino que el trabajo tiene que ser más colectivo, con la familia, la comunidad, centrado en las acciones y espacios que trasciendan lo individual», sostiene al respecto Gutiérrez.

En la misma línea, Arango refiere que para desarmar ese modelo patriarcal no se puede pensar en un solo factor sino en un conjunto de relaciones que hay que cuestionar. «No podría decir si los modelos de rehabilitación para quienes cometen delitos sexuales funcionan o no, ahora, desde la prevención, desde el cambio cultural, hay cosas que se pueden hacer: implementar la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, que la agenda pública también esté transversalizada por el género, apoyar las movilizaciones sociales desde el feminismo, terminar con el lenguaje sexista y atender las relaciones desiguales de poder; hay que buscar otros caminos donde las relaciones sociales sean más horizontales», asegura Arango.

Transformación colectiva

En tanto, Garaventa sostiene: «La cárcel no es más que un perfeccionamiento del machismo y de las distintas formas de delinquir. Hay que tomar seriamente la cuestión terapéutica, tiene que ser en los ámbitos carcelarios y no como un pretexto para acortar la pena; una cosa tiene que ser independiente de la otra. Además, lamentablemente por experiencia, somos muy pesimistas respecto de la posibilidad de recuperación de estas personas, por eso el eje tiene que estar puesto en la prevención desde el ámbito de la educación, y en lo terapéutico hay que hacer hincapié en jóvenes que ejercen violencia, abordando los noviazgos violentos. Hay que trabajar con los chicos y chicas en la primaria y en el jardín de infantes, adecuando los lenguajes, empezar a hablar también de qué es el patriarcado y de qué manera incide en cada uno de nosotros –concluye Garaventa–, porque si no queda en claro esto y si no se empieza a cuestionar severamente esto de criar machitos celestes y niñas rosas, el problema va a seguir dando vueltas».