Pocas frutas, verduras y pescado; exceso de harinas y productos superprocesados; la dieta de los argentinos se empobrece por razones económicas, pero también por factores culturales. Hay menos desnutrición pero crece una nueva forma de malnutrición, enmascarada por el sobrepeso.

26 de septiembre de 2017

No es fácil descifrar cómo funciona eso que a veces se da en llamar «sistema alimentario». Argentina exporta 20 veces más alimentos de los que importa y su geografía ofrece todas las variedades de productos posibles en calidad y cantidad, pero en el medio están la industria, el mercado y los vaivenes económicos, haciendo que los tristes espectáculos de la leche arrojada por los tamberos a las rutas o el desechado de miles de pollos convivan con las carencias nutricionales de buena parte de la población. Según la FAO, organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el acceso de los argentinos a las frutas y verduras (apenas 386 gramos por día) está entre los más bajos de Sudamérica, lo que vuelve más dramáticos los periódicos «frutazos» de los productores del Alto Valle rionegrino. Anualmente, los buques que pescan en el Mar Argentino descartan 140.000 toneladas de pescado fresco por incapacidad para procesarlo: equivale a la mitad del pescado que llega a la mesa de los argentinos. Un alimento especialmente recomendado por su perfil de grasas, cuyo consumo en el país –que exporta más pescado que carne de vaca– es de 16 gramos por día y solo supera en la región a Bolivia y Paraguay, los únicos países de América que no tienen litoral marítimo.

Considerando la poca importancia de la soja –el principal cultivo– en la dieta, la hipótesis intuitiva de que cada pueblo consume lo que su tierra le brinda no parece funcionar. El informe que la FAO presentó en febrero –Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional– da cuenta de la caída de los precios promedio en commodities, metales y petróleo de 2013 a la fecha, mientras que el precio de los alimentos casi no sufrió variaciones. Lo que significa que en todas partes, comer le está costando más a la gente en general, y en los países exportadores de materias primas en particular. Súmense a eso las noticias que diariamente hablan de la retracción en el consumo en la Argentina.

Sin embargo, los indicadores de desnutrición en la región bajaron en el último cuarto de siglo de más del 15% a menos del 5%. No es que la situación haya mejorado: se complejizó. La malnutrición hoy aparece enmascarada por la obesidad y el sobrepeso, que a la carencia de minerales, vitaminas y otros nutrientes esenciales añade el exceso de hidratos de carbono simples y refinados, azúcar y grasas saturadas, que con los años llevan a un conjunto de trastornos metabólicos que desembocan en diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, mayor propensión al cáncer e insuficiencia renal. Lo realmente grave es una creciente epidemiología que se concentra en los sectores económicamente más vulnerables y condiciona la salud presente y futura de millones de argentinos.

Nuestro país se destaca en los mapas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el de mayor tasa de obesidad de América Latina (26,7%), y con un índice de sobrepeso que supera al 60% de la población. En 2005 el Ministerio de Salud creó la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) que dio cuenta, entre otras, de serias carencias nutricionales en niños y mujeres en edad gestacional, pero esta herramienta del Estado no tuvo continuidad. Hubo también iniciativas exitosas de cara a la industria, como la reducción de sodio en el pan (primero por convenio con las panaderías, después por ley), la reducción progresiva de las grasas trans hasta su eliminación en 2014 y la sanción de la ley de «kioscos saludables» en las escuelas, que aún espera ser implementada. Luego, el actual gobierno creó una Dirección de Alimentación Saludable a cuyo frente puso al médico Alberto Cormillot, quien el pasado 4 de abril renunció al cargo: «Nunca tuvimos presupuesto», se quejó.

La FAO evalúa si una población está nutrida o no en base al requerimiento diario de calorías por persona, lo cual es razonable ante una extrema situación de vulnerabilidad en la que hay que garantizar el acceso a la comida diaria. «En la Argentina hay problemas de acceso a alimentos, pero el tema es a cuáles», observa Ianina Tuñón, socióloga y coordinadora del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde utilizan indicadores más complejos que tienen en cuenta tres niveles de «inseguridad alimentaria».

En el primero de ellos, el más leve, están las familias que redujeron la cantidad de alimentos que compran, o que se pasan a segundas marcas. Las familias donde los adultos empiezan a reducir su ingesta y pasar la experiencia de hambre –«generalmente, primero las mujeres, luego los hombres», apunta Tuñón– conforman el segundo nivel, mientras que cuando la experiencia de hambre alcanza a los niños (y además no reciben ayuda alimentaria) se habla del tercero y más grave nivel de inseguridad alimentaria, en el que hoy se encuentra un 5% de los niños de la Argentina. «Si consideramos que también están pasando por una situación de hambre los que han recibido ayuda alimentaria –señala la socióloga–, estamos en un 20%».

Las desigualdades más evidentes entre los estratos de niveles socioeconómicos altos y bajos se dan en el acceso a lácteos, frutas y verduras. «El acceso a carnes es más extensivo en la población argentina», aclara Tuñón, aunque señala que aparecen diferencias en las calidades, ya que «los chicos en condiciones de pobreza consumen carnes con mucho mayor contenido graso».

Estos chicos, además, no desayunan –hoy todos los nutricionistas ponderan las ventajas nutricionales de un buen desayuno– ni logran «cumplir» con la porción diaria recomendada de frutas, de verduras y de lácteos. Eso sí: en los cereales consumidos en forma de harinas, panificados y productos superprocesados prácticamente no se registran diferencias de acceso entre las clases sociales. En conclusión, existe una «dieta de los pobres» con un perfil claramente coincidente con el régimen alimentario que predispone a la población hacia los trastornos metabólicos causantes de las principales enfermedades no transmisibles.

Por supuesto que en ese combo intervienen además factores genéticos (que hacen que cada cuerpo responda diferente a la dieta), sociales y culturales: «A medida que crecen –remarca Tuñón–, los chicos se van socializando en prácticas que no son saludables, y es muy difícil revertirlas después».

El caso es que en esos hábitos y en la representaciones sociales sobre el comer también tallan las diferencias de clase social, tal cual lo anticipaban hace más de una década los estudios de campo de la antropóloga Patricia Aguirre, y ahora lo reconfirman nuevos estudios cualitativos que dan cuenta de tendencias establecidas: «Entre los niños que viven en countries como Nordelta, las mamás están construyendo a través de la comida una manera de identidad, si se quiere, con alimentos orgánicos que ellas preparan en las viandas, o se arma una rueda en la que alguno de los padres va a buscar a los chicos y los llevan a comer a una casa, y otro día a otra, de manera que se respeta el valor de los alimentos y también la comensalidad», describe Tuñón.

Muy diferente es el caso de los que no ven a sus mamás cocinar, no tienen habitualmente alimentos en la heladera y dependen de la comida que reciben en los comedores escolares. Estos últimos, así como las coberturas alimentarias que brinda el Estado, «pueden ser un lugar de transformación de hábitos», sostiene Tuñón, aunque hoy por hoy en general «tienen un solo componente de lácteos y no tienen componente de fruta, o no tienen una variedad tal que [las frutas y verduras] sean realmente una opción: están mucho más cargadas de alimentos con muy alto valor calórico».

Si es más sano es más caro

Las variables que conforman este cuadro de situación son muchísimas, es cierto, pero para una familia comer sano cuesta casi el doble. El cálculo de la Canasta Alimentaria Saludable (CAS) que realiza la cátedra de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires (UBA) lo reconfirma en octubre y mayo de cada año. «Hoy en día, pretender que el indicador de insuficiencia alimentaria frente a esta problemática nutricional sea una canasta básica mínima es estar a destiempo: el derecho a la alimentación tiene que ser el derecho a una alimentación saludable», fundamentó el licenciado Sergio Britos, titular de la Escuela de Economía que funciona en la Facultad de Medicina de la UBA y elabora este índice, cuyo valor más reciente es de 11.510 pesos, contra alrededor de 5.986 pesos que costaba entonces la Canasta Básica Familiar del INDEC.

La CAS, explica Britos, «cubre la totalidad de los requisitos que se esperan de una dieta sana, lo que hace que esté compuesta por mayor cantidad y calidad nutricional de los alimentos», mientras que «la Canasta Básica contempla los mínimos requerimientos calórico-proteicos, y el concepto de que sea económica hace que se pierdan algunos atributos que hacen a la calidad nutricional». La canasta del INDEC «es mucho más monótona en su conformación, disarmónica en cuanto a la distribución de los grupos de alimentos, con una proporción más alta que lo razonable de hidratos de carbono muy refinados, que son en definitiva los alimentos de costo más bajo, y con una cantidad insuficiente de frutas, de verduras, de granos o de cereales integrales, que están asociados a una dieta saludable».

Tuñón. «Los chicos pobres consumen carnes con mucho mayor contenido graso.»

«Creemos que le compete a la industria disminuir el contenido de algunos ingredientes que están en cantidades elevadas, pero por otra parte hay un fenomenal trabajo necesario de cambio de hábitos en la población, tendiente a que comamos más razonablemente en términos cuantitativos –resume el nutricionista–. En la comida al paso, los tamaños de las porciones que se ofrecen son absurdamente grandes».

Una industria que se reinventa

A mediados de 2016, la Dirección General de Desarrollo Sustentable del gobierno porteño suspendió el programa «Mi escuela saludable», llevado adelante en escuelas públicas por el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI, por sus siglas en inglés) y destinado a combatir el sobrepeso infantil promoviendo el consumo de frutas y verduras y la actividad física. El motivo fue la protesta de los padres de una asociación cooperadora, inquietos por la lista de empresas que patrocinan al ILSI: Coca-Cola, Monsanto, Dow Chemical, Mondelez (galletitas y golosinas) entre otras, en abierto desafío a cualquier elemental noción sobre conflictos de interés. Lo cierto es que a través del sector de las fundaciones y otras ONG, la industria busca hoy una política activa de blanqueo de imagen. Aun cuando algunas siguen repartiendo snacks y gaseosas a la salida de las escuelas, quieren dejar de ser los malos de la película, y hasta piden pista en la elaboración de políticas alimentarias públicas, un área de la que el Estado se aparta.

En diciembre pasado, la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) –que integra cámaras empresarias productoras de alimentos envasados y frescos– firmó un convenio marco con los ministerios de Salud y Agricultura de la Nación para «promover la alimentación equilibrada y los hábitos de vida saludables». El acuerdo prevé un trabajo conjunto en una serie de ejes que incluyen la composición de alimentos y bebidas, «el rotulado, la publicidad, el marketing y los entornos escolares», así como «brindar adecuada educación a la comunidad, en especial a los niños, a través de escuelas, y de la capacitación de los consumidores para ayudar a mejorar sus hábitos y a tomar decisiones sobre su dieta». El empresario Daniel Funes de Rioja, presidente de COPAL, recordó que las recientes políticas de reducción de sal y la eliminación de las grasas trans «se llevaron adelante en un marco voluntario y gradual, en el que se consensuó para después regular».

Si bien al ser consultada al respecto la COPAL no dio detalles de qué medidas concretas se proyectan, parece claro que el sector busca tomar la iniciativa, en medio de un contexto en que instituciones como la FAO y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a nivel internacional, ponen la mira en la responsabilidad de la industria en la pandemia de obesidad. En esa sintonía, también EE.UU. prohibió las grasas trans, y la venta de alimentos ultraprocesados en ese país bajó casi un 10% entre 2000 y 2013 (aunque sigue en 300 kilogramos anuales por persona, cuando en nuestro país es de 185 y el promedio de América Latina es de 130, pero con tendencia al alza), reflejando cambios recíprocos en la oferta y en los hábitos de consumo. De hecho, el 90% de la producción argentina de alimentos orgánicos y ecológicos –sin procesamiento–, sin semillas transgénicas ni agroquímicos– sale con destino a públicos atentos a la «opción saludable», pero que además pueden pagar más por ellos, allá en el primer mundo.

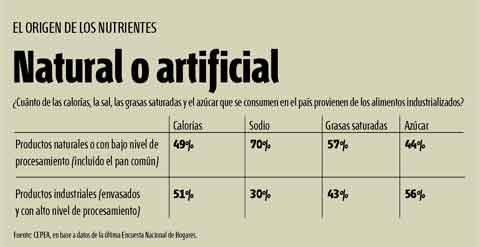

«Los sistemas alimentarios en el planeta en los últimos años han ido cambiando tanto en la forma de producir alimentos como en la forma de comercializarlos y de consumirlos. De esto surge que estamos disminuyendo el consumo de productos naturales o mínimamente procesados y los estamos reemplazando por alimentos más procesados, hasta el punto de que están aumentando notablemente los ultraprocesados, y esto consecuentemente afecta a los niveles de salud», describe Sebastián Laspiur, consultor de la OPS y exfuncionario del área de Prevención de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, bajo cuya gestión se llevaron adelante las mencionadas medidas de regulación en conjunto con la industria.

«Lo que se busca hoy es que ningún producto deje de existir, sino que el patrón alimentario vaya variando –señaló Laspiur–. Hace unas décadas las bebidas azucaradas y las comidas rápidas se consumían solo en circunstancias especiales, pero hoy han desplazado a otros alimentos, y lo que se debe cambiar es el hecho de que el patrón alimentario se base en estos alimentos».

La producción con ingredientes baratos y la mayor vida útil de los alimentos envasados respecto de los frescos ofrece ventajas de rentabilidad para las empresas; hoy la FAO les sugiere a los Estados, por ejemplo, regular la producción y el comercio de alimentos usando el sistema impositivo como herramienta. El reciente Panorama de la Seguridad Alimentaria elaborado por FAO aboga también por el etiquetado de alimentos (especificando la cantidad de azúcar, a lo que hasta ahora el Código Alimentario Argentino no obliga), la claridad del etiquetado, y también por la regulación de la publicidad dirigida a niños y la exposición a alimentos no saludables.

Muchas compañías buscan adaptar su imagen a ese contexto y a las nuevas preferencias de los consumidores. Y las más grandes son las mejor posicionadas para hacerlo. Britos afirma que hoy muchas de ellas –especialmente las transnacionales, en respuesta a la política de sus casas matrices– reducen motu proprio los contenidos de sal, azúcar y grasas de sus productos, solo que «muchas veces prefieren no comunicarlo porque piensan que es un mensaje contradictorio para la gente, porque si ahora te digo que soy bueno, ¿es porque antes era malo?».

El interrogante parece darse respecto de las empresas de menor porte o espalda financiera, para las que cada cambio puede implicar reestructuraciones de costos o bien el riesgo de perder la preferencia de sus consumidores. Además de ser un agente de sabor, el sodio es un conservante barato. Una reducción de su contenido en un producto implicaría la necesidad de usar algún otro conservante más caro. «Y ahí –señala Britos– entran en juego cuestiones que tienen que ver con la competitividad de la industria, obviamente las grandes empresas están en mejores condiciones de afrontar estos cambios que una pyme o una empresa pequeña». Es otro de los motivos por los que el tema de qué comemos no puede quedar solo en manos del mercado.