21 de junio de 2024

Horacio Convertini (Buenos Aires, 1961) es periodista, guionista y escritor. Entre otras distinciones, recibió el Premio Municipal de Literatura de la Ciudad de Buenos Aires, bienio 2008/2009, por su libro de cuentos Los que están afuera y el Premio Celsius a la mejor novela de ciencia ficción de habla hispana, que otorga la Semana Negra de Gijón (España), por Los que duermen en el polvo (2018). Como autor de literatura infantil y juvenil, obtuvo el Premio Sigmar por su novela Terror en Diablo Perdido (2013). Su último libro es La exactitud del dolor (novela, 2024).

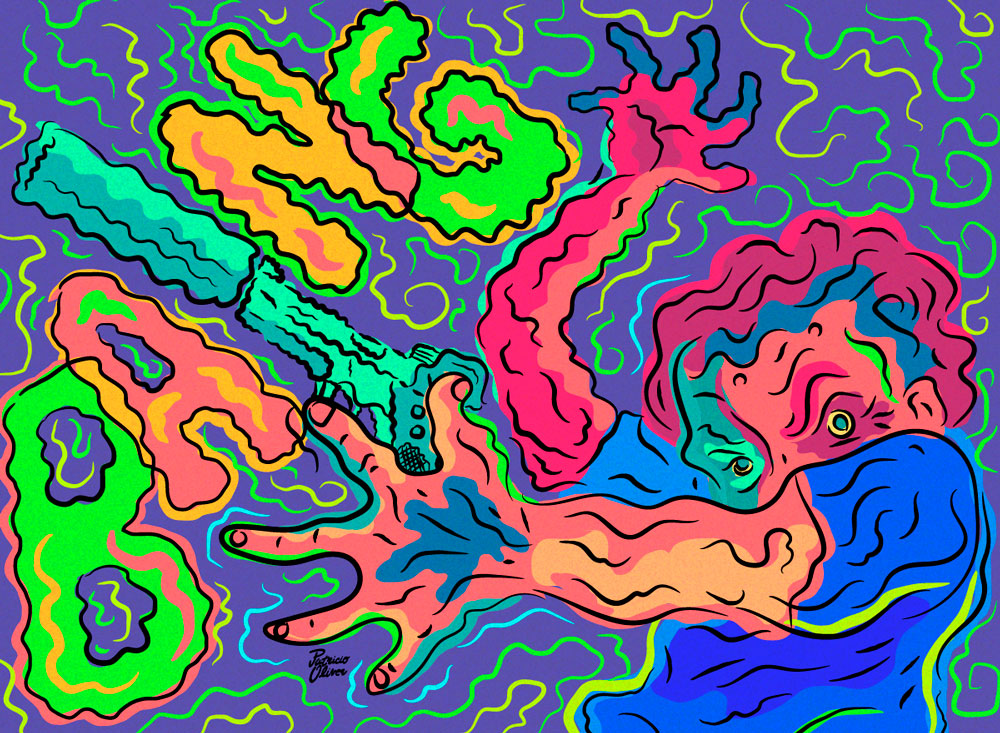

Sabe que el tipo va a llegar en cinco minutos. Cinco minutos: poco tiempo si es lo que te queda de vida; demasiado, si sos el que espera con una pistola escondida bajo la ropa. Por un momento se siente ridículo. Antes no filosofaba. Antes –hace muy poco– su pensamiento estaba regido únicamente por la acción. Una orden a ejecutar, un problema logístico a resolver y su mente que se concentraba en la elección del procedimiento más limpio, más seguro. Ya no, por culpa de la mano. La puta mano. Y para no pensar en ella –le desconfía, le teme– se pone a repasar por enésima vez los movimientos:

Uno. El tipo dobla con el Honda Civic en la otra esquina.

Dos. A veinte metros, tuerce la dirección a la izquierda y sube la trompa a la vereda. Un portón de chapa negra absorbe la luz de los focos.

Tres. El tipo baja, deja la puerta del auto abierta; la música del estéreo a todo lo que da.

Cuatro. Abre la cerradura, levanta el portón. Los rieles no están engrasados y chillan.

Lo que pase después ya no importa, porque lo que importa (la rutina que debe repetirse) termina en ese instante: con el tipo de espaldas a la calle, los brazos acompañando el ascenso de la chapa negra. Un balazo y listo. De 9 milímetros, en la nuca. La pistola tiene silenciador. La música que salga del auto se tragará el ruido como una boa a una rata.

Se pregunta qué puede alterar lo previsto. Que llegue acompañado. O que la esposa salga a recibirlo. O que a un vecino se le ocurra sacar la basura justo en ese momento. Contingencias que se resuelven fácil: un balazo extra, otro susurro de muerte. El único peligro real es la mano. Abre y cierra el puño. Tamborilea con los dedos en el aire igual que un pianista practicando digitación.

Pensar que comenzó como un cosquilleo de nada. Una corriente eléctrica que le iba tomando la palma, la muñeca, el brazo entero. Un cosquilleo, sí, de músculo dormido. Los años, decía, mala circulación, igual que mi vieja. Pero de a poco el temblor se le fue haciendo más intenso, más frecuente, y decidió ir al hospital. El médico era un pibe con los ojos inflamados por una telaraña roja de cansancio. Leyó los análisis en silencio, meneó la cabeza y soltó el diagnóstico casi con desprecio. Él escuchó el nombre de la enfermedad y se acordó de un boxeador famoso, que en su tiempo había sido invencible y que por culpa del mismo mal había quedado reducido a un fantasma vacilante. Daba lástima verlo temblar como la sombra de una vela. Se imaginó así y negó todo, este pendejo se equivoca, dice cualquiera, y lo mandó a cagar.

No sabe el nombre del tipo. Ni de qué trabaja. No sabe qué ha hecho o qué no debe hacer, la razón de la condena. Mejor, porque eso no cuenta en su tarea y evita el riesgo de la culpa. Él solo pide fotos, direcciones, un informe básico de desplazamientos que luego corroborará en persona con jornadas interminables de vigilancia discreta. Mata de la misma manera que sanan los médicos o perdonan los curas: sin pensar quién es el otro, sin evaluar si lo merece o no.

Mira el reloj. Ya es la hora. Mete la mano en el bolsillo de la campera. Saca el arma. Aprieta el brazo contra el cuerpo y ocurre. Es el esbozo de una sensación. Una irregularidad casi imperceptible. Le parece que el movimiento no ha respetado el dibujo natural. Que resultó más lento, más torpe, como si la mano fuera de madera. No está seguro, duda. Pero la duda basta, tiene el efecto de un acero al rojo. Hace bascular la cabeza para aflojar la tensión de los músculos del cuello. Gira los hombros de atrás hacia delante. Las articulaciones le crujen. Sacude el brazo armado como si quisiera desprenderse de algo.

A veces le agarra de noche: el cuerpo rendido sobre la cama, el pensamiento diluido en la niebla de la modorra y la mano como si estuviera batiendo una coctelera. Sola, anárquica. Entonces presiona la almohada sobre ella con toda la rabia de la que es capaz. Cierra los ojos como si en vez de pestañas tuviera dientes y pudiera morder las lágrimas que le saltan de impotencia. Trata de concentrar hasta el último gramo de fuerza en ese ente indócil, el enemigo interior y difuso al que hay que asfixiar antes de que termine con uno. Porque uno es lo que hace. Y lo que él hace no admite ciertas defecciones. Son la diferencia entre la libertad y la cárcel, entre la vida y la muerte. Entre ser y no ser.

Se da vuelta. José está dentro del auto, el motor encendido, las luces apagadas, las patentes falsas. Acaso haya notado algo. Siempre detrás, José. Cuando él doble la esquina para matar al tipo, su amigo arrancará y lo seguirá a marcha lenta. Lo recogerá luego del disparo y acelerarán hasta perderse en la noche. José no sabe. Tal vez lo imagine, pero no sabe. Una madrugada, estaban tomando ginebra y jugando a la generala en el bar de Nunzio. A él le agarró el temblor y el cubilete cargado se le fue al piso. Se agachó para levantar los dados y fue peor: la mano se convirtió en una garra inmanejable, una pinza de piedra que no acertaba a cerrarse sobre el objeto elegido. José primero se cagó de risa, pero luego se puso blanco. Estás bien, le preguntó. Y él dijo sí, lo que pasa es que tomé mucho. Del tema no se habló más, aunque desde ese momento José no para de mirarle la mano, sobre todo cuando están sobrios. Él cree en cosas raras. Está arrepentido de un trabajo que hicieron juntos. Un niño. José dice que era el hijo de un gitano y que el motivo fue un ajuste de cuentas contra su padre. Alguien le contó que en el funeral del chico las mujeres maldijeron a los asesinos y sellaron su desgracia con un extraño rito de sangre y cenizas. Ahora hay algo que le arde en el estómago, una brasa que le hace vomitar una bilis verde manchada de sangre, y asegura que es culpa de la maldición. ¿Y si lo mío también es una maldición?, piensa. ¿Es mejor eso o una enfermedad terrible? ¿Qué se puede conjurar más rápido y de una manera definitiva?

Una luz asoma en la otra esquina. El Honda Civic. Se toca la visera de la gorra. La señal convenida con José. La calle está desierta. El escenario ideal. Tranquilo, tranquilo, todo está bien, todo va a salir bien. El Honda tuerce la dirección y se monta a la vereda. El tipo baja. Seguro, ciego de confianza, envuelto en el son de una salsa. Se ven las caras, se ven las caras, pero, pero nunca el corazón. Ahora, se dice, pero el recuerdo de la vez anterior le estalla como un flash: necesitó tres balazos, fue un trabajo imperfecto, sucio, indigno, no debe ocurrir de nuevo. Avanza. Chirrian los rieles del portón negro. Lo tiene al tipo de espaldas, regalado, los brazos en alto. Le pide a Dios dos o tres segundos de gracia. Ser el que ha sido.

Levanta el brazo. Tensa el dedo sobre el gatillo. Piensa en el médico, en el niño, en la maldición, en la sombra de una vela. Dispara.