5 de junio de 2024

Con el regreso de La vis cómica a la cartelera del CCC, el dramaturgo evoca el preciso momento en el que decidió dirigir sus propias obras. Política, cultura y teatro.

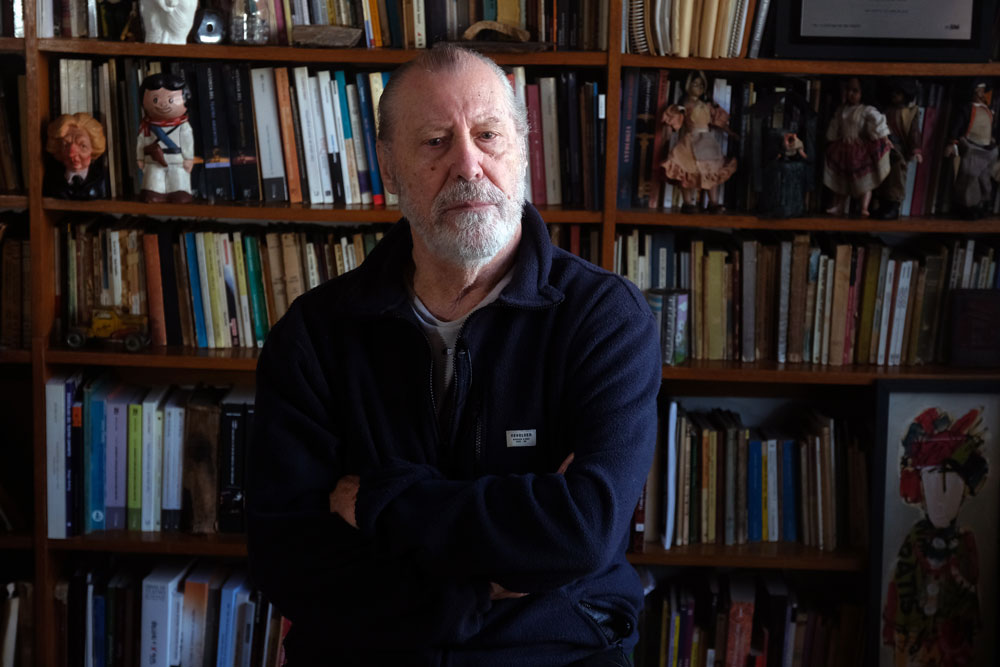

Mauricio Kartun es uno de los dramaturgos contemporáneos más exitosos, prolíficos y en sintonía con su tiempo. Aunque no tiene celular, usa el Messenger de Facebook como si fuese WhatsApp, contesta de inmediato y piensa en esa red social para, posiblemente, publicar por capítulos una historia con formato de folletín. Es un hombre cercano, afable, divertido, jovial a sus 77 años, con su pelo coquetamente peinado con una coleta de caballo muy cool. Un rocker que no le teme a la puteada en el momento justo.

Vive en Villa Crespo, su centro de operaciones. Su living, donde recibe, está abrigado por una inmensa biblioteca que alberga las estatuillas que dan cuenta de sus premios y, básicamente, de una pasión que no divulga mucho. Detesta reducirla al concepto de hobbie, palabra que no entra en su vocabulario. Kartun es un fanático coleccionista de fotografías antiguas de circo, teatro y carnavales, que ordena en carpetas azules y en cajas llenas de sus preciosidades. Dice que «pagaría millones» por una foto que le guste mucho o que esté en su mira.

«Nos juntamos, creamos una cooperativa y nos ponemos a trabajar para que esta sea nuestra fuente de trabajo. Yo trabajo en esa modalidad desde siempre.»

Estudió dramaturgia, dirección teatral y actuación. Creó la carrera de Dramaturgia en la Escuela Municipal de Arte Dramático. En 1973 estrenó su primera obra, Civilización… ¿o barbarie?, en colaboración con Humberto Riva. Y siguió creando, entre tantas otras Gente muy así, Chau Misterix, Pericones, Salto al cielo, Desde la lona, El niño argentino, El partener, La casita de los viejos, Sacco y Vanzetti, La Madonnita, Ala de criados, Salomé de chacra, Terrenal, Pequeño misterio ácrata y La vis cómica, que actualmente se puede ver los sábados en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación.

Ganó el Premio «María Guerrero» por su trayectoria y, junto a Griselda Gambaro, Néstor Tirri y Tito Cossa, la estatuilla de «La Rosa de Cobre», galardón creado en 2013 por la Biblioteca Nacional que distinguió la dramaturgia de «autores en plena vigencia que, con su obra, dejaron un aporte mayúsculo a la cultura nacional». En sus estantes se ven dos Konex de Platino y siguen las distinciones y diplomas de los que no alardea, pero que tampoco oculta. En la entrevista con Acción habla abiertamente del momento cultural que estamos atravesando y de unas cuantas cosas más vinculadas a su proceso creativo, tan personal como su obra, de la que se podría decir que nació un lenguaje «kartuniano».

–Recientemente expresó en una entrevista que el arte y la cultura están conectados con la fiesta y la producción de felicidad. Ante los recientes ataques a la cultura por parte del Gobierno nacional, ¿se podría decir que esta gestión querría que fuésemos infelices?

–Sería una alternativa tremenda, ¿no? Fijate qué ficción se podría hacer con la búsqueda de la tristeza. Realmente, no lo sé, pero sí creo que atentar contra la cultura es atentar contra dos cosas. En principio, contra ese estadio de felicidad que nos produce una película, una obra de teatro, un cuadro que de pronto te hace como una especie de rara revelación. Por el otro lado, es atentar contra las ideas porque el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, tiene un doble efecto. Tiene un fenómeno y tiene un epifenómeno y el primero es ese placer. Después viene lo otro: lo que te deja, lo que nosotros llamamos idea arte, donde la cabeza crece en la medida en que yo miro la realidad desde un punto de vista que me permite romper mi propia red conceptual. Estar en contacto con el arte es pensar, es abrir la cabeza. No sería «conspiranoico» pensar en que, en cierto lugar, donde las ideas se vuelven peligrosas porque pueden objetar, haya resistencia contra esas ideas.

–¿Podríamos vincularlo con este ataque a la universidad pública donde justamente se produce conocimiento y se alienta el pensamiento libre?

–El ataque a las universidades no es nuevo. Estaba releyendo el otro día unos recortes que tengo de los años 30, donde un ministro de Educación de entonces planteaba concretamente el error brutal de la educación pública que sustrae mano de obra a las fábricas. Es exactamente lo mismo que estamos viendo en este momento. También enfatizaba el hecho de cómo arruinás a alguien que puede ganarse la vida trabajando en un taller si lo ilusionás con que puede llegar a algo a lo que muy pocos llegan. Y la pregunta que le hace el periodista es «pero entonces es para pocos» y él dice que sí: primero para quienes tienen la capacidad y luego para quienes puedan pagarlo. Ese curiosísimo punto de vista, hasta hace muy poco, resultaba hasta cómico, resultaba extravagante y de pronto hoy se nos cruza la revelación fatídica de que en realidad hay mucha gente que sigue pensando de esa manera y la revelación horrorosa de que además tienen poder.

«Hay algo del cotidiano que para el creador es una pared. A veces perdemos de vista que este trabajo se alimenta de los mismos mecanismos que la locura.»

–¿Como ciudadanos también tenemos una responsabilidad en haber llegado a esta situación?

–Me parece extremadamente difícil la hipótesis de un desarrollo político como el que se produjo aquí, en principio porque nadie podía predecir la pandemia, con ciertos cambios en los mecanismos, por ejemplo, de trabajo que empezaron a ser virtuales. No es lo mismo para una comunidad, para un sentido mutual, como el que instala, por ejemplo, una oficina, tener a la gente trabajando juntos y llegar los lunes y palmearse bromeando de fútbol, que quedarte en tu casa poniendo un meme. Hay algo del curioso poder de las redes, de los memes, además, que nos hace sentir un poder ingenuo, absolutamente infantil. Mirarse con otro no es lo mismo que mirarse solo. No tiene ningún sentido pensar en política porque yo creo que hay que pensar en filosofía. Mi modelo filosófico es cooperativo, es social, colaborativo, mutual, solidario. Es pensar que nadie se salva solo, no pensarlo por la negativa sino por la afirmativa y es este nos salvamos juntos, somos felices juntos, la pasamos bien en la fiesta y la pasamos mal encerrados en el baño.

–¿Cómo lleva a cabo este modelo filosófico en su trabajo concreto?

–Trabajo en cooperativas, creo cooperativas. En Argentina tenemos la Asociación Argentina de Actores, que ha encontrado la posibilidad de crear un modelo precioso de lo que llaman cooperativas flotantes, cooperativas eventuales, porque nosotros, que trabajamos en teatro, siempre hacemos cooperativas accidentales, de pronto nos juntamos 10 y trabajamos tres años juntos, pero necesitamos una institución que nos cobije. Comento esto porque otros países no tienen esa posibilidad preciosa y es la de decir «¿cuántos somos laburando juntos? Somos 8, ¿qué hacemos? Nos juntamos, creamos una cooperativa y nos ponemos a trabajar para que esta sea nuestra fuente de trabajo». Yo, por ejemplo, trabajo en esa modalidad desde siempre, históricamente. No me interesa trabajar en otra. Alguna gente me ha dicho «vos tenés espectáculos exitosos, sería más razonable que seas el productor». Y yo contesto que entonces sería la modalidad capitalista. Lo que sucede es que ahí hay un error de base filosófico y es que 8 personas trabajando para sí mismas tienen una energía, una alegría, una colaboración en el sentido más literal de la palabra. Colaborar, laborar con, venir a poner algo porque sé que si pongo algo saco más y mejor. Esa instancia es crear un encuentro en la comunidad, siendo que nuestra felicidad es el encuentro en la comunidad. Los encierros son siempre la tristeza; las salidas, los encuentros son la felicidad. Sartre dice que es solo frente a un otro en donde el yo aparece y se manifiesta.

–¿Tiene una rutina como escritor?

–Soy un poco despelotado, pero tengo algo que se repite siempre y es caminar con las libretas, caminar y caminar sabiendo que en la medida en que me alejo de cualquier paisaje conocido empiezan a desaparecer las boludeces imperiosas y entonces mi cabeza puede ir a cosas absolutamente secundarias, muy poco valiosas y seguramente inútiles en su gran mayoría, pero de las cuales por ahí aparece una imagen, aparece un personaje, aparece una idea. Entonces mis mecanismos son camino y camino y camino y a veces hago cosas medio estúpidas y sin embargo extremadamente útiles, como por ejemplo tomarme un subte y bajarme en una estación donde no haya estado nunca y venirme caminando. ¿Por qué hago eso? Porque necesito que mi cabeza salga del cotidiano. Hay algo del cotidiano que para el creador es justamente una pared. Nosotros a veces perdemos de vista que el trabajo del creador en realidad se alimenta de los mismos mecanismos que la locura. Esos fenómenos nos hacen compartir a los creadores mecanismos mentales con aquellos de quienes se duda de su salud mental. Neurodivergente, pensamiento raro, digo: me miró a mí y vio un demonio, yo digo «boludo, vos mirás una nube y ves una galera, es exactamente lo mismo, solo que vos sabés que es una nube en la que estás viendo una galera y el neurodivergente y el loco no puede diferenciarlos. Pero el mecanismo es el mismo».

«Hay directores que han hecho con mis obras cosas mejores de las que podría haber hecho yo como director, pero no era totalmente lo que yo había escrito.»

–El estado de atención del público cambió con el streaming, ¿piensa su escritura desde esta nueva realidad?

–Hay una tendencia a achicar las obras. Yo estoy haciendo al revés. Es como en la música, con los mismos compases hacer más pasos: yo trato de que la melodía no cambie, pero busco algo rítmico. A veces empiezo a pensar cómo hago para producir sorpresas en los textos para que la gente esté atenta. Entonces cuando me dicen en vez de hacerla de una hora y media, hacela de 45 minutos, pues ya la gente no aguanta, yo digo que no y hago otra cosa: la voy a hacer de una hora y media, pero va a estar lo suficientemente condimentada como para que parezca de 45 minutos.

–Primero escribió obras y luego también comenzó a dirigirlas. ¿Es una cuestión de poder, de tener más control?

–Me acuerdo ahora de dos, tres razones. La primera fundamental es que aun solo escribiendo iba a todas las funciones y me iba a comer con todos y participaba de la cosa comunitaria. Entonces cenando una vez, después de la segunda cerveza empecé a pensar «pero si esto es lo lindo del teatro, por qué soy tan pelotudo que vivo el teatro desde mi casa esperando que salga la crítica en Clarín para ir a la esquina, al kiosco». Fue la sensación de que el teatro quedaba afuera, de que el teatro era una fiesta y que a mí me dejaban siempre en la vereda. Salvo el día del estreno, todo el resto era en la vereda. Segunda razón: empecé a descubrir que la única posibilidad que teníamos los dramaturgos que trabajábamos para directores era escribir no solamente en la hipótesis de seducir al público, que es lo que te daría un éxito, sino a un director para que le guste tu obra y la monte. Por lo tanto, yo empezaba a escribir y decía, esto está bueno para tal o cual. Y entonces ponía cosas que tenían que ver con seducir a esos directores y mi poética se debilitaba en la hipótesis de querer gustar. Querer gustar es siempre traicionar, gustarle a uno es traicionar a otro y a mí, por supuesto. Tercero, empecé a descubrir que yo, que soy una persona paciente, amistosa, calma, social, dejaba de serlo en cada puesta y me peleaba con los directores o directoras. Y pensaba «pero loco, ¿por qué me peleé?». No hubo un director o una directora con quien en algún momento no hayan saltado chispas. Hay directores que han hecho con mis obras cosas extremadamente mejores de las que podría haber hecho yo como director, pero no era totalmente lo que yo había escrito. El día que me di cuenta de estas tres cosas, decidí dirigir.