8 de agosto de 2024

¿Pasó la prueba de género? ¿Se investigó correctamente su sexualidad? ¿Se examinó exhaustivamente su biología? ¿Tiene vagina? ¿Ovarios ¿Útero? ¿Qué secreto ocultan sus cromosomas? ¿Qué verdad revelan sus niveles de testosterona?

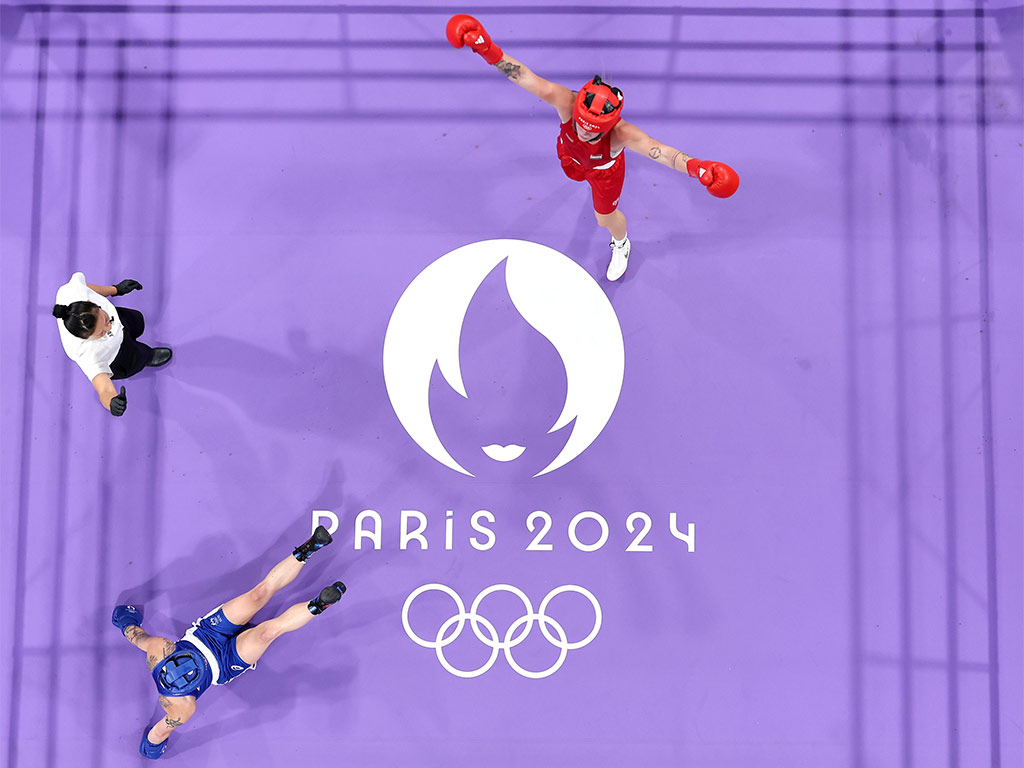

Desde que el 1° de agosto, en los octavos de final de peso wélter femenino de los Juegos Olímpicos de París, la boxeadora Imane Khelif derrotó en 46 segundos a la italiana Angela Carini, la discusión sobre la «verdadera» condición sexual de la deportista argelina se convirtió en tema de conversación universal. «Nunca nadie me pegó tan fuerte», dijo tras la pelea, entre lágrimas, Carini –policía de profesión–, y aseguró que se retiraría del boxeo. Pronto se supo, y los medios se encargaron de repetir hasta el cansancio, que la Asociación Internacional de Boxeo había descalificado en 2023 a Khelif por «no pasar las pruebas de elegibilidad de género». El pánico moral se extendió tan rápida y eficazmente como el morbo: el tema generaba clics, daba de comer a los algoritmos y podía alimentar también las usinas de odio de las nuevas derechas. En efecto, la pelea de Imane Khelif y Angela Carini despertó el interés de personajes hasta entonces indiferentes al mundo del boxeo femenino, como el candidato republicano Donald Trump, el magnate y dueño de la red social X Elon Musk, la escritora J. K. Rowling, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el propio presidente Javier Milei, quien mientras se daba a conocer que la pobreza alcanzaba al 54,9% de la población, le dedicó al caso Khelif una inusitada seguidilla de tuits.

Desde entonces, una y otra vez, la intimidad de la boxeadora fue hurgada y expuesta en la infinita vidriera de los medios y las redes sociales. Gónadas, órganos, genitales externos, hormonas y cromosomas fueron sometidos a escrutinio público. ¿Es mujer? ¿Es verdaderamente una mujer?, preguntaron, como agentes de un virtual tribunal de la inquisición del sexo, periodistas deportivos, dirigentes políticos, celebridades y magnates. Interesada de modo súbito por el boxeo femenino, la derecha internacional salió a librar una de sus batallas preferidas. Homofobia, racismo, mentiras y transfobia se amalgamaron en un coro unánime y violento que aseguraba que Khelif era, en realidad, un hombre. «A ver boluprogres. Vengan a explicar esto…», escribió el presidente argentino en su cuenta de X tras retuitear un posteo que aseguraba: «Pusieron a boxear a Imane Khelif (un tipo) contra una mujer». Quizá con menos brutalidad, sus pares repitieron lo mismo. «Creo que las atletas que tienen características genéticas masculinas no deberían ser admitidas en las competiciones», dijo Giorgia Meloni. En tanto, Elon Musk reprodujo en su red, X, un posteo de la nadadora Riley Gaines según el cual «los hombres no pertenecen a los deportes femeninos».

Se dijo, para barnizar con buenas intenciones esta avalancha de mensajes de odio, que el problema era la supuesta «ventaja deportiva» que le otorgarían a Khelif ciertas características fisiológicas consideradas masculinas, como los altos niveles de testosterona que, se aseguraba, producía su cuerpo. Se omitió que otras ventajas competitivas (como las que convierten a Michael Phelps, por algunas características genéticas infrecuentes, en el mejor nadador de la historia) no convocan a cruzadas moralizantes por la igualdad de oportunidades.

A estos argumentos –«Khelif es un hombre»– se respondió, desde algunos sectores progresistas, con otros, opuestos pero de algún modo equivalentes: se insistió en la condición de mujer de la boxeadora, hecho que estaría probado, entre otras cosas, por su documentación y sus genitales. «La boxeadora argelina nació mujer, fue registrada como mujer, vive su vida como mujer, boxeó como mujer y tiene pasaporte femenino», aseguró, por ejemplo, Mark Adams, portavoz del Comité Olímpico Internacional.

Las reacciones generadas alrededor del caso de Imane Khelif recuerdan de algún modo la historia de Herculine Barbin, una persona intersexual –«hermafrodita», se decía entonces– que conmovió a la Francia del siglo XIX. Nacida en 1838 con genitales ambiguos, Herculine fue objeto de una verdadera «cacería», en palabras del filósofo Michel Foucault, para satisfacer la exigencia, por parte de la medicina y la Justicia, de una «identidad sexual legítima». Herculine vivió una adultez desgraciada y se suicidó el 13 de marzo de 1868, a los 29 años, víctima de una maquinaria jurídica y médica de clasificación destinada a negar todo aquello que no encajara en las categorías de lo definido como normal.

Son otros tiempos y operan otras maquinarias, conducidas por redes, algoritmos y sectores culturales y políticos empeñados en negar los derechos de las minorías. Si hay cuerpos, como parecería ser el caso de Imane Khelif, que no encajan en las categorías binarias de lo masculino y lo femenino con las que estamos acostumbrados a clasificar a las personas, quizás el problema no sean esos cuerpos, sino estas categorías. El sufrimiento de las personas intersex, de los numerosos casos de bebés que, nacidos con genitales ambiguos, fueron sometidos a cruentas intervenciones de «reasginación de sexo», de aquellos a quienes las etiquetas les quedan chicas o grandes o simplemente incómodas, dan cuenta de que no se trata solamente de una cuestión de palabras y categorías, sino de responder a la pregunta sobre cuáles son, para una sociedad, las vidas que merecen ser vividas.