25 de septiembre de 2025

En la mira. Frente del tradicional periódico, uno de los apuntados por el presidente estadounidense.

Foto: Getty Images

Entre las presiones gubernamentales para que las cadenas privadas de televisión y otros medios echen a conductores y periodistas que la Casa Blanca identifica como críticos, y la –por ahora frustrada– millonaria demanda judicial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a The New York Times, el país que se autoproclamó campeón mundial del «mercado libre de ideas» durante los últimos dos siglos organiza el velorio del derecho a la libertad de expresión.

La lección de Trump, imitada por otros mandatarios ultraderechistas como Javier Milei o Nayib Bukele, demuestra que aún en ecosistemas de comunicación donde coexisten numerosos canales digitales y tradicionales, la multiplicación de dispositivos de producción de contenidos no impide el férreo control gubernamental. En Estados Unidos, el ataque a periodistas, líderes sociales y dirigentes políticos, que llega a la deportación del autor de una columna de opinión en un periódico estudiantil, es combinado con políticas públicas que utilizan el poder coercitivo del Estado para redoblar el control de la agenda de información y opiniones.

Hace diez días, la cadena ABC (propiedad del Grupo Disney), suspendió a Jimmy Kimmel, un popular conductor de su programación nocturna que trabajaba allí desde 2003. La ABC acató la amenaza del director republicano de la FCC (Federal Communications Comission), Brendan Carr, quien dijo que revocaría las licencias de transmisión de todo canal de televisión que emitiera a Kimmel. El editorial de Kimmel sobre el asesinato del influencer extremista Charlie Kirk disgustó a Trump, este activó la persecución contra Kimmel y, después de arduas negociaciones, el conductor volverá a la pantalla de ABC, aunque decenas de canales de tv que retransmitían su show nocturno, muchas de ellas propiedad de grupos conservadores (como Sinclair), ya no lo difundirán. En julio último, otra de las clásicas cadenas de TV estadounidense, la CBS (propiedad de Paramount Skydance), estableció que el programa de Stephen Colbert, también crítico de Trump, finalizará en mayo de 2026 para no irritar la sensibilidad del primer mandatario.

Otros grandes medios privados de Estados Unidos, que no dependen de licencias audiovisuales otorgadas por el Gobierno, se autocensuran por temor a otro tipo de represalias oficiales. La semana pasada una de las columnistas de The Washington Post (propiedad de Jeff Bezos, dueño de Amazon), Karen Attiah, dijo que fue despedida por sus publicaciones en redes sociodigitales sobre raza y control de armas tras el asesinato de Kirk (quien era un propagandista de la libre posesión de armas).

El expresidente Barack Obama ha subrayado que los republicanos, que en el pasado alegaron ser víctimas de la llamada «cultura de la cancelación» en redes digitales, hoy han logrado el apoyo casi unánime de las grandes plataformas tecnológicas (que editan la conversación pública con su programación algorítmica) y están cancelando las voces críticas en grandes medios de comunicación.

Que estos gestos autoritarios se muestren a cielo abierto en el país que enarboló la Primera Enmienda a su Constitución como un axioma por los últimos 234 años, es un indicador elocuente de las limitaciones existentes a la expresión en plena era digital. En estos días, además, Trump anunció un acuerdo con el Gobierno chino que desembocaría en la transferencia de las operaciones de TikTok en Estados Unidos a capitales estadounidenses, después de cuatro prórrogas al ultimátum que el Congreso norteamericano ejerció contra la empresa filial de ByteDance.

Torniquetes judiciales

Las presiones gubernamentales para atenazar la expresión apelan al control por vía judicial y no se reducen al silenciamiento de líderes de opinión, periodistas y académicos, sino que incluyen a importantes empresas de comunicación con distinta línea editorial.

Mientras el mundo periodístico y del espectáculo era sacudido por la suspensión del ciclo de Kimmel y recogía la solidaridad de más de 400 estrellas del show business contra la censura, el presidente Trump avanzaba en su quinta demanda judicial contra un medio de comunicación, al exigir 15.000 millones de dólares a The New York Times, arguyendo que el periódico lo difamó y que es un «portavoz a ultranza del Partido Demócrata».

Jimmy Kimmel. El popular conductor de la cadena ABC, propiedad de Disney, fue suspendido por presión del Gobierno.

Foto: Getty Images

Si bien esta demanda fue desestimada rápidamente por el juez federal de Florida, Steven Merryday, por cuestiones de forma, los abogados de Trump insinuaron que corregirán el escrito –ridiculizado por Merryday debido a su contenido panfletario carente de fundamento legal– e insistirán dentro del plazo de 85 días que les abrió el juez. Marryday es un magistrado cercano al Partido Republicano y debe su nombramiento al expresidente George H. W. Bush.

La vía judicial para reprimir la expresión tiene antecedentes recientes que muestran que Trump no vacila en llevar a los tribunales incluso a medios de comunicación oficialistas que en algunos contenidos incluyen matices díscolos con la línea del Gobierno, como el reputado The Wall Street Journal, propiedad del magnate conservador Rupert Murdoch.

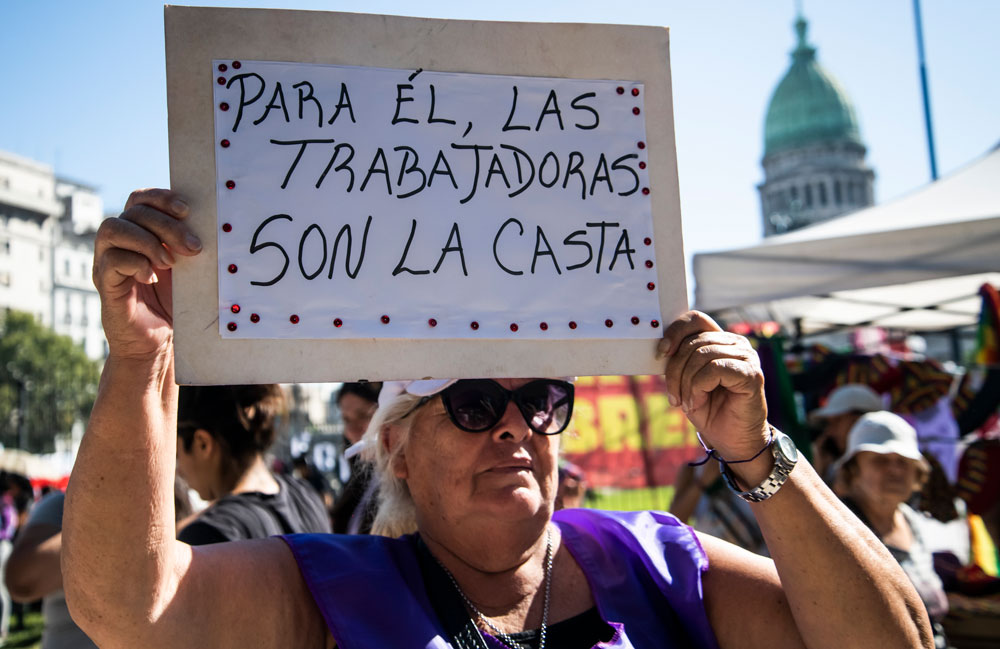

Trump también había promovido demandas contra las cadenas CBS y ABC News –que llegaron a acuerdos extrajudiciales, capitulando ante la presión estatal–, con el objetivo indisimulado de disciplinar las perspectivas no alineadas con el Gobierno. Las semejanzas con la sucesión de querellas iniciadas por Milei en la Argentina contra Jorge Rial, Julia Mengolini, Fabián Doman, Ari Lijalad, Viviana Canosa, Nicolás Lantos, Carlos Pagni o Mauro Federico son evidentes. Trump hace escuela.

La obsesión de Gobiernos de derecha contra la libertad de expresión no solo exhibe el doble estándar con el que las potencias de Occidente ponderan su violación en otras regiones mientras sepultan el derecho en su propio patio, sino también la importancia de los medios tradicionales (televisión, periódicos) como «fábricas de consenso» apuntadas por las políticas de Trump y sus discípulos. A pesar de sufrir la merma en audiencias directas, los medios siguen proveyendo los contenidos que luego se viralizan en redes, que troquelan la agenda pública y que son el insumo para la construcción de percepciones sobre la realidad.