24 de octubre de 2025

La reforma laboral que pretende implementar el Gobierno busca desmantelar el actual sistema. Avance sobre conquistas colectivas, retiro del Estado y debilitamiento de sindicatos.

Protección legal. Despidos, abusos laborales y flexibilización horaria como ejes del proyecto.

Foto: NA

El Gobierno intenta avanzar con una reforma estructural del sistema laboral argentino que plantea serios riesgos para la equidad y los derechos de los trabajadores. Tras las elecciones de medio término, el objetivo es apelar a un cambio técnico del sistema laboral vigente. Con una crudeza inusual busca una transformación profunda del paradigma del trabajo en Argentina: la fragmentación de los derechos colectivos, el debilitamiento de los convenios nacionales, y la mercantilización individualista del salario. Con la reforma, tal como la anticipan los funcionarios de La Libertad Avanza, el trabajador pierde poder de negociación; el empleador gana discrecionalidad; los sindicatos pierden capacidad de presión y el Estado se retira como garante de equidad en el mundo del trabajo.

En el marco del 61º Coloquio de IDEA, dos funcionarios clave del Gobierno –el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger– dejaron al descubierto el núcleo de las reformas de «segunda generación» tras los comicios legislativos nacionales. Cordero planteó sin rodeos que los salarios deben dejar de ser homogéneos y comenzar a diferenciarse por productividad individual. E incluso fue más allá, al criticar el principio de «igual remuneración por igual tarea», una conquista histórica del derecho laboral moderno, sostenida incluso por tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Lejos de ser una frase aislada, se trata del eje conceptual de una reforma laboral que busca desmantelar el actual sistema de relaciones laborales. La idea de premiar el «entusiasmo» y el «mérito» suena atractiva, pero ¿quién mide ese entusiasmo? ¿Qué parámetros se usarán para determinar si alguien es más o menos productivo? En un mercado laboral donde la asimetría entre empleador y empleado es estructural, la respuesta es simple: lo decidirá el patrón.

Sturzenegger, en el mismo escenario frente a los principales popes empresariales, planteó una reconfiguración radical de la negociación colectiva. Propuso que las paritarias –hoy estructuradas nacionalmente por rama de actividad– pasen a negociarse por provincias. Esto, bajo el argumento de que los salarios nacionales uniformes impiden generar empleo en regiones menos productivas. El modelo que propone emula el sistema alemán, con negociaciones por «länder» (provincias); pero omite una diferencia fundamental: Alemania es un país con políticas federales de cohesión regional, infraestructura homogénea y un Estado presente que compensa asimetrías territoriales. Argentina, en cambio, arrastra una desigualdad estructural entre el AMBA y el norte del país, y carece de mecanismos de redistribución que equilibren esas brechas.

Desnacionalizar las paritarias significaría, en términos concretos, regionalizar la pobreza. El norte argentino, con menor desarrollo económico, quedaría condenado a salarios más bajos, profundizando el ciclo de atraso y expulsión migratoria. La segmentación geográfica del salario destruiría uno de los pocos elementos de cohesión nacional que aún existen: la igualdad de condiciones laborales según oficio o profesión, sin importar el lugar de residencia.

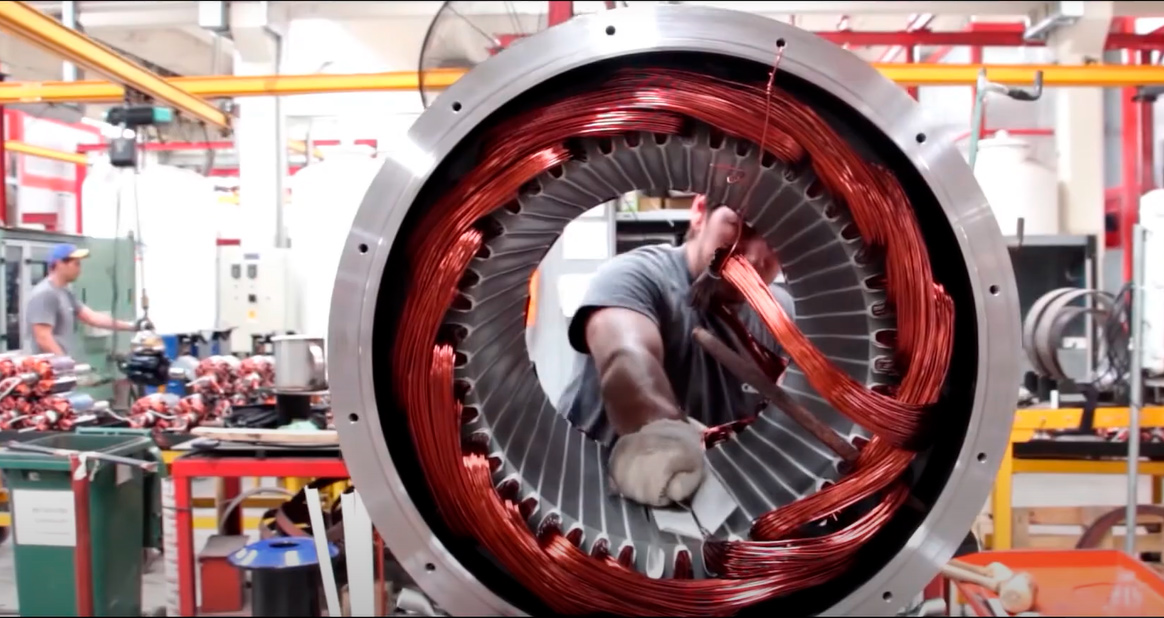

Universo. La transformación profunda del paradigma involucra a todo el ámbito del trabajo, sin mediación estatal ni de los sindicatos.

Foto: Jorge Aloy

Flexibilizar es la tarea

El Gobierno de Javier Milei ya avanzó con medidas concretas para transformar el sistema laboral argentino. Una de las más polémicas es el reemplazo de las indemnizaciones por despido por un fondo de cese laboral, de adhesión voluntaria en los convenios colectivos. Este fondo funcionaría como una especie de «seguro de desempleo» financiado por aportes mensuales del empleador, que se acumularían en una cuenta a nombre del trabajador.

El sistema puede parecer moderno, pero remite inevitablemente al modelo fracasado de las AFJP: fondos privados, manejados por entidades financieras, donde el trabajador delega su derecho a una indemnización segura a cambio de un ahorro incierto y dependiente del mercado. Aunque el Gobierno sostiene que el régimen es «optativo», ya se iniciaron negociaciones con gremios como Uthgra, Uatre y Upsra para incluirlo en los convenios colectivos. La puerta está abierta para que, con la excusa de la libertad de contratación, se imponga por presión empresarial en sectores más débiles.

A esta batería de cambios se suma una propuesta de rediseño de las relaciones laborales basada en cuatro pilares: 1) Fin de la mal llamada «industria del juicio». El Gobierno busca limitar el accionar de abogados laboralistas y la supuesta discrecionalidad de los jueces. Bajo el pretexto de reducir la litigiosidad, se debilita la protección legal del trabajador frente a despidos injustificados o abusos patronales; 2) Flexibilización horaria. Con el «banco de horas», las horas extras pueden ser compensadas con tiempo libre en lugar de ser pagadas. Esta medida, de fuerte impacto en los ingresos, también debilita el control sindical sobre la jornada laboral; 3) Contratos en moneda extranjera. Se permite pactar salarios en cualquier moneda. Si bien esta medida apunta a sectores dolarizados, en la práctica puede generar dualidad cambiaria dentro del mercado laboral y tensiones inflacionarias; 4) Y por último, digitalización y desburocratización. Aunque modernizar procesos es positivo, también puede utilizarse para tercerizar funciones públicas, reducir la fiscalización laboral o dificultar reclamos de trabajadores en entornos vulnerables.

El presidente Milei prometió que estas reformas traerán una «revolución productiva sin precedentes». No obstante, la evidencia histórica en Argentina y América Latina muestra que la flexibilización laboral no crea empleo: solo transforma el empleo existente en trabajo más precario, peor pago y menos protegido.

El ministro de Economía, Luis Caputo, desde Washington, fue aún más explícito al definir al régimen laboral actual como «arcaico, rígido e imprevisible». Culpa a la legislación por la falta de empleo desde 2011, sin reconocer que ese año marca también el fin del ciclo de crecimiento global post-crisis y el inicio de una nueva etapa de estancamiento económico en el país. Lo que el Gobierno vende como «dinamismo» no es otra cosa que desprotección institucional. Lo que nombra como «flexibilidad», es precarización. Y lo que define como «revolución productiva», podría terminar siendo una restauración del viejo orden oligárquico en el mundo del trabajo: cada uno por su cuenta, negociando con el patrón en soledad, sin respaldo colectivo ni horizonte de justicia social. La reforma laboral de Milei no es técnica, es ideológica. No busca resolver problemas coyunturales, sino reconfigurar la relación entre capital y trabajo a favor de los sectores empresarios más concentrados.